通達の理解のために、最高裁の判例を見ておきます。

なお、通達の処分性が認められた裁判例

⇒判決/東京地方裁判所(第一審)

【裁判年月日】 昭和46年11月 8日

【事件番号】 昭和39年(行ウ)第16号

【事件名】 行政処分取消等請求事件

******最高裁HP******

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/975/054975_hanrei.pdf

法律解釈指定通達取消請求事件

昭和三九年(行ツ)第八七号

同四三年一二月二四日最高裁第三小法廷判決

【上告人】 控訴人 原告 〇〇院 代理人 池谷四郎

【被上告人】 被控訴人 被告 厚生大臣 〇〇〇〇

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人池谷四郎の上告理由について。

論旨は、要するに、本件通達は従来慣習法上認められていた異宗派を理由とする埋葬拒否権の内容を変更し、新たに上告人に対して一般第三者の埋葬請求を受忍すべき義務を負わせたものであつて、この通達によれば、爾後このような理由による拒否に対しては刑罰を科せられるおそれがあり、また、右通達が発せられてからは現に多くの損害、不利益を被つている、従つて、右通達は上告人ら国民をも拘束し、直接具体的に上告人らに法律上の効果を及ぼしているのであつて、原判決が上告人のこのような主張を排斥して本訴を許すべからざるものとしたのは、本件通達の内容、効果を誤認し、ひいて法律の適用を誤つたものであり、また、審理不尽の違法を犯している、というのである。

しかし、本件通達は、厚生省公衆衛生局環境衛生部長から都道府県指定都市衛生主管部局長にあてて発せられたもので、その内容は、墓地、埋葬等に関する法律一三条に関し、昭和二四年八月二二日付東京都衛生局長あて回答に示した見解を改め、今後は内閣法制局第一部長の昭和三五年二月一五日付回答の趣旨にそつて解釈、運用することとしたことを明らかにすると同時に、諸機関において、この点に留意して埋葬等に関する事務処理をするよう求めたものであり、行政組織および右法律の施行事務に関する関係法令を参しやくすれば、本件通達は、被上告人がその権限にもとづき所掌事務について、知事をも含めた関係行政機関に対し、法律の解釈、運用の方針を示して、その職務権限の行使を指揮したものと解せられる。

元来、通達は、原則として、法規の性質をもつものではなく、上級行政機関が関係下級行政機関および職員に対してその職務権限の行使を指揮し、職務に関して命令するために発するものであり、このような通達は右機関および職員に対する行政組織内部における命令にすぎないから、これらのものがその通達に拘束されることはあつても、一般の国民は直接これに拘束されるものではなく、このことは、通達の内容が、法令の解釈や取扱いに関するもので、国民の権利義務に重大なかかわりをもつようなものである場合においても別段異なるところはない。このように、通達は、元来、法規の性質をもつものではないから、行政機関が通達の趣旨に反する処分をした場合においても、そのことを理由として、その処分の効力が左右されるものではない。また、裁判所がこれらの通達に拘束されることのないことはもちろんで、裁判所は、法令の解釈適用にあたつては、通達に示された法令の解釈とは異なる独自の解釈をすることができ、通達に定める取扱いが法の趣旨に反するときは独自にその違法を判定することもできる筋合である。

このような通達一般の性質、前述した本件通達の形式、内容および原判決の引用する一審判決認定の事実(挙示の証拠に照らし肯認することができる。)その他原審の適法に確定した事実ならびに墓地、埋葬等に関する法律の規定を併せ考えれば、本件通達は従来とられていた法律の解釈や取扱いを変更するものではあるが、それはもつぱら知事以下の行政機関を拘束するにとどまるもので、これらの機関は右通達に反する行為をすることはできないにしても、国民は直接これに拘束されることはなく、従つて、右通達が直接に上告人の所論墓地経営権、管理権を侵害したり、新たに埋葬の受忍義務を課したりするものとはいいえない。また、墓地、埋葬等に関する法律二一条違反の有無に関しても、裁判所は本件通達における法律解釈等に拘束されるものではないのみならず、同法一三条にいわゆる正当の理由の判断にあたつては、本件通達に示されている事情以外の事情をも考慮すべきものと解せられるから、本件通達が発せられたからといつて直ちに上告人において刑罰を科せられるおそれがあるともいえず、さらにまた、原審において上告人の主張するような損害、不利益は、原判示のように、直接本件通達によつて被つたものということもできない。

そして、現行法上行政訴訟において取消の訴の対象となりうるものは、国民の権利義務、法律上の地位に直接具体的に法律上の影響を及ぼすような行政処分等でなければならないのであるから、本件通達中所論の趣旨部分の取消を求める本件訴は許されないものとして却下すべきものである。

以上のとおりであるから、これと同旨の原判決の判断は正当として首肯することができる。所論はるる主張するが、ひつきよう、原判決のした事実の認定を非難するか、原判示を誤解するか、または、原判示にそわない事実もしくは独自の見解を前提として原判決の違法を主張するものであり、原判決には所論の違法は認められない。所論はすべて採用することはできない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 横田正俊 裁判官 田中二郎 裁判官 下村三郎 裁判官 松本正雄 裁判官 飯村義美)

月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業。

区道の廃道や、児童遊園の縮小・二階移設、障害者グループホームの移転など

公共に係る事項が多数含まれています。

月島のまちの再生は必要であるとしても、

中央区がまちづくりの説明責任を果たしたうえで、

もう少し、住民同士が話し合いを持って進められるべきものです。

都市計画原案でも多数の意見が中央区に出されたと思います。

その内容にそれぞれ、どのように区は考え、都市計画案へ進める決断をされたのでしょうか。

その説明責任も果たされることのないままに、都市計画案公告縦覧のお知らせがなされました。

中央区行政の皆様、説明や話し合いをどうか月島の住民の皆様に対してなされることを、どうかよろしくお願いいたします。

以下は、月島の再開発問題についての簡単なスライドです。3分弱です。

⇒ https://youtu.be/W9Q6JYfrWLs

********中央区HP*****************

http://www.city.chuo.lg.jp/kankyo/keikaku/kokoku/tsuki_san_kita20180501.html

都市計画案の公告・縦覧および説明会について(月島三丁目北地区)

更新日:2018年5月1日

公告および縦覧する都市計画(案)

月島三丁目北地区の開発計画に伴い、月島三丁目北地区地区計画の決定、月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業の決定および月島三丁目地区地区計画の変更をするものです。

(1)東京都市計画地区計画月島三丁目北地区地区計画の決定

<対象区域>

中央区月島三丁目地内

(2)東京都市計画第一種市街地再開発事業

月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業の決定

<対象区域>

中央区月島三丁目地内

(3)東京都市計画地区計画月島三丁目地区地区計画の変更

<対象区域>

中央区月島三丁目地内

縦覧期間および意見書の提出期間

平成30年5月21日(月曜日)から平成30年6月4日(月曜日)(閉庁日を除く)

午前9時から午後5時

注記:意見書を郵送で提出する場合は、平成30年6月4日(月曜日)の消印有効

縦覧場所および意見書の提出先

区役所5階都市整備部地域整備課

〒104-8404

東京都中央区築地一丁目1番1号

注記:中央区民および利害関係人の方は意見書を提出することができます。

縦覧図書

縦覧図書は、上記縦覧期間中に当ページに掲載いたします。

説明会の開催

都市計画案の内容について、説明会を開催いたします。

日時:平成30年5月21日(月曜日)午後6時30分から

終了次第、閉会します。

会場:区役所8階大会議室

お問い合わせ

地域整備課まちづくり推進担当

電話:03-3546-5447

本日5/9配信の小池知事のFBでの記載に、誤りがあります。

昨年6月、小池知事が述べたところによると、「食のテーマパーク」は、“一つの考え”ではなく、“主たる考え”でした。

都民は、それを憶えていますし、中央区民は、それを強く求めています。

現場をご覧になられてお察しのように、本年10月11日の移転は、大混乱を招くため無理ではあるものの、万万が一、その後に築地市場が移転をしたとしても、「食のテーマパーク」は、築地に残されることを信じています。

関連記載:https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/81e1316f83b9e843236e2c9758202f5f

本日5/9開催の中央区教育委員会定例会では、重要な案件のひとつとして、京橋図書館の移転先としての「本の森ちゅうおう」の計画概要が明らかにされました。

蔵書数が、月島図書館、日本橋図書館ともに20万冊のところ、「本の森ちゅうおう」は、35万冊となります。

生涯学習の場や、キッズルーム、学生らの学習室も充実します。

できれば、八丁堀駅と直結や、もし、区役所の移転先が京華スクエアとなるなら、その区役所と地下通路で直結するなどの工夫もあるとよいと思います。(区役所の移転の喫緊の必要性や候補地は、十分に議論すべきものであり、百歩譲って万万が一、京華スクエアに移転した場合の仮定の上での話です。)

なお、東京ガスの施設「ガスガバナ」は、本の森ちゅうおうの敷地内にはいらないと思います。百年~二百年先の再開発で支障になります。他の大規模開発で取り込むべきです。

区民の生涯学習の拠点となることを願っています。

教育委員の皆さまからも多数のご意見が出され、闊達な議論が、本日の定例会でもなされました。

区民の皆様の多くの声をお届けいただければと思います。

以前区議会本会議で議論させていただきましたが、重要なことは、指定管理者制度ではなく、中央区が直営として運営する施設となることだと私は考えます。

理由は、図書館という性質上、個人情報の最も中核となる個人の思想・信条にも通じる書物貸出事務を行うから。貸出情報を厳格に保護できるのは、公的機関です。

それ以上に、私が求めたいのは、図書館と中央区行政との有機的な連携です。

政策立案において、図書館司書の能力も活かし、根拠をきちんと日本や世界の文献に求め、政策を形作っていくためです。

図書館法3条でみる図書館の役割を十分に果たすには、民間ではできないと思いませんか?

中央区行政の皆様、絶対にはずせない部分ですので、どうかよろしくお願いいたします。

http://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/kyouikuiinkai/iinkainosikumi/iinkainokatudo/kyoikuiinnkaiteireikai30.html

******図書館法*******

(図書館奉仕)

第三条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。

一 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。

二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。

三 図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにすること。

四 他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。

五 分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。

六 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること。

七 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。

八 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。

九 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。

本日5/9、教育委員会定例会があり、重要案件として、本の森ちゅうおうの計画概要が、初めて明らかにされました。

そのような重要な案件があるにも関わらず、本日5/9現在17時の中央区ホームページ上では、本日の定例会の内容は、「1.各課事業報告について」の一件のみの表示です。

もし、「本の森ちゅうおう」その他第4回定例会での表示のように詳細な記載があれば、その重要性から定例会を傍聴する区民も増えたものと思われます。

中央区が、区民に説明責任を果たしていくために、事前にどのような議案や報告があるのか、教育委員会定例会の開催の前に明らかにしていただけるようにお願いたします。

そして、それは、可能であると考えます。

なぜならば、議案や報告の資料は事前に教育委員に手渡っており、開催日当日の直前まで、議案や報告が決まっていないような状況にはありません。

それとも、5月のみ、なんらかのミスだったのでしょうか?

http://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/kyouikuiinkai/iinkainosikumi/iinkainokatudo/kyoikuiinnkaiteireikai30.html

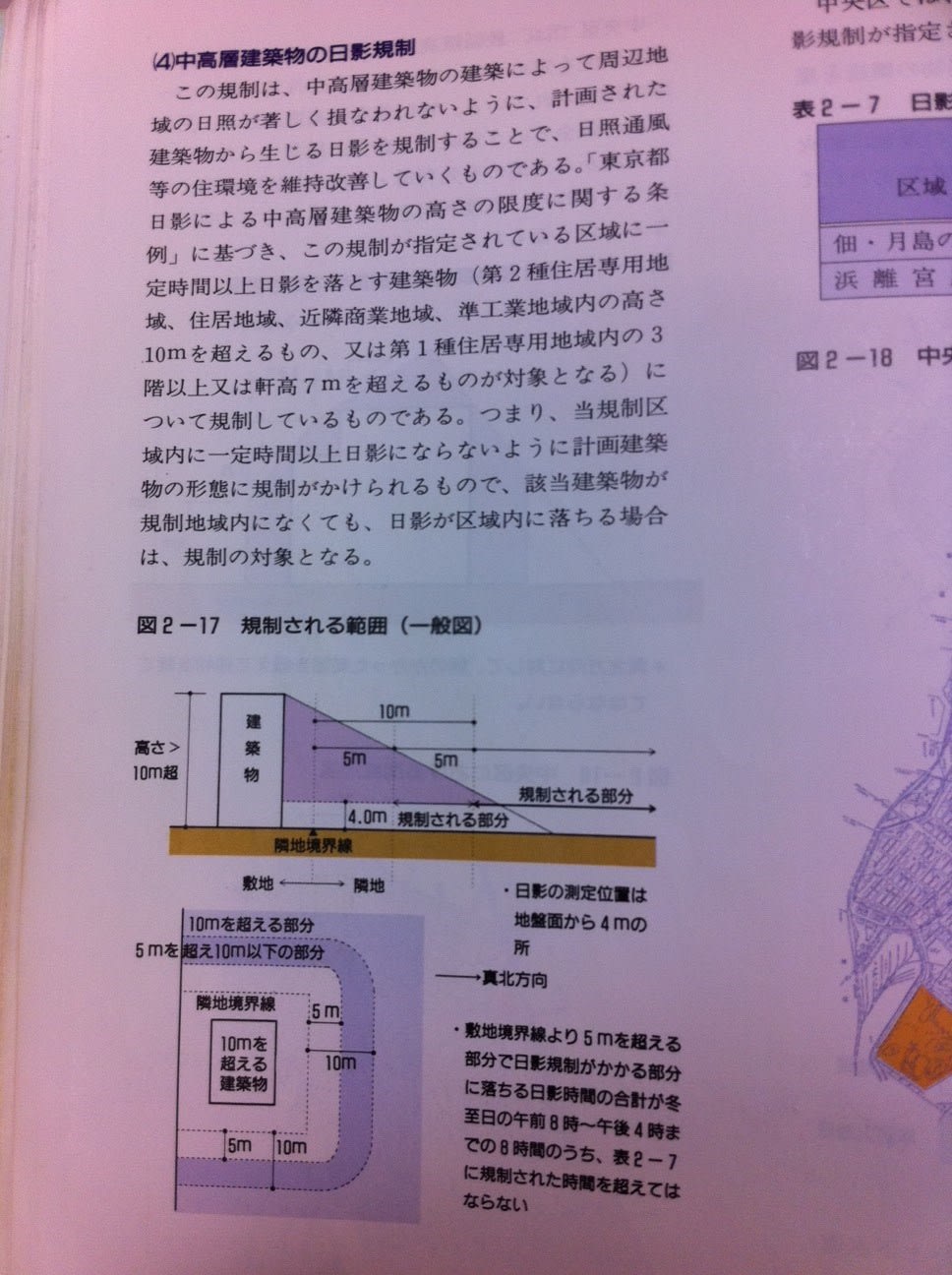

佃・月島には、日影規制が存在していました。

日影規制をなくすには、中央区による十分な説明責任がなされたうえでなされる必要があります。

当時、果たして中央区による説明がなされましたでしょうか?

1、憲法

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=321CONSTITUTION

2、行政法

〇行政手続法

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=405AC0000000088

〇行政不服審査法

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=426AC0000000068

〇行政事件訴訟法

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=337AC0000000139

3、民法、

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089

〇借地借家法

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=403AC0000000090#87

4、会社法

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=417AC0000000086

〇商法

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=132AC0000000048#1373

5、民事訴訟法

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=408AC0000000109

6、刑法

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=140AC0000000045

7、刑事訴訟法

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000131

8、経済法

〇独占禁止法

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000054

作家 島田雅彦氏が、ヒューマニズムを述べられています。

ヘイトスピーチ、差別・いじめ、ハラスメント、自己責任論などが蔓延る今の世の中で、まさに大切なことだと思います。

こどもの日。子ども達が育つ中で、育んでほしい心です。

******日経新聞20180422 抜粋*****

そのわかりやすいまとめが書かれていました。

想像力のスイッチを入れて、ニュースに向き合う。

そのためのポイントは、

1「まだわからないよね?」

2「事実かな、意見・印象かな?」

3「他の見え方もないかな?」

4「隠れているものはないかな?」

光村図書 小学5年生の国語教科書(2015年)

「想像力のスイッチを入れよう」という白鴎大学客員教授・下村健一さんの書き下ろしから。

*******朝日新聞20180422************

https://digital.asahi.com/articles/DA3S13462433.html

これだけスマートフォンやソーシャルメディアが広がる中で、子どもたちからそれを取り上げるのではなく、きちんと主体的な使いこなし方を覚えてもらう必要があります。

「想像力のスイッチを入れよう」では、それを四つのポイントにまとめました。「まだわからないよね?」「事実かな、意見・印象かな?」「他の見え方もないかな?」「隠れているものはないかな?」

特に「まだわからない」という、結論を決めつけない姿勢は大切です。

「メディアはウソつきだから疑え」という行き過ぎた誤解。政府の言葉は全部批判する、というマスコミの姿勢。どちらも全否定の決めつけで、何でもうのみにしてしまうことと、同じ穴のムジナです。

そうではなくて、視野を広げて物事を見ていくことです。

自動車社会では事故を起こさないためにまず教習所に通います。ネット社会の安全運転も同じこと。子どもだけでなく、先生も保護者も、年代を問わず、今こそメディアリテラシー教育が必要だと思っています。

非難に押しつぶされることなく、今井さんが、定時制高校の生徒らを支援するNPO「D×P」をされているということを知れて、よかったです。がんばってください。

***********朝日新聞20180505**************

https://digital.asahi.com/articles/DA3S13480562.html

(憲法を考える)揺れる価値:3 弱者が弱者に「自己責任」

2018年5月5日05時00分

甘えるな。ずるい。自己責任だ。そんな毛羽立った言葉を耳にすることが増えた。でも、それは自分たちの首を絞めるだけなのではないか。日本国憲法にうたわれる「生存権」を持ち出すまでもない。いつか自分も、指をさされる立場になるかも知れないのだから。(編集委員・真鍋弘樹)

段ボールを組み立てた細長い箱に声をかけると、赤いフードをかぶった若い男性が顔を出した。

「今年の冬の寒さは、きつかった」

4月中旬、埼玉県川口市で路上に寝泊まりする人たちに声をかけるボランティアに同行した。生活保護の申請を勧められても、男性はあいまいに首を振って再び紙の箱に潜り込んだ。

「生活保護を受けるのは悪と刷り込まれている」。見回りをしながら弁護士の小林哲彦さん(52)は小さな声で言った。ともに「反貧困」の活動を10年以上続ける藤田孝典さん(35)は近年、見知らぬ人から非難されることが増えたという。

〈そんなヤツら、救う必要ない〉。ツイッターやメールで寄せられる意見の8割が批判的な意見だ。「以前は励ましが多かったが、貧困は本人のせいだという声が大きくなった。弱者に寄り添うことがしんどい」

■放置は社会損失

助けを求めるのは甘え。そんな空気が社会に染み出したのは、14年前のあの出来事からだろうか。

今井紀明さん(32)は当時の記憶が一部途切れている。イラク中部ファルージャ近郊で、他の2人と一緒に武装勢力に拘束された。解放されて帰国した後、「自己責任」という言葉が18歳の生身に降り注いだ。

100通以上の手紙が自宅に届き、ネットでは6千件以上のメッセージが寄せられた。多くが非難や罵倒、ときには脅迫だった。

〈自分の考えで危険を承知でイラクへ行ったのなら、国を責めるのはお門違い。バカヤロウ〉

今井さんは、住所が明記されていた何通かの手紙に返事を書いた。見ず知らずの自分になぜ敵意を向けるのか、それを知りたくて。

ある人から再び、返信が届いた。障害がある単身の高齢女性だった。〈私は甘えることなく、一人で何もかも全部やっています〉

バッシングを受けた経験から、自己責任のはざまに落ち込んだ若者たちを支えようと、今井さんは定時制高校の生徒らを支援するNPO「D×P」を始めた。「可能性のある若者に手を差し伸べずに放置すれば、社会全体の損失になる」

確かにそうだ。みんなで自己責任を振りかざせば、社会全体が沈んでいく。

それなのに、弱者に厳しい風潮は、世論や行政すら巻き込んで広がっている。

■生活保護に敵意

「保護なめんな(HOGO NAMENNA)」。そう書かれたジャンパーを神奈川県小田原市の生活保護担当職員らが着ていたことが昨年、発覚した。

この問題に関し、市が設けた有識者らの検討会で座長を務めた井手英策・慶応大教授(財政社会学)は、全国から寄せられた投書を読んで驚いた。約2千件のうち、45%が「よくやった」と職員を擁護する意見だった。

「自分だって大変なのだから、生活保護を受けずに我慢しろ。そんな意識が根にある」。年収300万円未満の世帯が3分の1を占めるようになった日本社会で、経済的な弱者が別の弱者に敵意を向けている、と井手教授は分析している。

中間層が転落の不安を感じている欧米諸国でも、同様の風潮が生まれている。一昨年に私が取材した米大統領選では、トランプ氏の支持者らが「移民やマイノリティーばかり優遇されるのはおかしい」と語っていたのを思い出した。

加えて、日本社会に根強い「働かざる者食うべからず」という意識が、この傾向に拍車をかけていると井手教授は考える。憲法には25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(生存権)と、27条の「勤労の権利と義務」がともに書かれている。今の日本は「勤労の義務を果たさない人の命を軽んじる社会」だという。

グローバル化を背景に主要各国で蔓延(まんえん)する情念と、日本独自の価値観が交わった地点に広がる荒れ野。誰でもいつか、ぬかるみに足を取られるかもしれない。

不毛な足の引っ張り合いをやめるには、この国の人すべてを包む仲間意識、言い換えれば、「私たち」という感覚を育むことが欠かせない。

「自己責任」という乾いた言葉で、人々の間に分断線を引くのではなく。

■日本国憲法25条と27条

<第25条> すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

(2)国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

<第27条> すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

(2)賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

(3)児童は、これを酷使してはならない。

小児科外来の感染症診療で最も気をつけねばならないことのひとつは、抗生剤・抗菌薬の適正使用です。

不適正な使用では、アレルギー発症への悪い影響が出ます。

安易な抗生剤・抗菌薬の投与は避けられねばならず、抗生剤・抗菌薬が出される場合、何のために出されるのか、よく確かめるようにしてください。

以下、研究結果報告の記事です。

*******************

https://mainichi.jp/articles/20180502/ddm/001/040/153000c

<抗菌薬>乳幼児は服用注意を アレルギー発症率1.7倍

5/2(水) 6:45配信

毎日新聞

ペニシリンなどの抗菌薬を2歳までに服用した乳幼児は、ぜんそくやアトピー性皮膚炎など免疫異常によって起こるアレルギー疾患の発症リスクが、服用経験のない乳幼児と比べ1.4~1.72倍になるとの調査結果を、国立成育医療研究センターのチームがまとめた。抗菌薬は疾患によって必要なケースはあるが、効果の薄いウイルス性の風邪にも使われ、社会問題化している。チームは「不適切に使うと、子どもの健康を損なう恐れがある」と指摘する。

調査は、2004年3月~06年8月に生まれた日本人の乳幼児を対象に実施。2歳までに抗菌薬を服用した436人と、服用経験のない466人を5歳時点で比べ、アレルギーのぜんそくや鼻炎、アトピー性皮膚炎の発症に差があるかを調べた。

抗菌薬を服用した乳幼児は、服用経験のない乳幼児より、ぜんそくで1.72倍▽鼻炎で1.65倍▽アトピー性皮膚炎で1.4倍--リスクが高かった。中でも、多種類の細菌に効くタイプの第3世代セファロスポリン薬は、効く細菌の種類が少ないペニシリンと比べ、ぜんそくで1.63倍、鼻炎で3.14倍高かった。

詳細は不明だが、抗菌薬によって免疫の制御に重要な腸内細菌がいったん死滅するため、チームは「悪化した腸内環境がアレルギー疾患の発症につながっている可能性がある」とみている。

抗菌薬を巡っては、多用することで薬の効かない耐性菌が出現しやすくなるほか、湿疹や食物アレルギーのリスクが高まるとする海外の研究報告もある。国は抗菌薬の適正使用を推進する行動計画を16年4月に発表し、20年までに使用量を13年比で33%減らす目標を掲げている。

調査した同センターの山本貴和子医師(アレルギー科)は「5歳以降でもアレルギーの症状が続くかは今後の検討課題だが、抗菌薬の不適切な使用はやめるべきだ」と話している。

研究成果は、米国のアレルギー・ぜんそく・免疫学会誌で発表した。【渡辺諒】

◇正しく選択し使用を

小児の感染症に詳しい国立成育医療研究センター感染症科の宮入烈医長の話 細菌によって重症化した肺炎や敗血症、細菌性髄膜炎などでは必要不可欠なケースもあるため、医師らが正しく抗菌薬を選択して使用することが重要だ。

1歳半~3歳ごろ、自我が芽生える時期。

そして、好奇心が育つ時期。

しかし、実際は、なかなかたいへんです。

**********朝日新聞20180421***********************

https://digital.asahi.com/articles/DA3S13460726.html

「イヤイヤ期」、別の呼び方は? 「成長の姿、反抗と考えずに」

2018年4月21日05時00分

2歳前後の子どもが、何をするのにも嫌がる「イヤイヤ期」――。大人が手を焼く行動も、子どもにとっては自我が芽生え、それを表現できる大切な成長過程です。本紙の「声」欄(東京本社版など)に寄せられた「前向きに捉えられる新しい呼び方を考えませんか?」との投稿を機に考えます。

◇

公園から帰ろうと言うと「イヤ!」。ご飯を食べようと誘っても「イヤ!」。自分の要求が通らないと大泣きしたり、道の真ん中で寝転がったり。親はやめさせようとして強引に従わせたり、怒ったり……。永瀬さんはこんな話を聞くたび、「子どもの立派な成長なのに」と胸を痛めていた。

そんなとき、朝日新聞の「認知症とともに 徘徊と呼ばないで」(3月25日付朝刊)の記事に目がとまった。「徘徊」は、認知症の当事者にとっては「目的を持った外出」という指摘だ。

「記事を見たときにはっとしました。大人が考え方を変えれば、悩みが軽くなることもあると思ったんです」

■欲求や意思を自覚

この時期の子どもが頻繁に「イヤ」と言うのはなぜか。

遠藤利彦・東大教授(発達心理学)は「自分探し」と指摘する。1歳半~2歳は、歩行や手づかみが可能になり、世界が一気に広がる。だが、初体験が多すぎて「わからない」と「本当にイヤ」が区別できないため、何でも反応が「イヤ」になりがちだという。でも、感情を大人にぶつけるやりとりを通じ、自分の欲求や意思を自覚し、周囲に伝えられるようになる。

これは、他人の願望に合わせるのではなく、自分の内側の欲求に従う「本当の自分」を発達させる過程なのだという。ただ、イヤイヤ期がない子どももいる。年齢も個人差があるという。

■思い、言葉にさせて

親はこの時期、どう向き合えばいいのだろう。40年以上の保育士経験を生かし、子育てに関する講演や執筆活動をする井桁容子さんは、「まずは子ども自身に理由を聞くことが大事」と話す。

例えば、「ご飯を食べるのがイヤ」と言い出したら――。頭ごなしに「食べなさい」と言うと、子どもは親から気持ちを否定されたと受け取り、反発する可能性が大きい。一方、「どうして食べたくないの?」と聞くと「おなかがすいてないよ」など、自分の気持ちや意思を表現できる。「食べる」という結論は同じでも、思いに寄り添ってもらえた満足感が重なれば、「今回は食べてみようかな」という気持ちになることも多い。

事前に予告することも効果的だ。井桁さんによると、遊びをやめる時間も、あらかじめ「時計の針がここに来るまでね」など具体的かつ短い言葉で伝えるとよいという。

だが、実際に家の外で子どもがかんしゃくを起こしたりすると、こうした対応が難しい時もある。井桁さんは「すぐに『良い子』になってくれる『成果』を求めない。周りの大人も温かく見守って」と呼びかける。

(中井なつみ、田渕紫織)

■「声」欄への投稿(要旨)

カウンセラー 永瀬春美(千葉県 66)

認知症当事者の思いに添って「徘徊(はいかい)」という言葉を見直す動きがあることを知り、子どもの「イヤイヤ期」も同じ構図だと気づきました。

2歳前後に始まるイヤイヤは、「自分で決めて自分でしたい」という素晴らしい成長の姿なのに、大人には「反抗」に見え、「言うことを聞くようにしつけなければならない」という誤解があるように思います。

「イヤイヤ期」という大人サイドの呼び方、変えませんか。

はしか(麻しん)について、うまくまとめられています。

予防接種がひとつのカギです。

**********朝日新聞20180502****************

https://digital.asahi.com/articles/ASL524S0GL52UEHF00G.html

はしか患者、急増中 鎮静のカギは「ワクチン1回世代」

服部尚

2018年5月2日16時31分

沖縄県ではしか(麻疹)に感染した患者が急増し、80人以上に上っている。台湾からの旅行者が感染源となって感染は広がり、他県でも感染例が報告されている。鎮静するのか、広がるのか。カギの一つが、一般に患者が多い20代から40代への対策だ。

はしか、GWで感染拡大の恐れ 専門家「予防接種を」

国立感染症研究所によると、はしかは、ウイルス感染後、10~12日間の潜伏期を経て、発熱やせきなどの症状が出る。ほかに発疹や鼻水、光がまぶしいなどの結膜炎症状なども現れるという。

感染経路は、はしかのウイルスが空気中に漂い、吸い込んだ人間が感染する「空気感染」や、せきやくしゃみで飛び散り、近くの人に感染する「飛沫(ひまつ)感染」など様々だ。感染力が「最強」と言われ、インフルエンザの10倍程度とされている。

ウイルスは免疫細胞に感染するため、感染した患者は免疫機能が落ち、約3割が合併症を起こす。肺炎などを合併して死亡することもある。2016年には、途上国の子どもを中心に約9万人が世界で亡くなったとされている。

これだけ強い感染症となると、以前は子どものころにはしかにかかるのは当たり前で、20代になるまでにだいたいの人は感染していた。だが、1978年以降に進められたワクチンの定期接種のおかげで、個人の感染への抵抗力が高まり、集団での免疫が強化され、感染者は激減した。

こうした取り組みのおかげで、日本は2015年にWHO西太平洋地域麻疹排除認証委員会から、「麻疹排除状態」にあると認定された。昨年もこの排除状態が維持されていると認証されている。

ただ、問題がある。定期接種は2006年以降は2回になったが、以前は1回。2回に比べ、次第に免疫が弱まることがある。現在、20代後半から40歳ぐらいの世代が「1回世代」だ。確実に予防するためには2回の接種が必要だ。一方、50代、60代では患者はかなり少なくなる。

ワクチンを打った人がはしかにかかることもあるが、その場合、症状は軽く、「修飾麻疹」と呼ばれている。はしかは伝染力が強いので、95%の人が免疫を持たないと流行を完全には止められないという。ただし、麻疹のワクチンは安全性も高く、効果も非常に優れていて、どの流行株に対しても高い効果がある。

今回の沖縄などでの感染をどう捉えるかについて、国立感染研感染症疫学センターの駒瀬勝啓主任研究官は「患者の早期発見や適切な管理、患者の接触者などへのワクチン接種などが実施されている」としたうえで、「全国的な大流行にはならないと思う」と見ている。

駒瀬さんによると、ワクチンは2回接種が原則だが、1回でもワクチンを打っていれば、感染リスクは減少するし、もしかかっても軽く済むことが多い。感染すれば流産、早産の恐れがある妊婦は別だが、ワクチン歴が1回でもある人(記録として)はそれほど心配しなくてもいい。ただ、今後のことを考えると、早期に2回目の接種をすべきだという。(服部尚)

勇気づけられるご回答です。

*********毎日新聞20180430********************

https://mainichi.jp/articles/20180430/ddm/013/070/062000c

人生相談

幼児期に大切なことは=回答者・高橋源一郎

毎日新聞2018年4月30日 東京朝刊

2歳になる子どもがいます。来年4月から幼稚園に通う予定ですが、選択肢がたくさんあり悩んでいます。習い事をする園の子どもは、小学校でスムーズに学校生活に慣れ、成績も良いと聞きました。ただ、我が子は自由に遊ぶことが大好きな様子で、遊びを重視している園も気になります。幼児期に大事なことは何だとお考えですか。また、ご自身の子育てで、幼児期に重視したことを教えてください。(34歳・女性)

高橋源一郎さん:

53歳のとき長男が、55歳のとき次男が生まれました。しばらくして妻が体調を崩し、育児の多くを担当することになりました。食べさせ、おむつやゲロで汚れた服をとりかえ、遊ばせ、保育園に連れてゆき、深夜に発熱すると病院にゆき、時には一晩中アトピーで痒(かゆ)がってむずかるふたりを抱えてあやしました。

同時に作家としての仕事も大学教員の仕事もありました。

その数年間は、あまりにきつく記憶がありません。

若い頃にも子育ての経験があり、たくさん保育書も読みましたが、全部忘れました。

一日育児が終わると倒れて寝て、子どもたちの泣き声でやっと起きました。もちろん、子育ての方針など持つ余裕などなく、一日生き延びるのがやっとの日々でした。なので、アドバイスできることはなにもありません。

もう今日は起き上がれないと思っていても、泣き声が聞こえると這(は)って彼らのベッドまで行きました。なぜこんなことができるのだろう。不思議でした。疲れ切っていたのに。ベッドで寝ている彼らの顔をみてわかりました。愛していたからです。彼らのためだったら死んでもいいと思えました。

それからは子育てがまるで苦痛ではなくなりました。

いまや彼らも中学生で、すべては遠い過去です。

わたしにとって子育ては、自分に愛する能力があると子どもたちに教えてもらったことです。

愛してあげてください。それだけでいいじゃないですか。他のことなんかどうでも。(作家)

平成最後の憲法記念日に、各紙の社説を見ておきます。

日経新聞は、自民党の改憲案の内在する矛盾を述べています。

日経:安倍首相の新提案は全くの別ものだ。2項は残しつつ、自衛隊の存在を書き足す。歴代内閣が継承してきた「自衛隊は戦力でなく、専守防衛のための必要最小限の実力組織なので合憲」との憲法解釈も維持するという。さらに言えば、自衛隊明記案が国民投票で仮に否決されても、自衛隊が合憲であるとの立場に変わりはないそうだ。可決でも否決でも合憲ならば、わざわざ国民投票を実施する必要があるのだろうか。

産経新聞は、(そのような矛盾があっても、)改正する意義を述べています。

産経:9条の下でとられている「専守防衛」は本土決戦にも等しいおかしな方針だ。今の憲法は自衛隊による拉致被害者の救出を阻んでいる。そうした問題に気づく人が増えれば政策転換にもつながる。もう一つの大きな意義は、国民投票の力である。中国や北朝鮮などの動向をみれば、自衛隊が国民を守る戦いに従事する可能性を否定できない時代になった。国民投票で憲法に自衛隊を明記することは、命をかけて日本を守っている自衛隊員を国民が支える意思表示となる。隊員の士気と日本の抑止力を高めるものだ。

読売新聞は、自民党改憲案を載せています。特定政党に与するのではなく、もう少し自社の主張を述べていただきたいといつも思います。これでは、広報紙の域を出ないと私は感じます。

朝日新聞、毎日新聞は、改憲の議論の土台ができていないとしています。

朝日:それに加え「安倍1強政治」のうみとでもいうべき不祥事が、次々と明らかになっている。憲法の定める国の統治の原理がないがしろにされる事態である。とても、まっとうな改憲論議ができる環境にない。

毎日:本当に国民の利益になる憲法の議論は、健全な国会があってこそ成り立つものだろう。敵と味方を峻別(しゅんべつ)するあまり、客観的な事実の認定さえ受け付けない現状は不健全である。まずは国会が首相権力への統制力を強めるよう求める。

東京新聞は、九条に自衛隊を明記することを、日本国憲法というウグイスの巣に、ホトトギスの卵が産みつけられることに、わかりやすくたとえられています。

******朝日新聞20180503*******

https://digital.asahi.com/articles/DA3S13478086.html

(社説)安倍政権と憲法 改憲を語る資格あるのか

2018年5月3日05時00分

憲法施行から70年の節目にあったこの1年で、はっきりしたことがある。それは、安倍政権が憲法改正を進める土台は崩れた、ということだ。

そもそも憲法とは、国民の側から国家権力を縛る最高法規である。行政府の長の首相が改憲の旗を振ること自体、立憲主義にそぐわない。

それに加え「安倍1強政治」のうみとでもいうべき不祥事が、次々と明らかになっている。憲法の定める国の統治の原理がないがしろにされる事態である。とても、まっとうな改憲論議ができる環境にない。

■統治原理ないがしろ

この3月、森友学園との国有地取引をめぐる公文書の改ざんを財務省が認めた。

文書は与野党が国会に提出を求めた。改ざんは、憲法の基本原理である三権分立、その下での立法府の行政府に対するチェック機能を損なうものだ。民主主義の根幹にかかわる重大事なのに、政権はいまだに改ざんの詳しい経緯を説明していない。

いま政権を揺るがす森友学園と加計学園の問題に共通するのは、首相につながる人物に特別な便宜が図られたのではないかという疑惑である。

長期政権の下、「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」という憲法の定めが、大きく揺らいでみえる。

昨年の通常国会の閉会後、野党は一連の問題を追及するため、憲法の規定に基づいて臨時国会の召集を要求した。首相はこれを放置し、野党の選挙準備が整っていないことを見透かして、衆院解散に打ってでた。憲法を無視したうえでの、「疑惑隠し」選挙だった。

■普遍的価値も軽視

この1年、社会の多様性や個人の尊厳を軽んじる政権幹部の言動も多く目にした。

象徴的だったのが、昨年7月の都議選の応援演説で、首相が自らを批判する聴衆に向けた「こんな人たちに負けるわけにはいかない」という言葉だ。

都議選の惨敗後、いったんは「批判にも耳を傾けながら、建設的な議論を行いたい」と釈明したのに、今年4月に再び、国会でこう語った。

「あの時の映像がいまYouTubeで見られる。明らかに選挙活動の妨害行為だ」

財務事務次官によるセクハラ疑惑に対し、被害女性をおとしめるような麻生財務相、下村元文部科学相の発言もあった。

憲法が定める普遍的な価値に敬意を払わないのは、安倍政権発足以来の体質といえる。

この5年余、首相は経済を前面に立てて選挙を戦い、勝利すると、後出しじゃんけんのように「安倍カラー」の政策を押し通す手法を繰り返してきた。

国民の「知る権利」を脅かす特定秘密保護法、歴代内閣が違憲としてきた集団的自衛権の行使に道を開く安全保障関連法、捜査当局による乱用が懸念される共謀罪の導入……。合意形成のための丁寧な議論ではなく、与党の「数の力」で異論を押しのけてきた。

1強ゆえに、内部からの批判が声を潜め、独善的な政権運営にブレーキがかからなかったことが、現在の問題噴出につながっているのではないか。

ちょうど1年前のきょう、首相は9条に自衛隊を明記する構想を打ち上げ、「2020年を新しい憲法が施行される年にしたい」と宣言した。与野党の対立で国会内の機運はすっかりしぼんだが、首相はなお任期中の改憲に意欲をみせる。

自民党は首相の意向を受けて、自衛隊明記に加え、教育、緊急事態対応、合区解消の計4項目の改憲案をまとめた。憲法を変えずとも、法律で対応できることが大半で、急いで取り組む必要性はない。

■優先順位を見誤るな

「21世紀の日本の理想の姿を、私たち自身の手で描くという精神こそ、日本の未来を切りひらいていく」。首相は1日、新憲法制定を目指す議員連盟主催の会合にそんなメッセージを寄せた。

透けて見えるのは、現憲法は占領期に米国に押し付けられたとの歴史観だ。人権、自由、平等といった人類の普遍的価値や民主主義を深化させるのではなく、「とにかく変えたい」という個人的な願望に他ならない。

本紙が憲法記念日を前に実施した世論調査では、安倍政権下での改憲に「反対」は58%で、「賛成」の30%のほぼ倍となった。政策の優先度で改憲を挙げたのは11%で、九つの選択肢のうち最低だった。「この1年間で改憲の議論は活発化した」という首相の言葉とは裏腹に、民意は冷めたままだ。

いま首相が全力を尽くすべきは、一連の不祥事の全容を解明し、憲法に基づくこの国の統治の仕組みを立て直すことだ。それなくして、今後の政権運営は立ち行かない。

首相の都合で進める改憲は、もう終わりにする時だ。

*******毎日新聞******

https://mainichi.jp/articles/20180503/ddm/005/070/063000c

社説

引き継ぐべき憲法秩序 首相権力の統制が先決だ

平成最後の憲法記念日である。

施行から71年。日本国憲法は十分に機能しているか。現実と乖離(かいり)してはいないか。安定した憲法秩序が時代をまたいで次へと引き継がれるよう、点検を怠るわけにはいかない。

1年前、安倍晋三首相は憲法9条への自衛隊明記論を打ち上げた。自民党をせき立て、野党を挑発し、衆院総選挙まではさんで、改憲4項目の条文案作成にこぎつけた。

しかし、衆参両院の憲法審査会は今、落ち着いて議論できる状況にはない。最大の旗振り役だった首相への信用が低下しているためだ。

モリ・カケ、日報、セクハラ。問われている事柄を真正面から受け止めず、過剰に反論したり、メディア批判に転嫁したりするから、いつまでもうみは噴き出し続ける。

90年代政治改革の産物

この間くっきりと見えたのは立法府と行政府のバランスの悪さだ。

改ざんした公文書の提出は、国会への冒〓(ぼうとく)としか言いようがない。なのに、国会はいまだに原因の究明も、事態の収拾もできずにいる。

国会が首相を指名するという憲法67条は議院内閣制の規定だ。同時に66条3項は内閣の行政権行使にあたり「国会に対し連帯して責任を負う」よう求めている。憲法が国会に内閣の統制を期待している表れだ。

連合国軍総司令部(GHQ)による憲法草案の作成過程で、当時27歳のエスマン中尉は「行政権は合議体としての内閣にではなく、内閣の長としての内閣総理大臣に属する旨を明確にすべきだ」と主張した。

これに対し、総責任者のケーディス大佐は「強い立法府とそれに依存した行政府がいい」と考えて退けたという(鈴木昭典著「日本国憲法を生んだ密室の九日間」)。

しかし、強い立法府は生まれなかった。とりわけ安倍政権では、首相の過剰な権力行使が目立つ。

昨年8月、首相は内閣改造に踏み切りながら、野党による国会召集の要求を無視し続けた。総選挙後にようやく特別国会を開くと、野党の質問時間を強引に削減した。

本来中立性が求められる公的なポストに、意を通じた人物を送り込むのもいとわない。内閣法制局長官の人事や各種有識者会議がそれだ。

小選挙区制の導入、政党助成制度の創設、首相官邸機能の強化といった1990年代から進められてきた政治改革が、首相権力の増大に寄与しているのは明らかだ。

中選挙区時代の自民党はライバルの派閥が首相の独走を抑えてきた。しかし、今や首相は選挙の公認権と政党交付金の配分権を実質的に独占する。政府にあっては内閣官房スタッフの量的拡大と内閣人事局のにらみを前に各省は自律性を弱めた。

すなわち国会と内閣の同時掌握が「安倍1強」の根底にある。ここに権限のフル活用をためらわない首相の個性が加わって、日本の憲法秩序は安倍政権を通じて大きく変容してきたと言わざるを得ない。

議論は健全な国会から

国会には立法機能と政府の創出機能がある。同時に国会は行政を監視し、広範な合意に導く役割を併せ持つ。国会が権力闘争の場であることは否定しないが、現状は政権党が政府の下請けに偏り過ぎている。

今国会で増えた質問時間を持て余した自民党議員が、意味なく首相をほめそやしたのはその典型だ。

大島理森衆院議長はよく「民主主義は議論による統治だ」と語る。議院内閣制の下でこの原則を生かすには、立法府と行政府との相互抑制や強力な野党の存在、首相の自制的な態度などが要件になる。

公職選挙法や国会法など統治システムの運用にかかわる法律は「憲法付属法」と呼ばれる。一連の政治改革が当初の予測を超えて憲法秩序をゆがめているとしたら、付属法の是正がなされるべきだろう。

少なくとも国政調査権の発動を、与党の数の論理で封じる慣行は見直していく必要がある。公文書管理法や情報公開法の厳格な運用も、憲法秩序の安定に貢献するはずだ。

冷戦前、国連の集団安全保障が機能する前提で生まれた憲法9条と、現在の国際環境を整合させるために議論をするのはおかしくない。

しかし、本当に国民の利益になる憲法の議論は、健全な国会があってこそ成り立つものだろう。敵と味方を峻別(しゅんべつ)するあまり、客観的な事実の認定さえ受け付けない現状は不健全である。まずは国会が首相権力への統制力を強めるよう求める。

********東京新聞******

http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018050302000156.html

【社説】

憲法記念日 平和主義の「卵」を守れ

2018年5月3日

自民党により憲法改正が具体化しようとしている。九条に自衛隊を明記する案は、国を大きく変質させる恐れが強い。よく考えるべき憲法記念日である。

ホトトギスという鳥は、自分で巣を作らないで、ウグイスの巣に卵を産みつける。ウグイスの母親は、それと自分の産んだ卵とを差別しないで温める。

一九四八年に旧文部省が発行した中高生向けの「民主主義」という教科書がある。そこに書かれた示唆に富んだ話である。

◆「何ら変更はない」とは

<ところが、ほととぎすの卵はうぐいすの卵よりも孵化(ふか)日数が短い。だから、ほととぎすの卵の方が先にひなになり、だんだんと大きくなってその巣を独占し、うぐいすの卵を巣の外に押し出して、地面に落してみんなこわしてしまう>

執筆者は法哲学者の東大教授尾高朝雄(ともお)といわれる。「民主政治の落し穴」と題された一章に紹介されたエピソードである。そこで尾高はこう記す。

<一たび多数を制すると、たちまち正体を現わし、すべての反対党を追い払って、国会を独占してしまう。民主主義はいっぺんにこわれて、独裁主義だけがのさばることになる>

この例えを念頭に九条を考えてみる。基本的人権や国民主権は先進国では標準装備だから、戦後日本のアイデンティティーは平和主義といえる。国の在り方を決定付けているからだ。

九条一項は戦争放棄、二項で戦力と交戦権を否認する。自民党はこれに自衛隊を書き込む提案をしている。安倍晋三首相が一年前にした提案と同じだ。

だが、奇妙なことがある。安倍首相は「この改憲によって自衛隊の任務や権限に何らの変更がない」と述べていることだ。憲法の文言を追加・変更することは、当然ながら、その運用や意味に多大な影響をもたらすはずである。

◆消えた「必要最小限度」

もし本当に何の変更もないなら、そもそも改憲の必要がない。国民投票になれば、何を問われているのか意味不明になる。今までと何ら変化のない案に対し、国民は応答不能になるはずである。

動機が存在しない改憲案、「改憲したい」欲望のための改憲なのかもしれない。なぜなら既に自衛隊は存在し、歴代内閣は「合憲」と認めてきたからだ。

安倍首相は「憲法学者の多くが違憲だ」「違憲論争に終止符を」というが、どの学術分野でも学説は分かれるものであり、改憲の本質的な動機たりえない。

憲法を改正するには暗黙のルールが存在する。憲法は権力を縛るものであるから、権力を拡大する目的であってはならない。また目的を達成するには、改憲しか手段がない場合である。憲法の基本理念を壊す改憲も許されない。

このルールに照らせば九条改憲案は理由たりえない。おそらく別の目的が潜んでいるのではないか。例えば自衛隊の海外での軍事的活動を広げることだろう。

歴代内閣は他国を守る集団的自衛権は専守防衛の枠外であり、「違憲」と国内外に明言してきた。ところが安倍内閣はその約束を反故(ほご)にし、百八十度転換した。それが集団的自衛権の容認であり、安全保障法制である。専守防衛の枠を壊してしまったのだ。

それでも海外派兵までの壁はあろう。だから改憲案では「自衛隊は必要最小限度の実力組織」という縛りから「必要最小限度」の言葉をはずしている。従来と変わらない自衛隊どころでなく、実質的な軍隊と同じになるのではないか。

それが隠された動機ならば自民党は具体的にそれを国民に説明する義務を負う。それを明らかにしないで、単に自衛隊を書き込むだけの改憲だと国民に錯覚させるのなら、不公正である。

また安倍首相らの根底には「九条は敗戦国の日本が、二度と欧米中心の秩序に挑戦することがないよう米国から押しつけられた」という認識があろう。

しかし、当時の幣原(しではら)喜重郎首相が連合国軍最高司令官マッカーサーに戦争放棄を提案した説がある。両者とも後年に認めている。日本側から平和主義を提案したなら「押しつけ論」は排除される。

歴史学者の笠原十九司(とくし)氏は雑誌「世界」六月号(岩波書店)で、幣原提案説を全面支持する論文を発表する予定だ。

◆戦争する軍隊になるか

他国の戦争に自衛隊も加われば、およそ平和主義とは相いれない。日本国憲法というウグイスの巣にホトトギスの卵が産みつけられる-。「何の変更もない」と国民を安心させ、九条に自衛隊を明記すると、やがて巣は乗っ取られ、平和主義の「卵」はすべて落とされ、壊れる。それを恐れる。

**********日経新聞*******

https://www.nikkei.com/article/DGXKZO30113250S8A500C1EA1000/

改憲の実現にはまず環境整備を

社説 2018/5/3付

きょうは憲法記念日である。改憲、護憲両勢力はそれぞれ集会を開き、気勢をあげる予定だ。そのことに意味がないとは言わない。だが、非難の応酬合戦がよりよい日本につながるとも思えない。同じ目線で話し合う土俵をつくれないものだろうか。

憲法論議はこの1年、かつてなく盛り上がった。安倍晋三首相が昨年の憲法記念日に「2020年を新憲法で迎える」と提唱したのがきっかけだ。「一石を投じるため」と本人が言った通り、波紋は大きく広がった。

世論の支持率は低下

それで議論は深まったのか。むしろ逆だ。論点は拡散し、迷路に入り込んだ感すらある。

自民党は野党時代の2012年に改憲草案をまとめ、党議決定した。戦力不保持を定めた9条2項を削除し、国防軍を持つと明記した。諸外国と同じく軍隊を持つ国になるということだ。是非はさておき、わかりやすかった。

安倍首相の新提案は全くの別ものだ。2項は残しつつ、自衛隊の存在を書き足す。歴代内閣が継承してきた「自衛隊は戦力でなく、専守防衛のための必要最小限の実力組織なので合憲」との憲法解釈も維持するという。

さらに言えば、自衛隊明記案が国民投票で仮に否決されても、自衛隊が合憲であるとの立場に変わりはないそうだ。

可決でも否決でも合憲ならば、わざわざ国民投票を実施する必要があるのだろうか。

自民党憲法改正推進本部の細田博之本部長は「現状では2項を残すのが、国民の理解を得られるぎりぎりの線だ」と説明する。党内には2項削除を将来の課題とする2段階論もある。

本音は2項削除がしたいのならば、粘り強くそう訴えればよい。憲法改正を急ぐいまの安倍政権を見ていると、憲法に不具合があるというよりは、安倍首相の政治的遺産づくりに軸足があるのかと勘繰りたくなる。

しかも、2項削除を譲歩したにもかかわらず、新提案は国民に歓迎されたとは言いがたい。日本経済新聞社とテレビ東京の世論調査によれば、憲法改正について「現状のままでよい」は1年前の46%から48%へ増え、「改正すべきだ」は45%から41%へ減った。

改憲反対には森友・加計学園問題などへの批判も含まれているとはいえ、現状で国民投票を実施すれば賛否拮抗は必至だ。欧州連合(EU)離脱を決めた英国の国民投票のときのような、国論二分の混乱に陥るだろう。

改憲勢力は思うに任せぬ展開にいらだちを募らせているようだ。おととい憲政記念館であった改憲派の国会議員の集まり「新しい憲法を制定する推進大会」はこんな決議を採択した。

「新憲法制定の機運は安倍内閣の登場によって大きく進められたが、いまや正念場である」

改憲に必ずしも積極的でない公明党の斉藤鉄夫幹事長代行が登壇し、「幅広い合意なしに国民投票を行うと、取り返しのつかない失敗をしかねない」と発言すると、「(検討が)遅いんだよ」との罵声が飛んだ。

与党内の足並みさえそろわないようでは、国民投票どころか、国会での改憲の発議でさえ高いハードルである。

課題が多い国民投票法

他方、立憲民主党など護憲野党の姿勢も感心しない。「安倍政権のもとでの改憲論議に応じない」との声をよく聞くが、9月の自民党総裁選で新首相が誕生したらどうするのか。改憲に本当に反対ならば、手続き論ではなく、政策論で勝負すべきだ。

国会における憲法論議は、2000年に設けられた憲法調査会、07年にできた憲法審査会を通じて少しずつ進んできた。与野党双方の憲法族と呼ばれる議員同士の相互信頼があったからだ。

安倍政権はこうしたパイプを壊してしまった。本当に改憲を望むならば、新提案にこだわらず、与野党の声に幅広く耳を傾ける姿勢を示すべきだ。いま求められるのは地道な環境整備である。

憲法審査会を再起動するよい方法がひとつある。国民投票の仕組みの再検討である。期日前投票がしにくい、未成年の運動制限がない、などさまざまな課題が指摘されている。手直しなしに国民投票が実施されれば、投票率が伸びないなど投票の正当性に疑問符が付くことだろう。

実務的な修正作業を通じて、与野党間の信頼を徐々に醸成していく。改憲項目の本格的な検討はそれからでも遅くない。

*************読売新聞************

http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20180502-OYT1T50083.html

憲法記念日 自衛隊違憲論の払拭を図れ

2018年05月03日 06時00分

◆合意形成へ審査会の活性化を◆

憲法はきょう、施行から71周年を迎える。新しい時代にふさわしい憲法のあるべき姿について、国民一人ひとりが考える機会としたい。

日本を取り巻く国際情勢は劇的に変化している。日本社会は急速な少子高齢化や技術革新に伴う諸課題にも直面する。

終戦直後に制定されたままの憲法では、対応しきれない事態や新たな課題も生じている。

憲法は国の統治の基本を定めたルールであり、不断に見直していくことは当然だ。

◆自民党案をたたき台に

安倍首相(自民党総裁)は、昨年の憲法記念日に、自衛隊の根拠規定を設けるための9条改正を政治課題に掲げた。

自民党は党内論議を加速させ、今年3月、9条改正や緊急事態条項の創設などの4項目について、改憲の考え方をまとめた。改正項目を絞り、具体的な条文案として提起したのは評価できる。

だが、安倍内閣の失速で、改憲の機運は盛り上がりを欠く。

野党は安倍内閣との対決姿勢を強め、衆参両院の憲法審査会の開催に応じていない。政局に絡め、議論を拒むのは疑問だ。

少数意見に耳を傾けながら、改正原案を真摯しんしに論議し、結論を出すのが審査会の役割である。

野党は審査会で、自民党の改憲案について見解を明らかにするのが筋だ。一致点を探り、問題点があれば改善する。そうした建設的な議論が求められる。

国家として当然持つべき自衛権を憲法にどう位置付けるかは、長年の懸案である。

平和を守り、日本周辺の秩序を安定させる自衛隊の役割は近年、重要度を増している。

読売新聞の世論調査では、自衛隊が「合憲」だと考える人は76%に上り、「違憲」ととらえる人は19%にとどまった。

多くの憲法学者は自衛隊は「違憲」との立場を取る。中学校の教科書の大半が、違憲論に触れている現状は改める必要がある。

自衛隊に正統性を付与し、違憲論を払拭ふっしょくする意義は大きい。

自民党は「9条の2」を新設し、必要な自衛の措置をとる「実力組織」として、自衛隊の保持を明記する案を打ち出した。

自衛隊は9条2項で禁じられた「戦力」に当たるのか否か、という不毛な議論が続く懸念がある。他党との合意形成を優先した現実的な判断なのだろう。

自民党の石破茂・元幹事長は、2項を削除し、自衛隊を軍隊として位置付ける案を唱えている。自民党はさらに議論を深め、意見を集約することが大切だ。

◆議員任期延長は妥当だ

緊急事態への対応では、大規模災害時に、国会議員の任期を延長する特例を設ける案を示した。

国民の生命や財産を保護するため、政府が緊急政令を制定できるとの規定も盛り込んでいる。民主主義を適切に機能させるために、必要な措置である。

議員の任期延長について、公明党や立憲民主党からも検討する余地があるとの意見が出ている。自民党案を土台に、審査会で具体的な条文案を詰めたらどうか。

改憲のテーマは、自民党案の4項目に限らない。衆院と参院の役割の見直しも重要だ。

衆参ねじれ国会では、野党が多数を占める参院が重要法案や同意人事案の生殺与奪権を握った。国会の混乱と、国政の停滞を招いたことを忘れてはなるまい。

法案の衆院再可決の要件を3分の2以上から過半数に引き下げるなど、「強すぎる参院」の是正に取り組まなければならない。

自民党は、参院選の「合区」を解消するため、3年ごとの参院選で各都道府県から最低1人を選ぶ改憲案を示している。

参院議員を地域の代表と位置付けるなら、参院の権限の縮小は、避けられない。

◆国民的議論を深めたい

憲法改正には、衆参各院の3分の2以上の賛成による発議後、国民投票で過半数の賛成を得るという高いハードルが待ち受ける。

野党も含めた幅広い合意形成を図ることが、世論の支持を広げるうえで重い意味を持つ。

政党や国会議員は憲法についての主張を明確にするとともに、支持者らに分かりやすく説明する努力を尽くすべきだ。

諸外国は憲法の規定を、国内外の実情に合わせて常に見直し、機能させるよう努めている。

国民が憲法改正を実現する意義を理解し、現実にそぐわない部分を手直しするのが望ましい。着実に議論を重ねたい。

***********産経新聞**********

https://www.sankei.com/column/news/180503/clm1805030001-n1.html

【主張】

憲法施行71年 「9条」では国民守れない 平和構築へ自衛隊明記せよ

南北首脳会談の成果が演出されようと、北朝鮮危機がどう展開するかは予断を許さない。その中でもはっきりしていることがある。北朝鮮の核・弾道ミサイル戦力の脅威を取り除く上で、憲法9条は無力だという点だ。

9条が国民を守っているのではない。北朝鮮危機がその証左であることに気づき、自らを守れる内容へと憲法を改めていかなければならない。第一歩となるのが、自衛隊の明記である。

日米両国をはじめとする国際社会は、厳しい経済制裁と軍事的圧力をかけて、北朝鮮に核・ミサイル戦力の放棄を迫っている。

≪世界の現実直視したい≫

その圧力に耐え切れず、金正恩朝鮮労働党委員長は微笑(ほほえ)み戦術に転じた。平和を乱す自国の行動を反省したからではない。トランプ米大統領との首脳会談が、真の平和をもたらすかは不透明だ。

日米が「最大限の圧力」に努めてきた基礎には、集団的自衛権によって互いに守り合う強固な同盟関係がある。

日本には「9条信奉者」とも呼ぶべき政党やその支持者たちが存在する。だが、彼らが北朝鮮危機を乗り越えるために建設的な提言や問題提起をした話は寡聞にして知らない。9条を掲げ、北朝鮮を説得する動きもみられない。だんまりを決め込んでいるのか。

平和を守ろうと動いてきたのはむしろ、9条のもたらす制約や弊害に悩みながら、安全保障上の工夫をこらしてきた安倍晋三政権や自民党である。

安保関連法の眼目は、憲法解釈の変更で可能になった集団的自衛権の限定行使容認である。これに基づき、北朝鮮の危機を目の当たりにしても、日米同盟が機能しているのは幸いである。

自衛隊と米軍の共同訓練が増えている。「いざ鎌倉」の際に互いに守り合う関係になったことは、米軍による北朝鮮への圧力を増すことに寄与している。

もし「集団的自衛権の限定行使は違憲だ」という「9条信奉者」の言い分に従えばどうなるか。日米同盟の対処力と抑止力は大幅に弱まり、北朝鮮は強面(こわもて)に戻るだろう。日本と世界の平和にとって、ゆゆしき事態である。

9条が、日本の安全保障政策と論議の水準を高めることを妨げてきた弊害の大きさも考えたい。9条には、はき違えた平和主義の源になった面が小さくない。

それは、軍事を正面から論ずることを忌避する風潮を助長してきた。日本の義務教育では、抑止力や同盟といった、安全保障の初歩的知識さえ教えていない。

自衛隊に関し、最近の国会では日報問題ばかりが取り上げられた。北朝鮮危機のさなか、何を真っ先に論じるべきかは自明だ。安全保障を実際に担う政府側との認識の「格差」を解消しなければ、日本の未来は危うい。

≪安保論議の底上げ図れ≫

「戦力の不保持」を定めた9条2項を削除し、軍の保持を認めることが9条改正のゴールである。だが、政治情勢を考えれば、一足飛びにはいかない。そこで、安倍首相が提案した自衛隊明記の方法を、自民党は改憲項目とした。

これが実現すれば、憲法学者の間の自衛隊違憲論に終止符を打つことができるが、そのほかにも大きな意義がある。

まず、日本全体の安全保障論議と意識の底上げが期待できる。国の大切な役割として防衛があることが明確になるからだ。

平和のために国が防衛力を活用する場面はあり得る。必要なら仲間の国同士で守り合う。そういった世界の常識を、国民が共有することに資するだろう。もとより平和主義とは十分両立する。

9条の下でとられている「専守防衛」は本土決戦にも等しいおかしな方針だ。今の憲法は自衛隊による拉致被害者の救出を阻んでいる。そうした問題に気づく人が増えれば政策転換にもつながる。

もう一つの大きな意義は、国民投票の力である。中国や北朝鮮などの動向をみれば、自衛隊が国民を守る戦いに従事する可能性を否定できない時代になった。

国民投票で憲法に自衛隊を明記することは、命をかけて日本を守っている自衛隊員を国民が支える意思表示となる。隊員の士気と日本の抑止力を高めるものだ。

だからこそ、安倍首相と自民党は、憲法改正の実現に向けて歩みを止めてはならないのである。