以前、 ルーマニアの作家 ドゥミトル・ラドゥ・ポペスクという人の 『砂漠の下の海』という短編小説について書きました(>>)。 ドイツ軍に占領された戦時下での 少年と少女のひとときの物語、、 一度読んだら 生涯忘れられない印象を残す作品でした。

きょうの作品もそれに似た 胸にずっと残る作品、、 とても短い作品ですが…

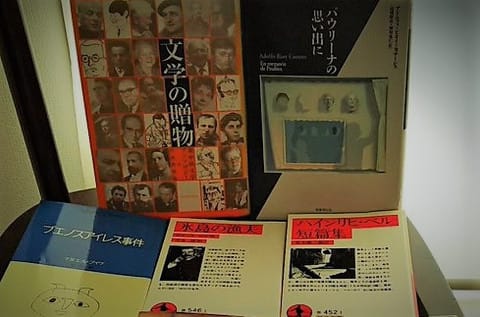

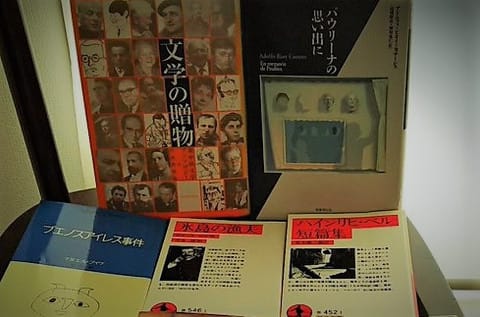

『文学の贈物 東中欧文学アンソロジー』(未知谷 2000年)の中の、 エヴァ・シェルブルク=ザレンビーナ「三月の雨」(田村和子訳)という作品です、、 1963年に出版されたものですが 内容は第二次大戦下の ポーランド、 戦時下のワルシャワの物語。

第二次大戦下のワルシャワというと、思い出すのは 「戦場のピアニスト」の映画。。 あの破壊され尽くした瓦礫ばかりの街で、 建物の屋根裏のような隠れ場所で生き延びていたピアニストの姿が浮かびます、、 物語の細部をもう一度思い出すために 戦場のピアニストのWiki を見てみました(>>)

***

「三月の雨」より 短編の2ページ目からの引用です

「突然わたしたちの住む通りに銃声が広がった。…

最初の砲弾がわたしたちのアパートと交差する建物に当たった時、聖ポポラ礼拝堂は既に粉々に砕け散り、イエズス会神父の家は燃え、中庭は降りそそぐ火の粉と煤でおおわれていた。

…砲弾は、まさにドイツ人からその通りに住むポーランド人に死を運び、わたしたちの屋根の真上をヒューヒューと鳴りながら通過して行った。 壁にぶつかる空気の衝撃波がびっしりと壁に巻きついた緑色の野ブドウを引きはがし、もぎ取った。 野ブドウの中にはたくさんの鳥の巣がある。 スズメにとっては八月最後の孵化の時期で、 どの巣もいまだ羽毛の生えそろわない雛でいっぱいだった。…」

、、作品を読んでいくうちに、 この引用の中の 「八月最後の」という時期が、 「戦場のピアニスト」のWiki などと照らし合わせると、 1944年8月の「ワルシャワ蜂起」の月だろうということが分かってきます。 (ワルシャワ蜂起 Wiki>>)

物語には 戦況の全体像を説明するような記述はなにも無く、 この「わたしたちが住む」アパートから見る周囲と、「わたしたち」住人のことだけが語られていくのですが、 ポーランドの人々にとっては、 それがどんな「八月」だったのかということは おそらく説明しなくても心に刻まれていることなのでしょう。。

ふたたび引用します。

「様々な殺人兵器がヒューとうなる音、爆発音、そして鈍重な響き、 それらがしばらく静かになった時、少し開けた窓のそばに立つわたしの耳に三つの異なった、 しかしどこか似通った音が繰り返し届いてきた」

、、 その「三つの音」… 少し長いので要約してしまいますが…

ひとつめの音は、、 くずれた巣の中で雛が「ピーピー鳴いていた」音でした。

ふたつめの音は、、 治療室として使われていた地階から 「負傷者が諦め切ってそっとうめいている声だった。」

三番目の音は、、 「庭のさらに向こうの畑の中からかすかに…」 「もしかして、助けを求める声?」

しかし、、 三番目の声を確かめるには 「畑を這って偵察と救助に行く姿が闇に紛れる時まで待たなければならなかった。」

… これが現実の、 一市民にとっての戦場なのでしょう。。 その「わたしたちが住む」アパートの小さな窓越しに見えるものが全て、、 そこから聞こえる「音」だけが戦況の現在。。

***

ここで、 作品の冒頭にそれぞれの作家の紹介文が載せられているので、 この「三月の雨」を書いた、 エヴァ・シェルブルク=ザレンビーナについての紹介文を載せておきます。 (紹介文なら掲載しても良いでしょう)

ここにあるように、 ザレンビーナという人は教師でもあり、 ドイツ軍に占拠されたワルシャワで地下活動に従事していた女性でした。 だからおそらく 「わたしたちが住む」アパートでは、 地階に負傷者を収容する「治療室」があり、 夜は「当直」と作中では書かれていますが、 交代で見張りや偵察をし、 占領された街で(教育も禁止されていましたから) ひそかに子供たちへの教育もつづけていたそのような女性だったのでしょう。。

物語のつづきです… 夜が訪れ…

「静かな足取りでわたしはがらんとした中庭を巡回した。 今のところは平静だった。 住まいの階段に通じる玄関口の石の敷居に腰を下ろした。 その時、石の上に落ちるさび色の明かりの中に何かが見えた。 黒っぽい物。小さな影。 わたしはさっと片手でそれを覆った。 温かい! 生きている!…

昼間に飛んできた銃弾がスズメの巣を打ち落とし、そこから雛が落ちたのだ。 生きている。 これから先も生きなければならない。 …

当直を終えてわが家に戻る時、わたしは雛を携えた。」

***

作者が暗がりの中で雛を見つけたときの、 「生きている。 これから先も生きなければならない。」 と言い切る文章に涙がこみあげました。。 正直、、 自分たちの命さえも危うい時に、 砲撃の中で撃ち落とされた鳥の巣に関心を寄せることが出来るものなのか、、 それとも、 そんな死と隣り合わせの日々だからこそ、 か弱い命の運命をまるで自分たちの運命のように感じて、 決して失わせてはならないと強く感じたのか、、

自分がそのような状況に置かれた時、 どんな行動をとるのか想像もつきません。。

拾われたちいさなスズメの雛の命、、 さきほどの「三番目の音」… それが発している命の音、、 奪われた、 またこれからも奪われつつある命のゆくえ、、 すべての状況が現実的にはひどく恐ろしく絶望的なものであるにもかかわらず、 このザレンビーナの短編には その絶望を上まわる 「屈しない意志」と「希望」がなぜか死の悲惨の向こうから 立ち上がってくるのです。。

、、 以前に読んだ 「砂漠の下の海」とどこか似た、、 そう、、 砂漠の下にある海を信じ切る 「信念」と同様のもの…

、、 たった12頁の短い小説は、 翌年三月、、 すなわち1945年3月の場面で終わります。。 終わりの場面でも、 戦況の詳しい説明はされていませんが、 「三月の雨が顔にかかったのよ」、、 と言う美しい場面が、 読み終える時のこちらの心までも洗ってくれるような気がしました。

***

この『文学の贈物 東中欧文学アンソロジー』では、 「三月の雨」の前に 同じくポーランドの女性作家 マリア・ドンブロフスカによる「ワルシャワ巡礼記」という短編が置かれています。 こちらの物語の冒頭は、、 「一九四五年二月三日…」 と始まります。 ふたりの女性作家の作品を合わせて読むと、、 ザレンビーナが 「わたしたちのアパート」と「スズメの雛」を通して描いたこの時期のワルシャワの状況や、ワルシャワを生き延びた人々の思いが、、 補完し合うように描かれて伝わってくると思います。

アンソロジーの収載作品は 出版者の方へリンクしておきます。(未知谷⤵)

http://www.michitani.com/books/ISBN4-89642-008-X.html

***

東欧の戦時下の文学として、 冒頭に挙げたポペスクほか、 ハインリヒ・ベル短篇集についても以前に書きました(>>) ハインリヒ・ベルはドイツの作家です。

ベルと共に、 ドイツの作家で忘れられないのが アンナ・ゼーガースです。 ゼーガースもまたナチスに抵抗して亡命し、 戦時下の文学をのこしました。 かつて 「死んだ少女たちの遠足」を読みましたが手元にはコピーしか無く、 ゼーガースの本は今はほぼ絶版です。

今度、岩波文庫でゼーガースの『第七の十字架』という作品が復刊されると知りましたので 付け加えて書いておきます。 この作品は私は読んだことがありません。 かつて映画にもなった物語だそうです。

また、ゼーガースの『第七の十字架』という小説が元になって、 作曲家ハンス・ヴェルナー・ヘンツェは 「交響曲第9番」を書いたのだそうです。 東京フィルハーモニー交響楽団のサイトに詳しいことが載っていました。

http://www.tpo.or.jp/information/detail-henze01.php

この交響曲も聴いたことがありませんので(たぶん無いと思います)、、 ゼーガースの『第七の十字架』が出版されたら、 交響曲も一緒に聴いてみたいと思っています。

朝日の昇る時間がとても早くなりました。 そして昨日の朝は まだ明けきらぬ窓の外で チチチ… チチチ… と小鳥がさかんに囀っている声が聞こえました。 暗がりの中で不思議なほど間近で…

まるで 「三月の雨」の 雀の雛かと錯覚してしまうような… 、、ここのところ 体調が思わしくない日々が続いていましたが、 その声に少し勇気づけられて今日のブログを書きました。

「生きている。 これから先も生きなければならない」

きょうの作品もそれに似た 胸にずっと残る作品、、 とても短い作品ですが…

『文学の贈物 東中欧文学アンソロジー』(未知谷 2000年)の中の、 エヴァ・シェルブルク=ザレンビーナ「三月の雨」(田村和子訳)という作品です、、 1963年に出版されたものですが 内容は第二次大戦下の ポーランド、 戦時下のワルシャワの物語。

第二次大戦下のワルシャワというと、思い出すのは 「戦場のピアニスト」の映画。。 あの破壊され尽くした瓦礫ばかりの街で、 建物の屋根裏のような隠れ場所で生き延びていたピアニストの姿が浮かびます、、 物語の細部をもう一度思い出すために 戦場のピアニストのWiki を見てみました(>>)

***

「三月の雨」より 短編の2ページ目からの引用です

「突然わたしたちの住む通りに銃声が広がった。…

最初の砲弾がわたしたちのアパートと交差する建物に当たった時、聖ポポラ礼拝堂は既に粉々に砕け散り、イエズス会神父の家は燃え、中庭は降りそそぐ火の粉と煤でおおわれていた。

…砲弾は、まさにドイツ人からその通りに住むポーランド人に死を運び、わたしたちの屋根の真上をヒューヒューと鳴りながら通過して行った。 壁にぶつかる空気の衝撃波がびっしりと壁に巻きついた緑色の野ブドウを引きはがし、もぎ取った。 野ブドウの中にはたくさんの鳥の巣がある。 スズメにとっては八月最後の孵化の時期で、 どの巣もいまだ羽毛の生えそろわない雛でいっぱいだった。…」

、、作品を読んでいくうちに、 この引用の中の 「八月最後の」という時期が、 「戦場のピアニスト」のWiki などと照らし合わせると、 1944年8月の「ワルシャワ蜂起」の月だろうということが分かってきます。 (ワルシャワ蜂起 Wiki>>)

物語には 戦況の全体像を説明するような記述はなにも無く、 この「わたしたちが住む」アパートから見る周囲と、「わたしたち」住人のことだけが語られていくのですが、 ポーランドの人々にとっては、 それがどんな「八月」だったのかということは おそらく説明しなくても心に刻まれていることなのでしょう。。

ふたたび引用します。

「様々な殺人兵器がヒューとうなる音、爆発音、そして鈍重な響き、 それらがしばらく静かになった時、少し開けた窓のそばに立つわたしの耳に三つの異なった、 しかしどこか似通った音が繰り返し届いてきた」

、、 その「三つの音」… 少し長いので要約してしまいますが…

ひとつめの音は、、 くずれた巣の中で雛が「ピーピー鳴いていた」音でした。

ふたつめの音は、、 治療室として使われていた地階から 「負傷者が諦め切ってそっとうめいている声だった。」

三番目の音は、、 「庭のさらに向こうの畑の中からかすかに…」 「もしかして、助けを求める声?」

しかし、、 三番目の声を確かめるには 「畑を這って偵察と救助に行く姿が闇に紛れる時まで待たなければならなかった。」

… これが現実の、 一市民にとっての戦場なのでしょう。。 その「わたしたちが住む」アパートの小さな窓越しに見えるものが全て、、 そこから聞こえる「音」だけが戦況の現在。。

***

ここで、 作品の冒頭にそれぞれの作家の紹介文が載せられているので、 この「三月の雨」を書いた、 エヴァ・シェルブルク=ザレンビーナについての紹介文を載せておきます。 (紹介文なら掲載しても良いでしょう)

ここにあるように、 ザレンビーナという人は教師でもあり、 ドイツ軍に占拠されたワルシャワで地下活動に従事していた女性でした。 だからおそらく 「わたしたちが住む」アパートでは、 地階に負傷者を収容する「治療室」があり、 夜は「当直」と作中では書かれていますが、 交代で見張りや偵察をし、 占領された街で(教育も禁止されていましたから) ひそかに子供たちへの教育もつづけていたそのような女性だったのでしょう。。

物語のつづきです… 夜が訪れ…

「静かな足取りでわたしはがらんとした中庭を巡回した。 今のところは平静だった。 住まいの階段に通じる玄関口の石の敷居に腰を下ろした。 その時、石の上に落ちるさび色の明かりの中に何かが見えた。 黒っぽい物。小さな影。 わたしはさっと片手でそれを覆った。 温かい! 生きている!…

昼間に飛んできた銃弾がスズメの巣を打ち落とし、そこから雛が落ちたのだ。 生きている。 これから先も生きなければならない。 …

当直を終えてわが家に戻る時、わたしは雛を携えた。」

***

作者が暗がりの中で雛を見つけたときの、 「生きている。 これから先も生きなければならない。」 と言い切る文章に涙がこみあげました。。 正直、、 自分たちの命さえも危うい時に、 砲撃の中で撃ち落とされた鳥の巣に関心を寄せることが出来るものなのか、、 それとも、 そんな死と隣り合わせの日々だからこそ、 か弱い命の運命をまるで自分たちの運命のように感じて、 決して失わせてはならないと強く感じたのか、、

自分がそのような状況に置かれた時、 どんな行動をとるのか想像もつきません。。

拾われたちいさなスズメの雛の命、、 さきほどの「三番目の音」… それが発している命の音、、 奪われた、 またこれからも奪われつつある命のゆくえ、、 すべての状況が現実的にはひどく恐ろしく絶望的なものであるにもかかわらず、 このザレンビーナの短編には その絶望を上まわる 「屈しない意志」と「希望」がなぜか死の悲惨の向こうから 立ち上がってくるのです。。

、、 以前に読んだ 「砂漠の下の海」とどこか似た、、 そう、、 砂漠の下にある海を信じ切る 「信念」と同様のもの…

、、 たった12頁の短い小説は、 翌年三月、、 すなわち1945年3月の場面で終わります。。 終わりの場面でも、 戦況の詳しい説明はされていませんが、 「三月の雨が顔にかかったのよ」、、 と言う美しい場面が、 読み終える時のこちらの心までも洗ってくれるような気がしました。

***

この『文学の贈物 東中欧文学アンソロジー』では、 「三月の雨」の前に 同じくポーランドの女性作家 マリア・ドンブロフスカによる「ワルシャワ巡礼記」という短編が置かれています。 こちらの物語の冒頭は、、 「一九四五年二月三日…」 と始まります。 ふたりの女性作家の作品を合わせて読むと、、 ザレンビーナが 「わたしたちのアパート」と「スズメの雛」を通して描いたこの時期のワルシャワの状況や、ワルシャワを生き延びた人々の思いが、、 補完し合うように描かれて伝わってくると思います。

アンソロジーの収載作品は 出版者の方へリンクしておきます。(未知谷⤵)

http://www.michitani.com/books/ISBN4-89642-008-X.html

***

東欧の戦時下の文学として、 冒頭に挙げたポペスクほか、 ハインリヒ・ベル短篇集についても以前に書きました(>>) ハインリヒ・ベルはドイツの作家です。

ベルと共に、 ドイツの作家で忘れられないのが アンナ・ゼーガースです。 ゼーガースもまたナチスに抵抗して亡命し、 戦時下の文学をのこしました。 かつて 「死んだ少女たちの遠足」を読みましたが手元にはコピーしか無く、 ゼーガースの本は今はほぼ絶版です。

今度、岩波文庫でゼーガースの『第七の十字架』という作品が復刊されると知りましたので 付け加えて書いておきます。 この作品は私は読んだことがありません。 かつて映画にもなった物語だそうです。

また、ゼーガースの『第七の十字架』という小説が元になって、 作曲家ハンス・ヴェルナー・ヘンツェは 「交響曲第9番」を書いたのだそうです。 東京フィルハーモニー交響楽団のサイトに詳しいことが載っていました。

http://www.tpo.or.jp/information/detail-henze01.php

この交響曲も聴いたことがありませんので(たぶん無いと思います)、、 ゼーガースの『第七の十字架』が出版されたら、 交響曲も一緒に聴いてみたいと思っています。

朝日の昇る時間がとても早くなりました。 そして昨日の朝は まだ明けきらぬ窓の外で チチチ… チチチ… と小鳥がさかんに囀っている声が聞こえました。 暗がりの中で不思議なほど間近で…

まるで 「三月の雨」の 雀の雛かと錯覚してしまうような… 、、ここのところ 体調が思わしくない日々が続いていましたが、 その声に少し勇気づけられて今日のブログを書きました。

「生きている。 これから先も生きなければならない」