昨年の平成28年10月9日に行われた山添村大西の座祭りの場。

座祭りの場にもなるし、村の会所でもあるその施設は旧極樂寺跡である。

1月の6日にオコナイと呼ばれる正月初めの初祈祷にランジョーされると聞いていた。

一般的なランジョーはごー杖と呼ばれるウルシの木を寺の縁に叩く作法があるが、大字大西ではその作法は廃れて、僧侶が読経中にオリンを打つ、そのものがランジョーになったと云っていた。

作法はある意味、特殊になったわけだが、初祈祷であることには違いない。

この日のオコナイに参集されたのは区長や檀家総代の人たち。

時間ともなれば隣村になる大字春日の不動院住職がやってくる。

その時間を待っていた会所の屋外。

不思議な景観がある。

会所の窓側下になにがある。

よくよく見れば松である。

違いがある2本の松。

右はオン(雄)松で左はメン(雌)松だ。

旧極樂寺跡会所の元日は扉を閉めていたのだろうか。

聞こうと思った男性はおもむろに動いた。

門松と思われる、その場に移動した。

そこに挿していた松を抜いた。

抜いたのは二本ともだ。

それはどうされるのか。

後ろからついていけば会所へ、である。

松を抜いた男性は屋外に咲いていた椿の花を摘んだ。

紅白それぞれの花が咲いている椿も持ちこんで花瓶に立てた。

花瓶を置いていた場所は床の間の前に組んだ祭壇である。

祭壇は座でも利用されていた長机である。

左側に白花の椿。右が赤色の椿の花瓶に抜いた松も立てた。

仏式の花立てに神式の門松を立てた。

村の人らの話しによれば三段の松を伐って立てた門松の先端部分を正月迎えた三が日を過ぎたら、それを伐って、旧極樂寺跡会所に立てるということだった。

珍しい正月飾りの形態に驚くばかりだ。

祭壇に門松を調えたところで不動院住職が到着された。

早速、始められた祈祷札の墨書。

大字大西の『大西修正㑹牛玉ノ書帳』に記されているごーさんの祈祷札の書き方通りの「牛玉 不動院 寶印」文字を墨書する。

寺名は大字大西の旧極樂寺でもなく大字春日の不動院である。

住職の話しによれば随分と前のことであるとお断りを申される。

その昔はわからないが、山添村大字大西のオコナイ作法が廃れたようである。

きっかけはわからないが、不動院が継いで大字大西の寺行事を務めてきたということである。

転記されていた『修正㑹牛玉ノ書帳』には「修正㑹一月五日廣代(ひろたい)云々・・」の文字があった。

3日後のことであるが、山添村の東の端に大字鵜山がある。

そこでもオコナイ行事を拝見させてもらったが、僧侶は登場されずに村の人たちだけで作法をされる。

そのときに拝見させてもらった資料がある。

その資料によれば、山添村の3カ大字で初祈祷とも呼ばれている修正会の日程がある。

1月5日は広代(ひろたい)で6日は大西。

10日が遅瀬である。

オコナイはその3カ大字であるが、涅槃会は大字上津がある。

彼岸会となれば鵜山、広瀬、吉田、広代、上津、菅生、春日、大西、葛尾にも出向かれる。

つまりは、不動院住職が山添村で兼務している大字はそれだけある、ということだ。

広代のオコナイは平成26年1月5日に取材させていただいた。

遅瀬は未だ取材ができていないが、米寿祝いを兼ねたオコナイ行事はハゼの木を用いると聞いている。

縁かどうか記憶にないが、ダンジョーという名の縁叩きをしていると聞いた。

ハゼの木にお札を挟んだごーさんは見たことがある。

平成22年10月10日の神社行事に訪れた際にそれがあったと認識している。

墨書したごーさん札はご祈祷される。

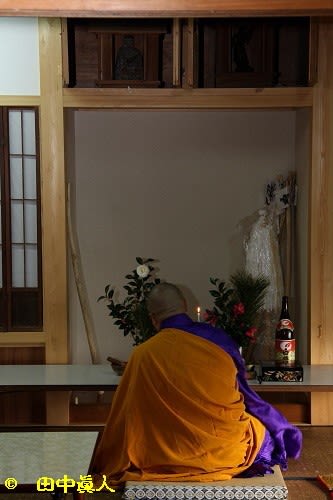

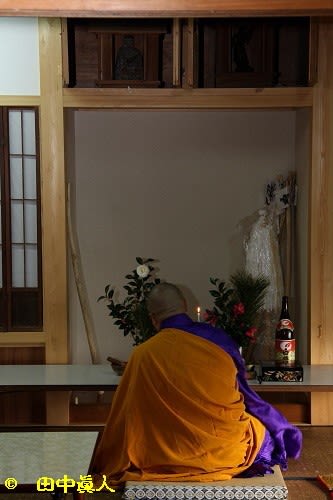

祭壇のローソクに火を点けて始まった初祈祷のオコナイ。

重箱に詰めたお節料理を供えて線香も火を点ける。

この段階では朱肉をつけない宝印は押さない。

ごーさん札の前に置いてあるだけだ。

大西に迎えたお正月の挨拶を述べた住職はこれより初祈祷の法会を行う。

はじめにお清めの作法。

次に仏さんを詠みあげる諸仏勧請。

その次は全国津々浦々の神さんを詠みあげる神名帳詠み、である。

そして、花餅(けひょう)帳に沿って寄贈者の村人名も詠みあげて般若心経に移った。

ちなみに、花餅(けひょう)帳に記載された名前は家族のうちでも男だけだそうだ。

それからしばらくしたら「ランジョ-」のご発声。

オリンを叩く。

それもリンリンリン・・打ちの連打である。

続いて、祭壇の角にあたる部分も叩く。

それもカタカタカタ打ち・・の連打である。

叩くのは住職お一人。

この作法が大西のオコナイのランジョー作法。

他所では見られない作法である。

正月初めに行われる修正会のお勤めは、村人の健康を願い、村内安全を祈願する。

去年の罪を懺悔する。

広島の因島の僧(因島薬師寺)に教えを乞うた。

神さんも仏さんも拝むが、先祖さんを拝む。

先祖さんをずっと辿っていけば、神、仏に近づく。

神と仏の力を借りて命を繋いできた先祖さんを拝むということ。

先祖さんに感謝するとともに、拝むことによって村ともども子孫繁栄に繋がるということであるとお話しされる。

法会を済まされた住職は祈祷されたごーさん札に押印する。

押印は宝印。

水で溶いたベンガラを宝印に付ける。

朱のベンガラは山に出かけて採取したもの。

水は村の湧き水の若水である。

朱印は「牛玉」、「不動院」、「寶印」それぞれに押す。

朱のベンガラがべったり押されたから印の状態がわかり難いが、炎のような輪郭はよく見える。

朱印を押したごーさんの祈祷札は、これも山で採取してきたハゼウルシに挟む。

木肌を削って真っ白になったハゼウルシの木は年々少なくなってきたという。

どこへもっていくこともなく、旧極樂寺跡会所の床の間に立てて残している。

一番古いものから数えて5本目になるそうだが、今年はそのハゼウルシでなく「ウルシ」の木そのもの。

生のうちに木皮を剥いで作っておく。

翌年は再びハゼウルシ。

持ち回りで入れ替えをするという。

祈祷法会を終えて朱印押し。

ベンガラをべったり塗った宝印が動いた。

実際に動いているのは区長であるが、一人一人の席の前に立って額に押す。

べったり塗られた額の朱印はなかなかとれないものだ。

こうしてオコナイとも呼ばれる修正会お終えた人たちは座敷で直会。

初祈祷に供えた重箱を下げる。

小皿に取って箸で摘まむ。

重箱の蓋を開ければお節料理が見える。

甘く煮た黒豆に甘栗もある。

かつお節を降ったカズノコもあればゴマメもある。

供えたお神酒もいただく直会中に明日の大西の行事を聞く。

1月7日に行われる山の神がある。

時間帯は特に決まっていないが、早い人は今夜の零時の鐘がなったら出かけるそうだ。

持ってきた藁束を燃やす。

山の神のオソナエの形はクラタテを表現しているが、村では単にオソナエと呼んでいる。

山の神の地はジンスケの名がある屋敷跡。

大木のケヤキがある地。

急勾配の地に山の神を祀る土段は事前に調えておく。

オソナエをしてクリの木、或いはオツゲの木で作ったカギの木でカギヒキの作法をする。

そのカギの木にはモチ、或いは砂を詰め込んだ稲藁で作ったクラカケをぶら下げる。

他所であるがオツゲの木は、たしか、ウツギの木だったと記憶する。

山の神に奉る土段に山や農仕事に使う七つ道具を供える。

七つ道具は白い木肌を削った農具を象ったカマ、クワ、スキ、ナタ、ノコ、ヨキにクマデの七種。

すべてニスを塗っているそうだ。

やや太めの刀も作る。

それには五穀豊穣、家内安全の文字を墨書する。

これらを作る木材はホウの木。

イモギの名で呼ぶこともあるホウの木で伐り出す刀。

その形からケン(剣)の木と呼ぶ人もいるらしい。作る人は区長。

奉る人も区長。

かつては、というか、昨年までは、毎年に交替する区長が作って奉っていたが、この年から毎年作ることにはせずに、夕刻に引き上げて区長保管。

翌年に再び登場する使い回しに改正したという。

ところで住職が法会の席についた頭上に何かが見える。

村の人のお許しを得て、法会中も扉を開けていたその内側に安置されている仏像を拝見する。

床の間頭上の仏壇と云えばいいのか、わからないが、左側が行者坐像で、右側は毘沙門立像である。

暗がりで判断は難しいが、右隣の毘沙門立像は木造のようであるが、行者坐像は石造りのように見える。

それとは別に左端に大きな縦長の扉がある。

村の人たちがいうには、そこにはお大師さんを安置しているそうだ。

大西には念仏講がある。

その講中が寄進したお大師さんは四国八十八寺霊場の第45番・岩屋寺のお大師さんを祀っているという旧極樂寺のご本尊は阿弥陀さん。

かつては「座っていたはずだ」と云う。

で、あれば、どこに行ってしまったのだろうか。

(H29. 1. 6 EOS40D撮影)

座祭りの場にもなるし、村の会所でもあるその施設は旧極樂寺跡である。

1月の6日にオコナイと呼ばれる正月初めの初祈祷にランジョーされると聞いていた。

一般的なランジョーはごー杖と呼ばれるウルシの木を寺の縁に叩く作法があるが、大字大西ではその作法は廃れて、僧侶が読経中にオリンを打つ、そのものがランジョーになったと云っていた。

作法はある意味、特殊になったわけだが、初祈祷であることには違いない。

この日のオコナイに参集されたのは区長や檀家総代の人たち。

時間ともなれば隣村になる大字春日の不動院住職がやってくる。

その時間を待っていた会所の屋外。

不思議な景観がある。

会所の窓側下になにがある。

よくよく見れば松である。

違いがある2本の松。

右はオン(雄)松で左はメン(雌)松だ。

旧極樂寺跡会所の元日は扉を閉めていたのだろうか。

聞こうと思った男性はおもむろに動いた。

門松と思われる、その場に移動した。

そこに挿していた松を抜いた。

抜いたのは二本ともだ。

それはどうされるのか。

後ろからついていけば会所へ、である。

松を抜いた男性は屋外に咲いていた椿の花を摘んだ。

紅白それぞれの花が咲いている椿も持ちこんで花瓶に立てた。

花瓶を置いていた場所は床の間の前に組んだ祭壇である。

祭壇は座でも利用されていた長机である。

左側に白花の椿。右が赤色の椿の花瓶に抜いた松も立てた。

仏式の花立てに神式の門松を立てた。

村の人らの話しによれば三段の松を伐って立てた門松の先端部分を正月迎えた三が日を過ぎたら、それを伐って、旧極樂寺跡会所に立てるということだった。

珍しい正月飾りの形態に驚くばかりだ。

祭壇に門松を調えたところで不動院住職が到着された。

早速、始められた祈祷札の墨書。

大字大西の『大西修正㑹牛玉ノ書帳』に記されているごーさんの祈祷札の書き方通りの「牛玉 不動院 寶印」文字を墨書する。

寺名は大字大西の旧極樂寺でもなく大字春日の不動院である。

住職の話しによれば随分と前のことであるとお断りを申される。

その昔はわからないが、山添村大字大西のオコナイ作法が廃れたようである。

きっかけはわからないが、不動院が継いで大字大西の寺行事を務めてきたということである。

転記されていた『修正㑹牛玉ノ書帳』には「修正㑹一月五日廣代(ひろたい)云々・・」の文字があった。

3日後のことであるが、山添村の東の端に大字鵜山がある。

そこでもオコナイ行事を拝見させてもらったが、僧侶は登場されずに村の人たちだけで作法をされる。

そのときに拝見させてもらった資料がある。

その資料によれば、山添村の3カ大字で初祈祷とも呼ばれている修正会の日程がある。

1月5日は広代(ひろたい)で6日は大西。

10日が遅瀬である。

オコナイはその3カ大字であるが、涅槃会は大字上津がある。

彼岸会となれば鵜山、広瀬、吉田、広代、上津、菅生、春日、大西、葛尾にも出向かれる。

つまりは、不動院住職が山添村で兼務している大字はそれだけある、ということだ。

広代のオコナイは平成26年1月5日に取材させていただいた。

遅瀬は未だ取材ができていないが、米寿祝いを兼ねたオコナイ行事はハゼの木を用いると聞いている。

縁かどうか記憶にないが、ダンジョーという名の縁叩きをしていると聞いた。

ハゼの木にお札を挟んだごーさんは見たことがある。

平成22年10月10日の神社行事に訪れた際にそれがあったと認識している。

墨書したごーさん札はご祈祷される。

祭壇のローソクに火を点けて始まった初祈祷のオコナイ。

重箱に詰めたお節料理を供えて線香も火を点ける。

この段階では朱肉をつけない宝印は押さない。

ごーさん札の前に置いてあるだけだ。

大西に迎えたお正月の挨拶を述べた住職はこれより初祈祷の法会を行う。

はじめにお清めの作法。

次に仏さんを詠みあげる諸仏勧請。

その次は全国津々浦々の神さんを詠みあげる神名帳詠み、である。

そして、花餅(けひょう)帳に沿って寄贈者の村人名も詠みあげて般若心経に移った。

ちなみに、花餅(けひょう)帳に記載された名前は家族のうちでも男だけだそうだ。

それからしばらくしたら「ランジョ-」のご発声。

オリンを叩く。

それもリンリンリン・・打ちの連打である。

続いて、祭壇の角にあたる部分も叩く。

それもカタカタカタ打ち・・の連打である。

叩くのは住職お一人。

この作法が大西のオコナイのランジョー作法。

他所では見られない作法である。

正月初めに行われる修正会のお勤めは、村人の健康を願い、村内安全を祈願する。

去年の罪を懺悔する。

広島の因島の僧(因島薬師寺)に教えを乞うた。

神さんも仏さんも拝むが、先祖さんを拝む。

先祖さんをずっと辿っていけば、神、仏に近づく。

神と仏の力を借りて命を繋いできた先祖さんを拝むということ。

先祖さんに感謝するとともに、拝むことによって村ともども子孫繁栄に繋がるということであるとお話しされる。

法会を済まされた住職は祈祷されたごーさん札に押印する。

押印は宝印。

水で溶いたベンガラを宝印に付ける。

朱のベンガラは山に出かけて採取したもの。

水は村の湧き水の若水である。

朱印は「牛玉」、「不動院」、「寶印」それぞれに押す。

朱のベンガラがべったり押されたから印の状態がわかり難いが、炎のような輪郭はよく見える。

朱印を押したごーさんの祈祷札は、これも山で採取してきたハゼウルシに挟む。

木肌を削って真っ白になったハゼウルシの木は年々少なくなってきたという。

どこへもっていくこともなく、旧極樂寺跡会所の床の間に立てて残している。

一番古いものから数えて5本目になるそうだが、今年はそのハゼウルシでなく「ウルシ」の木そのもの。

生のうちに木皮を剥いで作っておく。

翌年は再びハゼウルシ。

持ち回りで入れ替えをするという。

祈祷法会を終えて朱印押し。

ベンガラをべったり塗った宝印が動いた。

実際に動いているのは区長であるが、一人一人の席の前に立って額に押す。

べったり塗られた額の朱印はなかなかとれないものだ。

こうしてオコナイとも呼ばれる修正会お終えた人たちは座敷で直会。

初祈祷に供えた重箱を下げる。

小皿に取って箸で摘まむ。

重箱の蓋を開ければお節料理が見える。

甘く煮た黒豆に甘栗もある。

かつお節を降ったカズノコもあればゴマメもある。

供えたお神酒もいただく直会中に明日の大西の行事を聞く。

1月7日に行われる山の神がある。

時間帯は特に決まっていないが、早い人は今夜の零時の鐘がなったら出かけるそうだ。

持ってきた藁束を燃やす。

山の神のオソナエの形はクラタテを表現しているが、村では単にオソナエと呼んでいる。

山の神の地はジンスケの名がある屋敷跡。

大木のケヤキがある地。

急勾配の地に山の神を祀る土段は事前に調えておく。

オソナエをしてクリの木、或いはオツゲの木で作ったカギの木でカギヒキの作法をする。

そのカギの木にはモチ、或いは砂を詰め込んだ稲藁で作ったクラカケをぶら下げる。

他所であるがオツゲの木は、たしか、ウツギの木だったと記憶する。

山の神に奉る土段に山や農仕事に使う七つ道具を供える。

七つ道具は白い木肌を削った農具を象ったカマ、クワ、スキ、ナタ、ノコ、ヨキにクマデの七種。

すべてニスを塗っているそうだ。

やや太めの刀も作る。

それには五穀豊穣、家内安全の文字を墨書する。

これらを作る木材はホウの木。

イモギの名で呼ぶこともあるホウの木で伐り出す刀。

その形からケン(剣)の木と呼ぶ人もいるらしい。作る人は区長。

奉る人も区長。

かつては、というか、昨年までは、毎年に交替する区長が作って奉っていたが、この年から毎年作ることにはせずに、夕刻に引き上げて区長保管。

翌年に再び登場する使い回しに改正したという。

ところで住職が法会の席についた頭上に何かが見える。

村の人のお許しを得て、法会中も扉を開けていたその内側に安置されている仏像を拝見する。

床の間頭上の仏壇と云えばいいのか、わからないが、左側が行者坐像で、右側は毘沙門立像である。

暗がりで判断は難しいが、右隣の毘沙門立像は木造のようであるが、行者坐像は石造りのように見える。

それとは別に左端に大きな縦長の扉がある。

村の人たちがいうには、そこにはお大師さんを安置しているそうだ。

大西には念仏講がある。

その講中が寄進したお大師さんは四国八十八寺霊場の第45番・岩屋寺のお大師さんを祀っているという旧極樂寺のご本尊は阿弥陀さん。

かつては「座っていたはずだ」と云う。

で、あれば、どこに行ってしまったのだろうか。

(H29. 1. 6 EOS40D撮影)