奈良県内で行われている伝統行事の一つに年頭にあたって、その年の豊作を予祝するお田植え祭りがある。

牛面をつけた牛役に田主が所作をする農耕を表現する形がある。

その形に違いがあると知ったのは随分前のことである。

ネット調べに突如として登場したどなたかのブログ記事である。

場所は京都府の南部になる木津川市相楽清水。

その地に鎮座する相楽(さがなか)神社で行われる御田(おんだ)行事である。

昭和59年10月に発刊された京都府立山城郷土資料館編集する展示図録の『企画展―祈りと暮らし―』が手元にある。

地区の砂撒き行事を下見していた際に拝読した史料である。

京都府南部の神社で行われている“御田植祭”事例を掲載している。

一つは本日、立ち寄った相楽清水相楽(さがなか)神社行事である。

その他に木津川市吐師(はぜ)・大宮神社、木津川市山城町平尾・涌出宮(わきでのみや)、相楽郡精華町祝園(ほうその)・祝園神社をあげていた。

場所だけでも確かめたいと出かけた昨年末の平成28年12月30日。

たまたまお会いできて、行事のことを話してくれた人は、本日の午後に行われる御田(おんだ)の田主を務めるNさんだった。

Nさんは神社行事を務める宮守さん。

是非とも拝見したいと思うし出たら、どうぞ、であった。

明日香村上(かむら)の民家で行われる小正月の小豆粥御供巡拝を拝見してやってきた。

着いた時間帯は始まる直前。

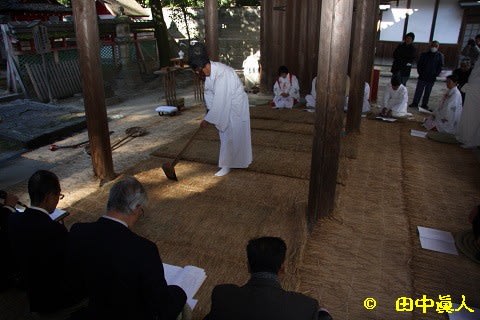

訪れた大勢の見物人は神社拝殿手前にある拝観仕切り板の冊を囲んで見ていた。

旧相楽村の「大里」、「曽根山」、「北之庄」。

それぞれの実行組合が奉納された献酒の御神酒がある。

斎主による神事があったのか、どうかわからないが、着いたときはすでに所作が始まっていた。

大慌てで撮影にとりかかるが、冊どころか拝観者に遮られて、あんばい撮れなかったことを云い訳にしておく。

相楽神社で祭祀される一連の正月年頭の宮座行事は京都府の無形民俗文化財に指定されている。

一連になる行事は1月14日の「豆焼」から始まって、翌日の15日は「粥占(かゆうら)」と「御田(おんだ)」がある。

その次は翌月の2月1日の「餅花まつり」。

そして旧暦正月十五日(※平成29年は2月11日)に行われる「水試(みずため)」である。

中世的な宮座祭祀の在り方がよく残されているということで昭和59年に府の文化財に指定された。

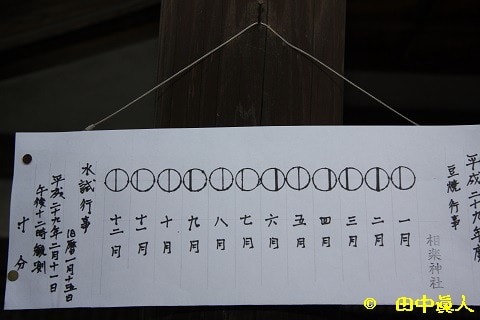

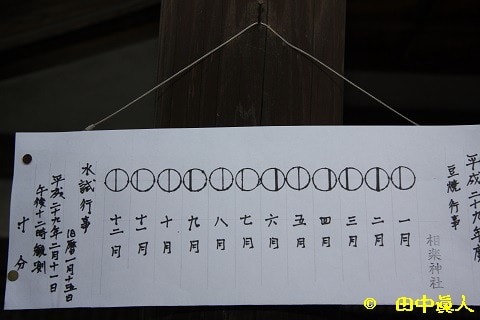

前日に行われた12カ月における「豆焼」の結果が張り出されていた。

「豆焼」については拝見していないが、平成19年7月に慶友社より著者印南敏秀氏が発刊した『京文化と生活技術―食・職・農と博物館―』に短文で紹介している。

「神社の注連縄を焼いた灰の上に瓦をのせて年越しのいり豆を12個並べて焼く。豆を焼いてできた筋目で、その年の毎月の雨量を占った」と、その手段を書いていた。

「水試」は平成29年2月11日に行われる旨、表示してある。

結果は当日に記される「寸」「分」である。

また、本日の午前中に行われた早稲(わせ)、中生(なかて)、晩稲(おくて)の三品種の「粥占(かゆうら)」の結果も発表されているが、これら占い結果を意識している拝観者は多くないように思えた。

拝観者の動きから想定するに、どちらかと云えば御田の所作だけを見たさに来られているように思えるのである。

三品種、それぞれの小豆粥の詰まり具合で判定する「粥占(かゆうら)」であるが、筆者が見る限りであるが、豊作のようだ。

相楽神社の判定基準はわからないが、優良までとはいかない良の判定ではないだろうか。

その件については付近を探してみたが、見つからなかった。

結果は農家の人、それぞれが見て判定するのだろうか。

ただ、『京文化と生活技術―食・職・農と博物館―』に掲載されている写真に、結果があった。

掲載写真では早稲が九分、中生は五分で、晩稲が三分だった。

写真はお米だけでなく綿が九分、大豆が七分、芋は三分、黍(きび)は八分で梨も八分だった。

写真は昭和59年度に豆焼した結果もあることから、当時は果物の梨までも占っていたことがわかる資料でもある。

奈良県内で行われている「粥占(かゆうら)」行事は3カ所。

奈良市石木町・登弥神社の筒粥祭に大和郡山市矢田町・矢田坐久志玉比古神社の筒粥占祭、天理市新泉町・大和神社の粥占である。

大和神社の粥占は秘儀につき一般拝見は認められていない。

石木町・登弥神社の筒粥祭は神事を終えて作物ごとの吉凶を拝殿に貼り出す。

その結果を見に来るのは近くの農家さんだ。

一方、矢田坐久志玉比古神社の筒粥占祭の結果は神社内に貼り出すことなく、後日に行われる南矢田地区の御日待講祭の際に秘儀とされる12カ月の降水量を予祝する「水試」結果とともに披露される。

日待ち行事に集まるのは氏子の清水垣内と垣内の人たち。

大半が農家の人である。

なお、「豆焼」行事は奈良県内で唯一。

宇陀市大宇陀野依・白山神社で行われる豆占いである。

これもまた12カ月における降水量の予祝である。

粥占も豆焼(豆占)も豊作を予祝する行事であるが、御田祭行事のように多くはない。

極めて限定的な地域でされているのだ。

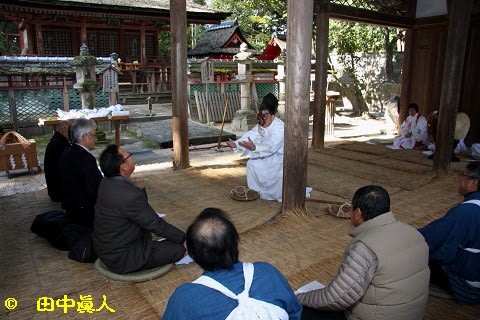

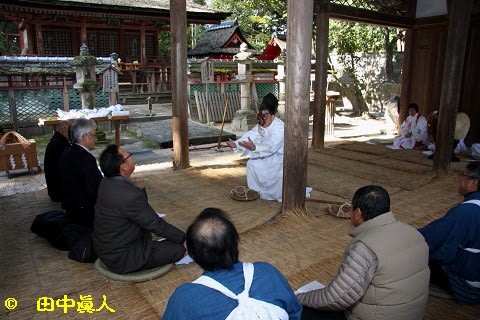

さて、相楽(さがなか)神社の御田(おんだ)行事である。

進行は『御田祭次第』に基づいて行われる。

進行役は「定刻になりましたので、ただいまより相楽神社八幡宮の御田祭神事を執り行います。この神事は昭和59年に京都府指定の無形民俗文化財になっています」と始まりの詞を伝える。

一連の所作に登場する役は田主(宮守)の「太夫」に田植え役の早乙女(ソノイチの名で呼ばれる巫女、氏子)。

囃し手の地謡に音頭取りの太鼓打ちが並ぶ。

御田の所作は①鍬初め(くわぞめ)から始まって、②鋤初め(すきぞめ)、③野もち肥、④厩の肥、⑤苗代締め、⑥畦こね畦塗り、⑦煙草一服の休憩、⑧種蒔き、⑨春田打ち、⑩田植え、⑪神酒授与に⑫謡いの高砂で終える。

種蒔きの所作は巫女、氏子が務めるが、所作のほとんどは太夫である。

目出度い詞で述べる口上に所作をする姿はまるで独り舞台のようにも思える。

所作ごとに謡われる囃し手の地謡は古風な田植え唄。

これらは神事であるが、御田の途中で軽口やかけ声もかかる。

滑稽な一面も見せる御田の所作に魅了されるのである。

御田所作の諸道具がある。

木製のヒラグワにオーコで担ぐ苗籠もあれば曲げのある棒もある。

到着したころはすでに始まっていた。

初めに所作されたのは牛耕のようだ。

曲げの棒は耕牛に見立てた道具である。

紅白仕立ての綱で牛を操っていたと思われるが、拝見していないので何ともいえないが、どうやら2番の所作の鋤初め(すきぞめ)に登場した模様だ。

牛耕の場合に用いられる農具にカラスキがある。

その所作が鋤初めである。

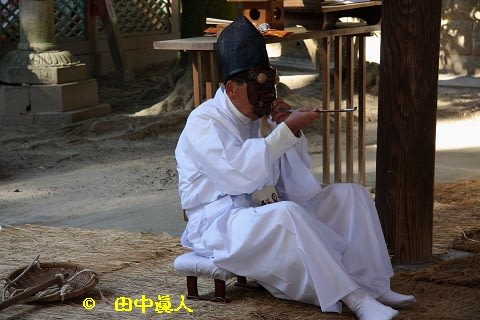

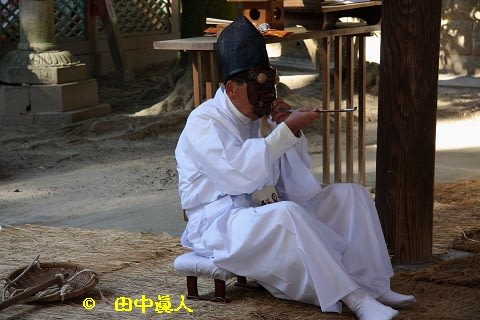

もう一つ重要な道具、というか面である。

翁の面は尉(じょう)(※肉色尉)。

太夫が面を被って登場する。

太鼓が打たれて烏帽子を被った太夫が神殿に進み出て述べる祝詞口上は「世の中よければ ほなかのじょ(穂中の尉)へ参りて候」である。

そして始まった最初の所作は「鍬初め」。

「日も良う候程に鍬初めを せばやと思い候」。

「ひと鍬打ち候らえば ふるさき(古崎)のカカ(香)、はっとして候」。

「ふた鍬打ち候らえば、こわひのカカ、、はっとして候」。

「み鍬打ち候らえば、西の国、古米、早米、絹糸、綿、染物迄此の所へ すっぱと打ち寄せて候」。

田を耕す所作に使われたヒラグワに奉納記念に記した墨書文字は「奉納 栗本幸次郎 昭和四十二年一月吉日」とあることから、当時に務められた宮守さんが寄進されたと思われる。

2番に鋤初め(すきぞめ)。(※カラスキの断片的道具を用いる)

「日も良う候程に鋤初めを せばやと思い候」。

3番は野もち肥(こえ)。

四方を順に、四荷(しか)持つ。

そして、即興に、四方の土持ちをする。

4番は厩(うまや)の肥(こえ)。

四方を順に、四荷(しか)持つ。

そして、即興に、四方へ肥を撒く。

このシーンは太夫が観客(この場合は進行役)に向かって肥えを撒いたのであろう。

「臭いなぁ」と云いながらのけ反って避けたのかどうか、わからないがどっと笑いがでた。

引き続いて四荷(しか)を担いで四方を廻ったのだろうか。

5番は苗代を締める。

口上詞章は「苗代を しめばやと思い候」。

6番は畦こねに畦塗り。

太夫は「畦こね、畦塗りを せばやと思い候」を口上されて所作をする。

畦捏ね、畦塗りは田んぼ四方に亘ってまんべんなく作業する。

本チャンの仕事をしている人ならわかるが、労力の要る作業である。

長丁場するには無理がある。

ときおり休憩もとりたくなる。

そんなわけの身体休めの休憩であるが、演技として所作される煙草一服である。

農作業の一服姿も、面白おかしくウケ狙いも即興で考えた世間話で間をとる。

数えて7番目になる台詞に参列する氏子たちが軽口やかけ声をかけるほどにどっと笑いがでる。

8番は種蒔き。

左手に籾種を入れた枡をもった太夫は「日も良う候程に苗代を見回うて、水を入れ、種を蒔かばやと思い候」。

その台詞とともに発声される「一粒やう万歳 まちに万石、せまちに千石、南無八幡大菩薩、南無八幡大菩薩」(※節)。

そして、種蒔する際に、まずは正面に向かって「蒔こよ、蒔こよと福の種を蒔こよ」(※節)を繰り返し唄う。

次は北向きに「近江の国を通れば、賀茂の長者のとう(問う)みこす。葺合(ふきあい)に行き違い、浄土はどこへぞ、相楽の御荘(みしょ)へ」(※節)。

続けて太夫は「福の種を蒔きに参(ま)かるなりと申せば、吾も具してましませ。易き程の事とて、かいぐ(介具)して参りたり」(※詞)。

続けて「蒔こよ、蒔こよと服の種を蒔こよ」(※節)を繰り返す際に籾種を撒き散らす。

太夫は右手にもった扇を、その方角に差し向けて、次の東に向けて「陸奥の国を通れば、とう丸長者のとうみこす。葺合に行き逢い、浄土はどこへぞ、相楽の御荘(みしょ)へ」(※節)。

太夫は「福の種を蒔きに参かるなりと申せば、吾も具してましませ。易き程の事とて、かいぐ(介具)して参りたり」(※詞)。

続けて「蒔こよ、蒔こよと服の種を蒔こよ」(※節)を繰り返す。

次は南に向いて「大和の国を通れば、市もり長者のとうみこす。葺合に行き逢い、浄土はどこへぞ、相楽の御荘(みしょ)へ」(※節)。

太夫は「福の種を蒔きに参かるなりと申せば、吾も具してましませ。易き程の事とて、かいぐ(介具)して参りたり」(※詞)。

続けて「蒔こよ、蒔こよと服の種を蒔こよ」(※節)を繰り返す。

次は西に向いて「河内の国を通れば、みの丸長者のとうみこす。葺合に行き逢い、浄土はどこへぞ、相楽の御荘(みしょ)へ」(※節)。

太夫は「福の種を蒔きに参かるなりと申せば、吾も具してましませ。易き程の事とて、かいぐ(介具)して参りたり」(※詞)。

続けて「蒔こよ、蒔こよと服の種を蒔こよ」(※節)を繰り返す。

太夫は続けて「万石の種を時の間に蒔いて候」。

9番、春田打ち。

再びヒラクワを手にして登場する太夫は「日も良う候程に 春田を打たばやと思い候」。

「打つ出の小槌に 春鍬がそよの」(※節)を繰り返す。

「北代(きただい)も千町も、打つ出の小槌に 春鍬がそよの」(※節)を繰り返す。

「東代(ひがしんだい)も千町も、打つ出の小槌に 春鍬がそよの」(※節)を繰り返す。

「南代(みなみんだい)も千町も、打つ出の小槌に 春鍬がそよの」(※節)を繰り返す。

「西代(にしんだい)も千町も、打つ出の小槌に 春鍬がそよの」(※節)を繰り返す。

太夫は「合わせれば四千町、四千町の田をば、時の間に打ったりとー」。

「打つ出の小槌に 春鍬がそよの」(※節)を繰り返す。

太夫は「萬町の田をば、時の間に打ったりとー」。

10番、田植え。

台の案に乗せているのは氏子に配られる松苗の松と竹に挟んだごーさん札だ。

ごーさん札があるということは、かつて神宮寺があった証拠である。

江戸時代は八幡宮と称されてきた相楽神社に神宮寺と想定される真言宗派の不動寺があったそうだ。

不動寺は文化元年(1804)に無住となり、その後の廃仏毀釈令がでた明治時代に廃寺となり撤去された。

当時、建っていた場所は南の仮宮の南側のようだ。

江戸時代、旧相楽村に宮座があったことから僧侶と村神主による神仏混合の行事を継承してきたのだろうが、いつしか途絶えたと考えられる。

奈良県内の行事においても、僧侶と村神主による神仏混合の行事を今尚継承されている事例は多い。

ここ相楽神社にも古事を示す何かが見つかれば、と思ってしまうのであるが・・・。

太夫は「日も良う候程に 苗代を見回うて 田植えをせばやと思い候」。

続いて「早乙女(さおとめ)たち 拵え(こしらえ)候えぇー」。

その詞をもって早乙女3人が登場する。

早乙女は正面を向けば、お尻は拝観仕切り板の冊側になる。

後へ、後ろへと後ずさりしながら、模擬苗を植える所作をする。

その際に太夫が謡う詞章は「若苗とるとよ、女子(おなご)の手早や、」。

引き続いて地謡は「とる手もゆくや、左手(ゆんで)もゆくや」。

太夫の「苗代の隅々に何故に立てるぞや、」に続いて地謡は「栴檀(せんだん)の木かや、松、柳かや」。

太夫の「苗代の隅々の水は鏡(かんがみ)かんな、」に続いて地謡は「かんがみかんな、思い人の影を見や、水はかんがみかんな、かんがみかんな」。

長めの松苗は植える所作を繰り返しながら後ずさりする。

奈良県内の事例では一束ごと田植えの所作をするごとに田んぼに見立てた処に置いていくのが多いが、相楽神社では田植えされた痕跡は残らない。

太夫の「西の三反、田の代かく、しろうま(白馬)のそばへ寄るは如何に、」に続いて地謡は「とれかし口、又やはら、しなやかに」。

太夫の「おおくの白石の 燕(つばくろ)の巣くうたる 今年の稲は、」に続いて地謡は「稲 三把に米(よね)八石」。

興味を持つのは早乙女が被っている竹を垂らしたかとのような造りの日除け笠である。

太夫の「京から下るなる、福まん、この稲を此の処にや、」に続いて地謡は「此の処にや、つくりにしようとてや、」。

太夫の「京から下るなる、ふしくろの稲は、」に続いて地謡は「稲 七把に八升ついて、やはに九升(ここのます)」。

太夫の「せぞの せぞの 千載(せんざい)なる、なふらきの藤の花、誰に賜(たも)うとてや、」に続いて地謡は「我らに賜うとてや、男、つきを問うて」。

太夫の「うえ、うえ、早乙女(そうとめ) 笠買うて着せうぞ、」に続いて地謡は「やうら、嬉しや、しってんや、昼は着せようぞ、夜は抱いて寝よぞ」。

太夫の「ひぐらし とりとよ、笠の上を回るか、」に続いて地謡は「植えとて回るか、上がれとうて回るか」。

そして、地謡の「追い苗やー 追い苗やー」の声に合わせて、模擬苗の追苗をする。

田植え仕舞いに太夫は「田を作らば、門田にもようありや、あたらさびらき(早苗植え初め)、たびら(野草花)咲いたり、」に続いて地謡の「ありやとんど」をもって御田のすべての所作を終える。

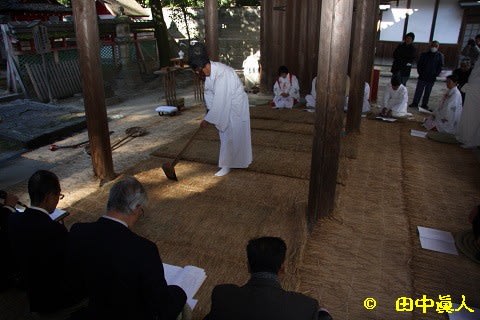

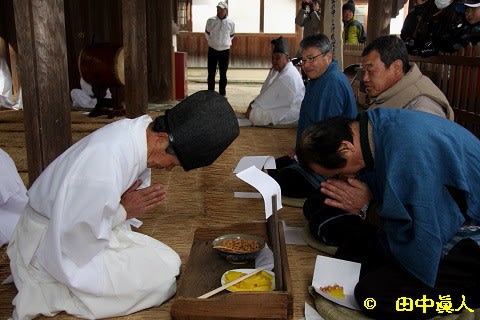

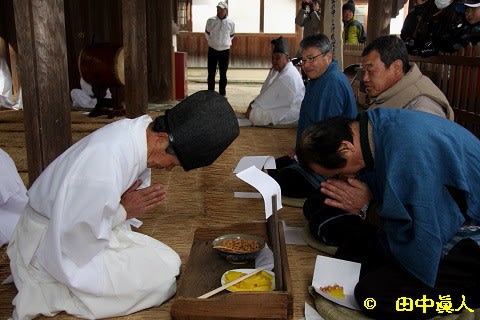

続いて、11番、神酒授与。

進行役の合図に御神酒授与が始まる。

上座から順に一人ずつカワラケに注ぐお神酒。

合わせてお酒の肴の黄色いコウコに煮豆も配膳されるが、盛るのはお皿替わりの半紙に、である。

盛ってもらったら授与してもらった人も給仕もお互いが、豊作を願って手を合わせていた。

御神酒授与の最中に流される目出度い曲の「高砂」がある。

授与の儀が一巡して、すべての人たちがお酒に肴をいただいたら謡曲を止めて終える。

一同は本殿に向かって2礼、2拍手、1礼をされたら進行役は「これをもちまして、相楽神社八幡宮の御田祭の神事を無事終了いたしました。みなさま、お寒い中、ご協力賜りありがとうございました。お気をつけて折帰りください」とアナウンスされて、拝観者は解散した。

御供下げしているのも見やずに、一般の拝観者は帰ってしまったが、旧相楽村の「大里」、「曽根山」、「北之庄」の氏子は御田祭に供えられた御供を村代表の人から貰い受ける。

3種の御供はありがたくも行事を取材させてもらった私どもにもくださる。

大きなごーさんの朱印が三つも押されたお札。

文字は特にない。

このお札は割った竹に挟みこんでいた。

もう一つは御田の所作、つまりは田植え所作にも用いられた松苗である。

もう一つは数粒の籾だねを納めてある相楽神社の御供である。

(H29. 1.15 EOS40D撮影)

牛面をつけた牛役に田主が所作をする農耕を表現する形がある。

その形に違いがあると知ったのは随分前のことである。

ネット調べに突如として登場したどなたかのブログ記事である。

場所は京都府の南部になる木津川市相楽清水。

その地に鎮座する相楽(さがなか)神社で行われる御田(おんだ)行事である。

昭和59年10月に発刊された京都府立山城郷土資料館編集する展示図録の『企画展―祈りと暮らし―』が手元にある。

地区の砂撒き行事を下見していた際に拝読した史料である。

京都府南部の神社で行われている“御田植祭”事例を掲載している。

一つは本日、立ち寄った相楽清水相楽(さがなか)神社行事である。

その他に木津川市吐師(はぜ)・大宮神社、木津川市山城町平尾・涌出宮(わきでのみや)、相楽郡精華町祝園(ほうその)・祝園神社をあげていた。

場所だけでも確かめたいと出かけた昨年末の平成28年12月30日。

たまたまお会いできて、行事のことを話してくれた人は、本日の午後に行われる御田(おんだ)の田主を務めるNさんだった。

Nさんは神社行事を務める宮守さん。

是非とも拝見したいと思うし出たら、どうぞ、であった。

明日香村上(かむら)の民家で行われる小正月の小豆粥御供巡拝を拝見してやってきた。

着いた時間帯は始まる直前。

訪れた大勢の見物人は神社拝殿手前にある拝観仕切り板の冊を囲んで見ていた。

旧相楽村の「大里」、「曽根山」、「北之庄」。

それぞれの実行組合が奉納された献酒の御神酒がある。

斎主による神事があったのか、どうかわからないが、着いたときはすでに所作が始まっていた。

大慌てで撮影にとりかかるが、冊どころか拝観者に遮られて、あんばい撮れなかったことを云い訳にしておく。

相楽神社で祭祀される一連の正月年頭の宮座行事は京都府の無形民俗文化財に指定されている。

一連になる行事は1月14日の「豆焼」から始まって、翌日の15日は「粥占(かゆうら)」と「御田(おんだ)」がある。

その次は翌月の2月1日の「餅花まつり」。

そして旧暦正月十五日(※平成29年は2月11日)に行われる「水試(みずため)」である。

中世的な宮座祭祀の在り方がよく残されているということで昭和59年に府の文化財に指定された。

前日に行われた12カ月における「豆焼」の結果が張り出されていた。

「豆焼」については拝見していないが、平成19年7月に慶友社より著者印南敏秀氏が発刊した『京文化と生活技術―食・職・農と博物館―』に短文で紹介している。

「神社の注連縄を焼いた灰の上に瓦をのせて年越しのいり豆を12個並べて焼く。豆を焼いてできた筋目で、その年の毎月の雨量を占った」と、その手段を書いていた。

「水試」は平成29年2月11日に行われる旨、表示してある。

結果は当日に記される「寸」「分」である。

また、本日の午前中に行われた早稲(わせ)、中生(なかて)、晩稲(おくて)の三品種の「粥占(かゆうら)」の結果も発表されているが、これら占い結果を意識している拝観者は多くないように思えた。

拝観者の動きから想定するに、どちらかと云えば御田の所作だけを見たさに来られているように思えるのである。

三品種、それぞれの小豆粥の詰まり具合で判定する「粥占(かゆうら)」であるが、筆者が見る限りであるが、豊作のようだ。

相楽神社の判定基準はわからないが、優良までとはいかない良の判定ではないだろうか。

その件については付近を探してみたが、見つからなかった。

結果は農家の人、それぞれが見て判定するのだろうか。

ただ、『京文化と生活技術―食・職・農と博物館―』に掲載されている写真に、結果があった。

掲載写真では早稲が九分、中生は五分で、晩稲が三分だった。

写真はお米だけでなく綿が九分、大豆が七分、芋は三分、黍(きび)は八分で梨も八分だった。

写真は昭和59年度に豆焼した結果もあることから、当時は果物の梨までも占っていたことがわかる資料でもある。

奈良県内で行われている「粥占(かゆうら)」行事は3カ所。

奈良市石木町・登弥神社の筒粥祭に大和郡山市矢田町・矢田坐久志玉比古神社の筒粥占祭、天理市新泉町・大和神社の粥占である。

大和神社の粥占は秘儀につき一般拝見は認められていない。

石木町・登弥神社の筒粥祭は神事を終えて作物ごとの吉凶を拝殿に貼り出す。

その結果を見に来るのは近くの農家さんだ。

一方、矢田坐久志玉比古神社の筒粥占祭の結果は神社内に貼り出すことなく、後日に行われる南矢田地区の御日待講祭の際に秘儀とされる12カ月の降水量を予祝する「水試」結果とともに披露される。

日待ち行事に集まるのは氏子の清水垣内と垣内の人たち。

大半が農家の人である。

なお、「豆焼」行事は奈良県内で唯一。

宇陀市大宇陀野依・白山神社で行われる豆占いである。

これもまた12カ月における降水量の予祝である。

粥占も豆焼(豆占)も豊作を予祝する行事であるが、御田祭行事のように多くはない。

極めて限定的な地域でされているのだ。

さて、相楽(さがなか)神社の御田(おんだ)行事である。

進行は『御田祭次第』に基づいて行われる。

進行役は「定刻になりましたので、ただいまより相楽神社八幡宮の御田祭神事を執り行います。この神事は昭和59年に京都府指定の無形民俗文化財になっています」と始まりの詞を伝える。

一連の所作に登場する役は田主(宮守)の「太夫」に田植え役の早乙女(ソノイチの名で呼ばれる巫女、氏子)。

囃し手の地謡に音頭取りの太鼓打ちが並ぶ。

御田の所作は①鍬初め(くわぞめ)から始まって、②鋤初め(すきぞめ)、③野もち肥、④厩の肥、⑤苗代締め、⑥畦こね畦塗り、⑦煙草一服の休憩、⑧種蒔き、⑨春田打ち、⑩田植え、⑪神酒授与に⑫謡いの高砂で終える。

種蒔きの所作は巫女、氏子が務めるが、所作のほとんどは太夫である。

目出度い詞で述べる口上に所作をする姿はまるで独り舞台のようにも思える。

所作ごとに謡われる囃し手の地謡は古風な田植え唄。

これらは神事であるが、御田の途中で軽口やかけ声もかかる。

滑稽な一面も見せる御田の所作に魅了されるのである。

御田所作の諸道具がある。

木製のヒラグワにオーコで担ぐ苗籠もあれば曲げのある棒もある。

到着したころはすでに始まっていた。

初めに所作されたのは牛耕のようだ。

曲げの棒は耕牛に見立てた道具である。

紅白仕立ての綱で牛を操っていたと思われるが、拝見していないので何ともいえないが、どうやら2番の所作の鋤初め(すきぞめ)に登場した模様だ。

牛耕の場合に用いられる農具にカラスキがある。

その所作が鋤初めである。

もう一つ重要な道具、というか面である。

翁の面は尉(じょう)(※肉色尉)。

太夫が面を被って登場する。

太鼓が打たれて烏帽子を被った太夫が神殿に進み出て述べる祝詞口上は「世の中よければ ほなかのじょ(穂中の尉)へ参りて候」である。

そして始まった最初の所作は「鍬初め」。

「日も良う候程に鍬初めを せばやと思い候」。

「ひと鍬打ち候らえば ふるさき(古崎)のカカ(香)、はっとして候」。

「ふた鍬打ち候らえば、こわひのカカ、、はっとして候」。

「み鍬打ち候らえば、西の国、古米、早米、絹糸、綿、染物迄此の所へ すっぱと打ち寄せて候」。

田を耕す所作に使われたヒラグワに奉納記念に記した墨書文字は「奉納 栗本幸次郎 昭和四十二年一月吉日」とあることから、当時に務められた宮守さんが寄進されたと思われる。

2番に鋤初め(すきぞめ)。(※カラスキの断片的道具を用いる)

「日も良う候程に鋤初めを せばやと思い候」。

3番は野もち肥(こえ)。

四方を順に、四荷(しか)持つ。

そして、即興に、四方の土持ちをする。

4番は厩(うまや)の肥(こえ)。

四方を順に、四荷(しか)持つ。

そして、即興に、四方へ肥を撒く。

このシーンは太夫が観客(この場合は進行役)に向かって肥えを撒いたのであろう。

「臭いなぁ」と云いながらのけ反って避けたのかどうか、わからないがどっと笑いがでた。

引き続いて四荷(しか)を担いで四方を廻ったのだろうか。

5番は苗代を締める。

口上詞章は「苗代を しめばやと思い候」。

6番は畦こねに畦塗り。

太夫は「畦こね、畦塗りを せばやと思い候」を口上されて所作をする。

畦捏ね、畦塗りは田んぼ四方に亘ってまんべんなく作業する。

本チャンの仕事をしている人ならわかるが、労力の要る作業である。

長丁場するには無理がある。

ときおり休憩もとりたくなる。

そんなわけの身体休めの休憩であるが、演技として所作される煙草一服である。

農作業の一服姿も、面白おかしくウケ狙いも即興で考えた世間話で間をとる。

数えて7番目になる台詞に参列する氏子たちが軽口やかけ声をかけるほどにどっと笑いがでる。

8番は種蒔き。

左手に籾種を入れた枡をもった太夫は「日も良う候程に苗代を見回うて、水を入れ、種を蒔かばやと思い候」。

その台詞とともに発声される「一粒やう万歳 まちに万石、せまちに千石、南無八幡大菩薩、南無八幡大菩薩」(※節)。

そして、種蒔する際に、まずは正面に向かって「蒔こよ、蒔こよと福の種を蒔こよ」(※節)を繰り返し唄う。

次は北向きに「近江の国を通れば、賀茂の長者のとう(問う)みこす。葺合(ふきあい)に行き違い、浄土はどこへぞ、相楽の御荘(みしょ)へ」(※節)。

続けて太夫は「福の種を蒔きに参(ま)かるなりと申せば、吾も具してましませ。易き程の事とて、かいぐ(介具)して参りたり」(※詞)。

続けて「蒔こよ、蒔こよと服の種を蒔こよ」(※節)を繰り返す際に籾種を撒き散らす。

太夫は右手にもった扇を、その方角に差し向けて、次の東に向けて「陸奥の国を通れば、とう丸長者のとうみこす。葺合に行き逢い、浄土はどこへぞ、相楽の御荘(みしょ)へ」(※節)。

太夫は「福の種を蒔きに参かるなりと申せば、吾も具してましませ。易き程の事とて、かいぐ(介具)して参りたり」(※詞)。

続けて「蒔こよ、蒔こよと服の種を蒔こよ」(※節)を繰り返す。

次は南に向いて「大和の国を通れば、市もり長者のとうみこす。葺合に行き逢い、浄土はどこへぞ、相楽の御荘(みしょ)へ」(※節)。

太夫は「福の種を蒔きに参かるなりと申せば、吾も具してましませ。易き程の事とて、かいぐ(介具)して参りたり」(※詞)。

続けて「蒔こよ、蒔こよと服の種を蒔こよ」(※節)を繰り返す。

次は西に向いて「河内の国を通れば、みの丸長者のとうみこす。葺合に行き逢い、浄土はどこへぞ、相楽の御荘(みしょ)へ」(※節)。

太夫は「福の種を蒔きに参かるなりと申せば、吾も具してましませ。易き程の事とて、かいぐ(介具)して参りたり」(※詞)。

続けて「蒔こよ、蒔こよと服の種を蒔こよ」(※節)を繰り返す。

太夫は続けて「万石の種を時の間に蒔いて候」。

9番、春田打ち。

再びヒラクワを手にして登場する太夫は「日も良う候程に 春田を打たばやと思い候」。

「打つ出の小槌に 春鍬がそよの」(※節)を繰り返す。

「北代(きただい)も千町も、打つ出の小槌に 春鍬がそよの」(※節)を繰り返す。

「東代(ひがしんだい)も千町も、打つ出の小槌に 春鍬がそよの」(※節)を繰り返す。

「南代(みなみんだい)も千町も、打つ出の小槌に 春鍬がそよの」(※節)を繰り返す。

「西代(にしんだい)も千町も、打つ出の小槌に 春鍬がそよの」(※節)を繰り返す。

太夫は「合わせれば四千町、四千町の田をば、時の間に打ったりとー」。

「打つ出の小槌に 春鍬がそよの」(※節)を繰り返す。

太夫は「萬町の田をば、時の間に打ったりとー」。

10番、田植え。

台の案に乗せているのは氏子に配られる松苗の松と竹に挟んだごーさん札だ。

ごーさん札があるということは、かつて神宮寺があった証拠である。

江戸時代は八幡宮と称されてきた相楽神社に神宮寺と想定される真言宗派の不動寺があったそうだ。

不動寺は文化元年(1804)に無住となり、その後の廃仏毀釈令がでた明治時代に廃寺となり撤去された。

当時、建っていた場所は南の仮宮の南側のようだ。

江戸時代、旧相楽村に宮座があったことから僧侶と村神主による神仏混合の行事を継承してきたのだろうが、いつしか途絶えたと考えられる。

奈良県内の行事においても、僧侶と村神主による神仏混合の行事を今尚継承されている事例は多い。

ここ相楽神社にも古事を示す何かが見つかれば、と思ってしまうのであるが・・・。

太夫は「日も良う候程に 苗代を見回うて 田植えをせばやと思い候」。

続いて「早乙女(さおとめ)たち 拵え(こしらえ)候えぇー」。

その詞をもって早乙女3人が登場する。

早乙女は正面を向けば、お尻は拝観仕切り板の冊側になる。

後へ、後ろへと後ずさりしながら、模擬苗を植える所作をする。

その際に太夫が謡う詞章は「若苗とるとよ、女子(おなご)の手早や、」。

引き続いて地謡は「とる手もゆくや、左手(ゆんで)もゆくや」。

太夫の「苗代の隅々に何故に立てるぞや、」に続いて地謡は「栴檀(せんだん)の木かや、松、柳かや」。

太夫の「苗代の隅々の水は鏡(かんがみ)かんな、」に続いて地謡は「かんがみかんな、思い人の影を見や、水はかんがみかんな、かんがみかんな」。

長めの松苗は植える所作を繰り返しながら後ずさりする。

奈良県内の事例では一束ごと田植えの所作をするごとに田んぼに見立てた処に置いていくのが多いが、相楽神社では田植えされた痕跡は残らない。

太夫の「西の三反、田の代かく、しろうま(白馬)のそばへ寄るは如何に、」に続いて地謡は「とれかし口、又やはら、しなやかに」。

太夫の「おおくの白石の 燕(つばくろ)の巣くうたる 今年の稲は、」に続いて地謡は「稲 三把に米(よね)八石」。

興味を持つのは早乙女が被っている竹を垂らしたかとのような造りの日除け笠である。

太夫の「京から下るなる、福まん、この稲を此の処にや、」に続いて地謡は「此の処にや、つくりにしようとてや、」。

太夫の「京から下るなる、ふしくろの稲は、」に続いて地謡は「稲 七把に八升ついて、やはに九升(ここのます)」。

太夫の「せぞの せぞの 千載(せんざい)なる、なふらきの藤の花、誰に賜(たも)うとてや、」に続いて地謡は「我らに賜うとてや、男、つきを問うて」。

太夫の「うえ、うえ、早乙女(そうとめ) 笠買うて着せうぞ、」に続いて地謡は「やうら、嬉しや、しってんや、昼は着せようぞ、夜は抱いて寝よぞ」。

太夫の「ひぐらし とりとよ、笠の上を回るか、」に続いて地謡は「植えとて回るか、上がれとうて回るか」。

そして、地謡の「追い苗やー 追い苗やー」の声に合わせて、模擬苗の追苗をする。

田植え仕舞いに太夫は「田を作らば、門田にもようありや、あたらさびらき(早苗植え初め)、たびら(野草花)咲いたり、」に続いて地謡の「ありやとんど」をもって御田のすべての所作を終える。

続いて、11番、神酒授与。

進行役の合図に御神酒授与が始まる。

上座から順に一人ずつカワラケに注ぐお神酒。

合わせてお酒の肴の黄色いコウコに煮豆も配膳されるが、盛るのはお皿替わりの半紙に、である。

盛ってもらったら授与してもらった人も給仕もお互いが、豊作を願って手を合わせていた。

御神酒授与の最中に流される目出度い曲の「高砂」がある。

授与の儀が一巡して、すべての人たちがお酒に肴をいただいたら謡曲を止めて終える。

一同は本殿に向かって2礼、2拍手、1礼をされたら進行役は「これをもちまして、相楽神社八幡宮の御田祭の神事を無事終了いたしました。みなさま、お寒い中、ご協力賜りありがとうございました。お気をつけて折帰りください」とアナウンスされて、拝観者は解散した。

御供下げしているのも見やずに、一般の拝観者は帰ってしまったが、旧相楽村の「大里」、「曽根山」、「北之庄」の氏子は御田祭に供えられた御供を村代表の人から貰い受ける。

3種の御供はありがたくも行事を取材させてもらった私どもにもくださる。

大きなごーさんの朱印が三つも押されたお札。

文字は特にない。

このお札は割った竹に挟みこんでいた。

もう一つは御田の所作、つまりは田植え所作にも用いられた松苗である。

もう一つは数粒の籾だねを納めてある相楽神社の御供である。

(H29. 1.15 EOS40D撮影)