御所市・池之内の畑地に見つけた屋根付き家型の藁積み。

奈良県内に、同型の藁積みを探してきた。

どこにでもありそうな雰囲気もあるが、なかなか見つかるもんでもない。

この屋根付きの家形に組んだ藁積みを気にしだしたのは、県立民俗博物館・学芸員から求められた藁干しの「ジンド」をご存じですか、の問い合わせがきっかけ。

平城京跡の発掘調査作業を記録していた一枚の写真。

その古い写真に映っていた稲田の開墾らしき映像について、一般市民から問い合わせがあった。

写真の映像を拝見できていない学芸員が、言葉で説明してくれた稲藁積み。

一般市民は、その藁積みは「ジンド」と呼んでいた。

たぶんに、農家さんであったろうと推測するが、なんせ実物も見ていない学芸員。

民俗のあれこれをとらえてきた私にご存じでしょうか、とクエッション。

もしか、とすれば、大和郡山市内の一部、田園地の地域にあったアレではないだろうか。

学芸課長の話によれば、大阪の河内から生駒。

奈良市から大和郡山市に見られたジンドと呼ぶ藁積み。

名称は「箱ジンド」とも、いうらしい。

ネット検索では、ひっかからない「箱ジンド」キーワード。

ところが、数年後に引いた「藁積み ジンド」をキーにぐぐってみれば、写真家入江泰吉が遺した“薬師寺と藁の風景”の展示写真にあったようだ。

掲載記事は、毎日新聞。

撮影地は、奈良市六条町1丁目の集落から薬師寺を望んだ景観。

なんと、住まいする我が家か近距離にある地区。

尤も、とらえた映像は、金堂、西塔が復興される前の1955年(※昭和30年/そのころの私は4歳)の西ノ京の景観。写真に入江泰吉のキャプションがあったからこそ、判明したと考えられる「ジンド」。

一度、その映像を確かめたくなった。

「入江泰吉記念奈良市写真美術館」に開催される知人たちの各グループ写真展に出かける機会がある。

その際に、探したい入江泰吉がとらえた「昭和の思い出」を遺した写真集を求めてみよう。

話題は、県立民俗博物館・学芸課に戻そう。

それは、このような形ではないでしょうか、と略図絵を書いてお見せしたら、これです、という。

藁積みの形は屋根に藁を葺いたような家型の藁積み様式。

その後、何度か訪れてわかった地区は大和郡山市の池之内町、小南町、豊浦町、小泉町(東)、万願寺町、小林町(北)に田中町。

大和中央道沿い。

道路を挟む東・西に広がる地域。

奈良県の主な無花果生産地であり、無花果を栽培している畑地に敷く藁土の乾燥を防ぐ用途であった。

生産地は、他に明日香村とか下市町もあるが、藁積みタイプはみない。

平成30年(2018)12月8日に聞いた一般市民の問い合わせから、「ジンド」名称を調べてきたが、未だ奈良市内にあったとされる同名のカタチは見つかっていない。

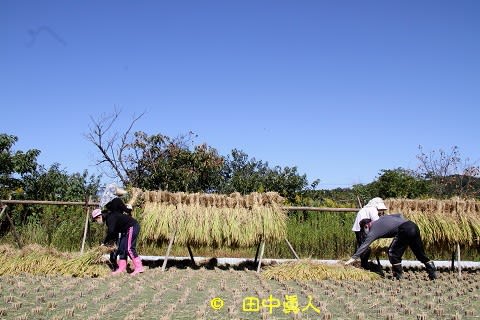

さて、今日の本題は、屋根付き家型藁積みを設置していた田主のUさん家族が稲刈りをする作業を拝見することにある。

U家の稲刈り作業は、朝の9時ころから正午時間になるようだ、と聞いていた。

そちらに着くのは、早くても午前10時半ころ。

そのころであれば、稲刈りから稲架け作業。

干す行為を主に見せていただきます、と伝えていた。

ここ池之内の集落はおよそ100戸。

北・南・中垣内他、垣内集落であるが、ハザカケをしているのは、U家含めて3軒。

かつては、もっと多くの農家さんがしてそうだが・・

稲の育成状態に例年とは異なる状況になるかもしれない。

そう思って作業される予定日の1週間前に電話を入れた。

「今年は、土曜日の9日に日曜の10日。前日の9日は、別にしている田の稲刈りやから10日に来てもらったらえー。ただ、露が降りたときは、稲は少しでも乾かさんとあかんから、そのときは午前10時からはじめる。子どもたちも手伝う稲刈りに、“ハデクミ”は、お昼前後になるから、午前11時に来てくれたらえーやろ」と伝えてくれた。

到着した時間は午前10時半。

稲刈りに稲架け作業は、あの小屋の近くしているから、と聞いていた。

たぶんこの小屋の向こう側。

車を停めて歩いていったそこに家族さんが作業中。

稲架けはかなりの数量である。

数列に並んだ稲架けは、終盤に近いのでは、と思った。

のこのこ近づきながら撮影していたら、そこはお隣さんです、と声が聞こえた。

そうなんだ。

手前の稲架けは、お隣さん。

その向こう側がU家です、と教えてもらって、一歩、二歩、足を進めた。

稲刈りは一条刈りの自動藁括り付きの小型バインダー。

この田のすべてを刈り取り、稲架けも終えた田だった。

その向こうにおられたのが、Uさんとその家族。

手前に見た一条刈りの自動藁括り付きの小型バインダーが刈り取った稲束を田にいっぱい広げていた。

逆方角の西にあたる山々は葛城山系。

右手が葛城山で左手が金剛山。

冬場に登った耐寒訓練。

大阪府立の東住吉工業高校に在学中は、必ずや登る積雪山の金剛山。

我が家は貧しく、アイゼンさえ買えなかった家の事情。

アイゼンなき生徒は、その代わりに草鞋、ではなく、運動靴に滑り止め。

荒縄をくくって大阪・千早口から登った。

衣服は工業高校そのものがわかる上下の作業服。

今と違って、寒い、冷たい耐寒訓練。

衣服は冬用でもない、普段は学校で旋盤や鋳物加工などの学習に着ていたオールシーズン用途の作業服。

防水、防寒なんてまったくない時代の作業服。

雪が解けて運動靴がぐちゅぐちゅ。

次の年度は、ゴム長靴に替えたが、衣服も荒縄も同じ。

昭和40年半ばの高校生の時代を思い出す。

そのことは、ともかく池之内の稲刈り作業にできる限り、写真を撮らせてもらう。

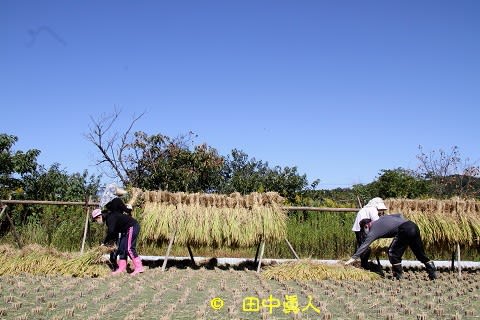

そうこうしているうちにはじまった稲架けの組み立て。

77歳だ、という田主のUさん。

三本の木材で組んだ「ウマ」。

長い竿の長さに合わせて組んでいく。

斜めに打ち込む脚は3本。

組んだ「ウマ」に、水平に一本の竿を据えていく。

打ち込む道具は、農の営みに欠かせない槌。

重さがあるから、振り上げては脚支柱を打ち込み。

こうして出来上がった稲架けの構造物を「カコ」と呼ぶ。

「カコ」の端っこは、3本脚。

そう、いわゆる三脚構造である。

長く伸ばして、竿を継ぎ足す脚は2本。

U家の稲作地は、300坪の一反の広さ。

作付けは、奈良では必ず言われる「ヒノヒカリ」。

圧倒的に多いヒノヒカリである。

休みの日に手伝ってくれる息子に娘家族。

孫も一緒に、みなが手伝うU家の稲刈り作業。

柿も色づく時季の稲刈りに家族総出で取り組んでいた。

東の端まで架けたハデカケ作業。

まだまだ架けなきゃならない束がいっぱい並べている。

ハデカケに、母親がしていた稲束は2;8割り。

割ってはかけ、次の束は8;2に割って交互に架けていく。

こうして架けていく、と荷重が安定し、隙間なく詰められるのだ。

地域や、人によってその割合は、それぞれ。

これまで、私がみてきた架ける割合は、3;7分けもあるし、4;6分けも。

とにかく、5;5分けの等分はない。

あれば、その行為は農家さんでなく、にわか農家であろう。

母親とともに作業する息子さん。

孫とともに作業する娘家族。

呼吸もぴったり合わせて架けていく。

その姿も撮っておきたい家族のカタチ。

ハデカケは10日間から2週間ほどの天日干し。

そうすれば、お米が甘くなると、どこも同じ。

農家さんが話してくれた天日干し効果を思いだす。

天日干しが終わればウスヒキ(※臼挽き/籾摺臼・木摺臼・土摺臼)。

籾取りから玄米に。

かつては池之内も牛耕だった。

牛から移り替わった耕運機。

大きな家が、耕運機を所有し、みなが集合するか、あふれた家は家にもっていって耕していた。

ハデカケに干した稲藁を欲しい人は、スイカとか、つる性の成りもの畑地栽培に敷いたり、藁が腐ったりしたら肥料にするし、籾は焼いて燻蒸し、土壌を改良する燻炭になる。

余すことなく再利用している農のSDGs。

隣の田もハデカケをしていたが、高齢化にともない土地は放置せざるを得なくなり、畑地に転化し。

桃とか蜜柑を植えていたが・・・

現在はシルバー人材に来てもらって雑草を刈り取り。

池之内の西にもハデカケしているから見ておくといい、と云われて車に乗り込んだ。

ちなみにこちら池之内では「カコ」と呼んでいる稲架けの木製構造物。

大淀町・大岩に住む知人のKさんは、池之内と同じように「カコ」と呼んでいた。

距離は離れているが、同町の馬佐に住んでいるHさんは、「私のとこでもそう呼んでました」と、伝えてくれた。

また、Kさんもご存じの高取町・丹生谷に住むNさんも同じように「カコ」と呼んでいた。

かつて取材した明日香村の上(かむら)在住のFさんが話していた「カコ」。

また、和歌山ではこれを「ナル」と呼んでいる、と娘さんが話してくれた。

和歌山在住の知人も、稲架掛け材の丸太を「ナル」と呼んでいた。

ところ代われば、名称も替わる事例である。

取材から、二日後の12日。

近畿農政局が発表した今年のコメ作柄は平年並みの見通しがたったという。

ただ、主食用の米は、新型コロナの影響などで在庫が膨らんでいるようだ。

また、昨年は、害虫のトビイロウンカによって大打撃を受けた地域も多かったが、収穫量は前年よりも27キロ増加であるが、現状は平年並みのようだ。

なお、本編のトップ画像は、稲刈り終えたU家の田に咲いていた花はサクラタデ。

タデ科の仲間のうち、私が思う最も可憐で美しい。

参加していた自然観察会に見た大和郡山・矢田山の山麓以来。

滅多に遭遇しない花だけに撮っておいた。

(R3.10.10 EOS7D 撮影)

奈良県内に、同型の藁積みを探してきた。

どこにでもありそうな雰囲気もあるが、なかなか見つかるもんでもない。

この屋根付きの家形に組んだ藁積みを気にしだしたのは、県立民俗博物館・学芸員から求められた藁干しの「ジンド」をご存じですか、の問い合わせがきっかけ。

平城京跡の発掘調査作業を記録していた一枚の写真。

その古い写真に映っていた稲田の開墾らしき映像について、一般市民から問い合わせがあった。

写真の映像を拝見できていない学芸員が、言葉で説明してくれた稲藁積み。

一般市民は、その藁積みは「ジンド」と呼んでいた。

たぶんに、農家さんであったろうと推測するが、なんせ実物も見ていない学芸員。

民俗のあれこれをとらえてきた私にご存じでしょうか、とクエッション。

もしか、とすれば、大和郡山市内の一部、田園地の地域にあったアレではないだろうか。

学芸課長の話によれば、大阪の河内から生駒。

奈良市から大和郡山市に見られたジンドと呼ぶ藁積み。

名称は「箱ジンド」とも、いうらしい。

ネット検索では、ひっかからない「箱ジンド」キーワード。

ところが、数年後に引いた「藁積み ジンド」をキーにぐぐってみれば、写真家入江泰吉が遺した“薬師寺と藁の風景”の展示写真にあったようだ。

掲載記事は、毎日新聞。

撮影地は、奈良市六条町1丁目の集落から薬師寺を望んだ景観。

なんと、住まいする我が家か近距離にある地区。

尤も、とらえた映像は、金堂、西塔が復興される前の1955年(※昭和30年/そのころの私は4歳)の西ノ京の景観。写真に入江泰吉のキャプションがあったからこそ、判明したと考えられる「ジンド」。

一度、その映像を確かめたくなった。

「入江泰吉記念奈良市写真美術館」に開催される知人たちの各グループ写真展に出かける機会がある。

その際に、探したい入江泰吉がとらえた「昭和の思い出」を遺した写真集を求めてみよう。

話題は、県立民俗博物館・学芸課に戻そう。

それは、このような形ではないでしょうか、と略図絵を書いてお見せしたら、これです、という。

藁積みの形は屋根に藁を葺いたような家型の藁積み様式。

その後、何度か訪れてわかった地区は大和郡山市の池之内町、小南町、豊浦町、小泉町(東)、万願寺町、小林町(北)に田中町。

大和中央道沿い。

道路を挟む東・西に広がる地域。

奈良県の主な無花果生産地であり、無花果を栽培している畑地に敷く藁土の乾燥を防ぐ用途であった。

生産地は、他に明日香村とか下市町もあるが、藁積みタイプはみない。

平成30年(2018)12月8日に聞いた一般市民の問い合わせから、「ジンド」名称を調べてきたが、未だ奈良市内にあったとされる同名のカタチは見つかっていない。

さて、今日の本題は、屋根付き家型藁積みを設置していた田主のUさん家族が稲刈りをする作業を拝見することにある。

U家の稲刈り作業は、朝の9時ころから正午時間になるようだ、と聞いていた。

そちらに着くのは、早くても午前10時半ころ。

そのころであれば、稲刈りから稲架け作業。

干す行為を主に見せていただきます、と伝えていた。

ここ池之内の集落はおよそ100戸。

北・南・中垣内他、垣内集落であるが、ハザカケをしているのは、U家含めて3軒。

かつては、もっと多くの農家さんがしてそうだが・・

稲の育成状態に例年とは異なる状況になるかもしれない。

そう思って作業される予定日の1週間前に電話を入れた。

「今年は、土曜日の9日に日曜の10日。前日の9日は、別にしている田の稲刈りやから10日に来てもらったらえー。ただ、露が降りたときは、稲は少しでも乾かさんとあかんから、そのときは午前10時からはじめる。子どもたちも手伝う稲刈りに、“ハデクミ”は、お昼前後になるから、午前11時に来てくれたらえーやろ」と伝えてくれた。

到着した時間は午前10時半。

稲刈りに稲架け作業は、あの小屋の近くしているから、と聞いていた。

たぶんこの小屋の向こう側。

車を停めて歩いていったそこに家族さんが作業中。

稲架けはかなりの数量である。

数列に並んだ稲架けは、終盤に近いのでは、と思った。

のこのこ近づきながら撮影していたら、そこはお隣さんです、と声が聞こえた。

そうなんだ。

手前の稲架けは、お隣さん。

その向こう側がU家です、と教えてもらって、一歩、二歩、足を進めた。

稲刈りは一条刈りの自動藁括り付きの小型バインダー。

この田のすべてを刈り取り、稲架けも終えた田だった。

その向こうにおられたのが、Uさんとその家族。

手前に見た一条刈りの自動藁括り付きの小型バインダーが刈り取った稲束を田にいっぱい広げていた。

逆方角の西にあたる山々は葛城山系。

右手が葛城山で左手が金剛山。

冬場に登った耐寒訓練。

大阪府立の東住吉工業高校に在学中は、必ずや登る積雪山の金剛山。

我が家は貧しく、アイゼンさえ買えなかった家の事情。

アイゼンなき生徒は、その代わりに草鞋、ではなく、運動靴に滑り止め。

荒縄をくくって大阪・千早口から登った。

衣服は工業高校そのものがわかる上下の作業服。

今と違って、寒い、冷たい耐寒訓練。

衣服は冬用でもない、普段は学校で旋盤や鋳物加工などの学習に着ていたオールシーズン用途の作業服。

防水、防寒なんてまったくない時代の作業服。

雪が解けて運動靴がぐちゅぐちゅ。

次の年度は、ゴム長靴に替えたが、衣服も荒縄も同じ。

昭和40年半ばの高校生の時代を思い出す。

そのことは、ともかく池之内の稲刈り作業にできる限り、写真を撮らせてもらう。

そうこうしているうちにはじまった稲架けの組み立て。

77歳だ、という田主のUさん。

三本の木材で組んだ「ウマ」。

長い竿の長さに合わせて組んでいく。

斜めに打ち込む脚は3本。

組んだ「ウマ」に、水平に一本の竿を据えていく。

打ち込む道具は、農の営みに欠かせない槌。

重さがあるから、振り上げては脚支柱を打ち込み。

こうして出来上がった稲架けの構造物を「カコ」と呼ぶ。

「カコ」の端っこは、3本脚。

そう、いわゆる三脚構造である。

長く伸ばして、竿を継ぎ足す脚は2本。

U家の稲作地は、300坪の一反の広さ。

作付けは、奈良では必ず言われる「ヒノヒカリ」。

圧倒的に多いヒノヒカリである。

休みの日に手伝ってくれる息子に娘家族。

孫も一緒に、みなが手伝うU家の稲刈り作業。

柿も色づく時季の稲刈りに家族総出で取り組んでいた。

東の端まで架けたハデカケ作業。

まだまだ架けなきゃならない束がいっぱい並べている。

ハデカケに、母親がしていた稲束は2;8割り。

割ってはかけ、次の束は8;2に割って交互に架けていく。

こうして架けていく、と荷重が安定し、隙間なく詰められるのだ。

地域や、人によってその割合は、それぞれ。

これまで、私がみてきた架ける割合は、3;7分けもあるし、4;6分けも。

とにかく、5;5分けの等分はない。

あれば、その行為は農家さんでなく、にわか農家であろう。

母親とともに作業する息子さん。

孫とともに作業する娘家族。

呼吸もぴったり合わせて架けていく。

その姿も撮っておきたい家族のカタチ。

ハデカケは10日間から2週間ほどの天日干し。

そうすれば、お米が甘くなると、どこも同じ。

農家さんが話してくれた天日干し効果を思いだす。

天日干しが終わればウスヒキ(※臼挽き/籾摺臼・木摺臼・土摺臼)。

籾取りから玄米に。

かつては池之内も牛耕だった。

牛から移り替わった耕運機。

大きな家が、耕運機を所有し、みなが集合するか、あふれた家は家にもっていって耕していた。

ハデカケに干した稲藁を欲しい人は、スイカとか、つる性の成りもの畑地栽培に敷いたり、藁が腐ったりしたら肥料にするし、籾は焼いて燻蒸し、土壌を改良する燻炭になる。

余すことなく再利用している農のSDGs。

隣の田もハデカケをしていたが、高齢化にともない土地は放置せざるを得なくなり、畑地に転化し。

桃とか蜜柑を植えていたが・・・

現在はシルバー人材に来てもらって雑草を刈り取り。

池之内の西にもハデカケしているから見ておくといい、と云われて車に乗り込んだ。

ちなみにこちら池之内では「カコ」と呼んでいる稲架けの木製構造物。

大淀町・大岩に住む知人のKさんは、池之内と同じように「カコ」と呼んでいた。

距離は離れているが、同町の馬佐に住んでいるHさんは、「私のとこでもそう呼んでました」と、伝えてくれた。

また、Kさんもご存じの高取町・丹生谷に住むNさんも同じように「カコ」と呼んでいた。

かつて取材した明日香村の上(かむら)在住のFさんが話していた「カコ」。

また、和歌山ではこれを「ナル」と呼んでいる、と娘さんが話してくれた。

和歌山在住の知人も、稲架掛け材の丸太を「ナル」と呼んでいた。

ところ代われば、名称も替わる事例である。

取材から、二日後の12日。

近畿農政局が発表した今年のコメ作柄は平年並みの見通しがたったという。

ただ、主食用の米は、新型コロナの影響などで在庫が膨らんでいるようだ。

また、昨年は、害虫のトビイロウンカによって大打撃を受けた地域も多かったが、収穫量は前年よりも27キロ増加であるが、現状は平年並みのようだ。

なお、本編のトップ画像は、稲刈り終えたU家の田に咲いていた花はサクラタデ。

タデ科の仲間のうち、私が思う最も可憐で美しい。

参加していた自然観察会に見た大和郡山・矢田山の山麓以来。

滅多に遭遇しない花だけに撮っておいた。

(R3.10.10 EOS7D 撮影)