酒飲みにはたまらないサイコーの一冊!

気の合う仲間と酒を酌み交わしながら交わす会話は、人生の華・・・とわたしは思っている。

お相手によって、話の内容がガラリと変わる。

司馬さんの対談もなかなか見事なものだが、このお二人の対談も、お見事。とくに開高健さんは、釣りと美食、酒をもとめて世界を渡りあるいた博覧強記の人。毒舌、猥談は名人芸の域に達している。

「へえ、そうか」と感心してみたり、うむむと唸って . . . 本文を読む

丸谷才一さんは小説家なんだろうか、それともエッセイスト? いやきっと批評家、あるいは英文学者なのだ。

・・・わたしは戸惑うけれど、要するにそういったすべてを兼ね備えたエンサイクロベディストなのだと、本書を読みおえたいまは、いってみたい衝動にかられる。

はじめは小説家&翻訳家として出発した。しかし、博覧強記でユーモリストで、しかも反骨精神の持ち主。こうなっては、出版界が放っておかない。

売 . . . 本文を読む

いやはやおもしろかった!!

5時間ばかりかかって、ほとんど一気読み(^^)/

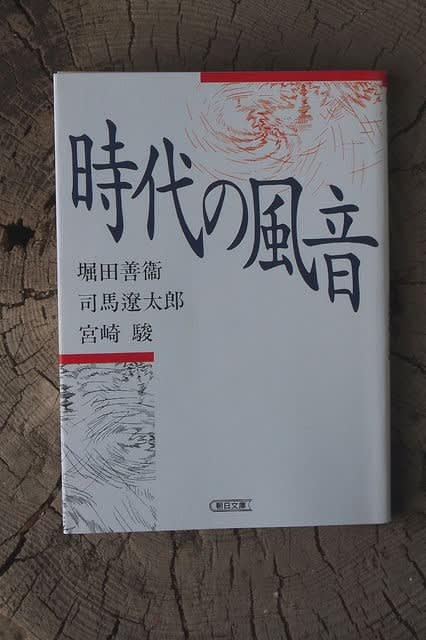

堀田善衛・司馬遼太郎・宮崎駿の鼎談集だけど、およそ60%は司馬さん、35%を堀田さん、5%を宮崎さんがしゃべっている。

初版は1992年。ここで司馬さんが宮崎さんに「こういう作品を作ってくれ」と注文をつけている。それが後年の「もののけ姫」へとつながっている。わたしはそう確信した♪

司馬さんはデビューしたころ幻想的 . . . 本文を読む

わたしは濫読者なので、いろいろな本を並行して読んでいる。

その中心に今月後半は司馬さんが座っている。

対談集を5冊読み、現在は陳舜臣さんとの連続対談「中国を考える」である。刊行されたのは1978年だが、いま読んでも非常におもしろい♪

スリリングな洞察力に満ちている。

司馬さんにとって、最高のペアといえるのが、この陳さん。日本というのが、1500余年に渡って中国の「周辺国家」として歩んできたこと . . . 本文を読む

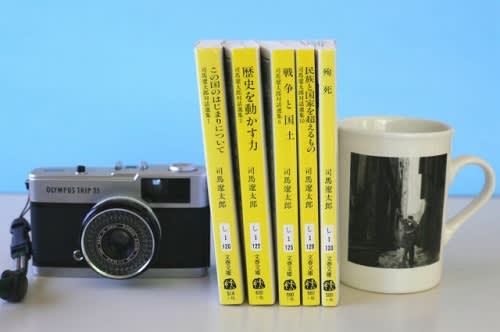

子規と漱石、漢詩の世界などをいっとき棚に上げて、この数週間、司馬遼太郎の対話選集と向き合ってきた。文春文庫から10冊に分かれて刊行されている。

1.「この国のはじまりについて」

2.「日本語の本質」

3.「歴史を動かす力」

4.「近代化の相克」

5.「日本文明のかたち」

6.「戦争と国土」

7.「人間について」

8.「宗教と日本人」

9.「アジアの中の日本」

10.「民族と歴史を超えるもの」

第 . . . 本文を読む

ぜ~んぶ、100円+税だった。

この時期のBOOK OFFは目がはなせない。年度末のため、転居や新たな旅立ちが多く、不要品として始末される本やその他の身の回り雑貨、衣類が出回る。

まあ、わたしは古着には、ほほんど関心はないけど(^^;)

あとで考えたら、持っているものもあった。

ちくま日本文学全集の旧版。

5~6冊買い残したが、このお値段なら買っておくべきだったかな(-_-)

近代文学マニアな . . . 本文を読む

トップにあげたのは、今日紀伊國屋書店で購入した、半藤一利さんの「日本国憲法の二○○日」(文春文庫)。

半藤さんの著作で最初に読んだのは、

「漱石先生ぞな、もし」であった。

http://blog.goo.ne.jp/nikonhp/e/6b261b861f8ba2d576ad6c533550b88c

2007年12月21日のこと。このときの評価は☆☆☆であり、あまり高い得点はつけていない。

そ . . . 本文を読む

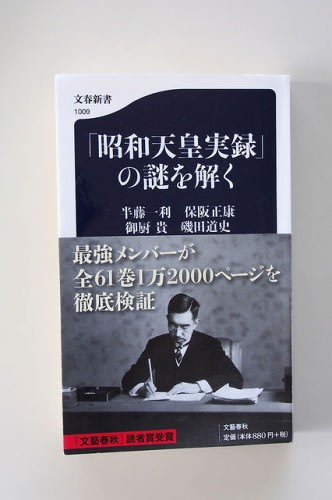

「昭和天皇実録」の刊行がはじまったのは、新聞で知り、ああ、いよいよ歴史の批判にさらされる、そういう時代に入ったかと、多少の関心持ったが、その膨大な量の本文を、わたしごときが読んでもはじまらない・・・と考えていた。

これは研究者や批評家、ジャーナリストが読むべき資料であって、素人には手に負えるはずはないという判断であった。

東京書籍は本書刊行にあたって、つぎのように書いている。

《『昭和天皇実録』は . . . 本文を読む

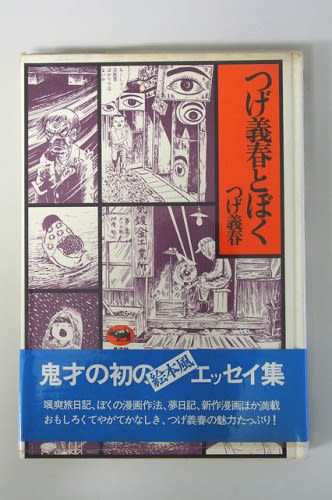

1977年に刊行された晶文社「つげ義春とぼく」を、昨日、思いがけず手に入れることができた!(^^)!

前橋市にある大閑堂という古書店で500円。

「これおもしろいよ。読むなら貸そうか?」友人のことばが、うっすらと記憶の底に沈んでいる。まだ東京でぐずぐずしていた時代だった。

なつかしさ全開(^-^)

新潮文庫に収録されていたが、残念ながらいまでは絶版のようである。

刊行時の価格は1600円。

「 . . . 本文を読む

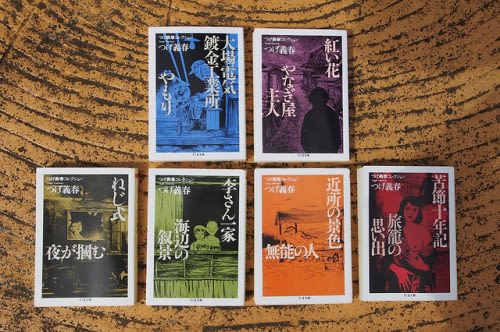

このあいだから、わたしはつげ義春さんの短編マンガに入り浸っている。

これまで食べた経験のない不思議な果実の食感と味わい、暗鬱な景色の輝き。絶望しているかと思うと、どっこい全然そんなことはない。

いまはトンネルの中にいるけれど、いつかそこを抜け出して、明るい世界へ到達しよう♪

そういう気概やブラックなユーモアがたっぷりつまっている。

つげさんは、いろいろなマンガを描いているから、その世界の特異な魅 . . . 本文を読む