★ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%A0%E7%97%85

ライム病

感染のサイクル

ライム病(Lyme disease、ライムボレリア症〈Lyme borreliosis〉)は、ノネズミやシカ、野鳥などを保菌動物とし、マダニ科マダニ属 Ixodes ricinus 群のマダニに媒介されるスピロヘータの一種、ボレリア Borrelia の感染によって引き起こされる人獣共通感染症の1つ。感染症法における四類感染症である。野生動物では感染しても発症しないが、人、犬、馬、牛では臨床症状を示す。名前の由来は、アメリカコネチカット州のライム(英語版)及びオールドライム(英語版)で1975年に最初に確認(記載は1977年)されたことにちなむ。

世界の流行地域

北アメリカやヨーロッパ、日本などで夏から初秋にかけ、樹木の多い地域に発生することが多い。日本では北海道や長野県、標高800 m 以上の山岳地域などで発生が見られる。アメリカ合衆国では北東部、特にニューヨーク州周辺で発症例が多く、全米の発症例のうち5分の1がニューヨークで発生しているため、「ニューヨークの風土病」とすら言われる[1]。

媒介者[編集]

媒介する Ixodes ricinus 群のマダニ (I. scapularis)

ライム病ボレリアを媒介する Ixodes ricinus 群のマダニは、北半球の温帯から亜寒帯に広く分布している。ユーラシア大陸では I. ricinus とシュルツェマダニ I. persulcatus が、北アメリカ大陸では I. scapularis と I. pacificus が Borrelia burgdorferi を消化管に保菌しており、媒介者として機能している。具体的には、病原体を保有するノネズミや鳥から吸血し、病原性を有したマダニにより媒介する。日本ではシュルツェマダニが媒介者となっているほか、ヤマトマダニから B. japonica が高確率で検出されているが、この種は病原性がないかきわめて微弱であると考えられている。シュルツェマダニは北方系で、日本では中部地方以北で密度が高く、北海道では平地の草むらでも普通に見られる。

病原体[編集]

病原体のボレリア

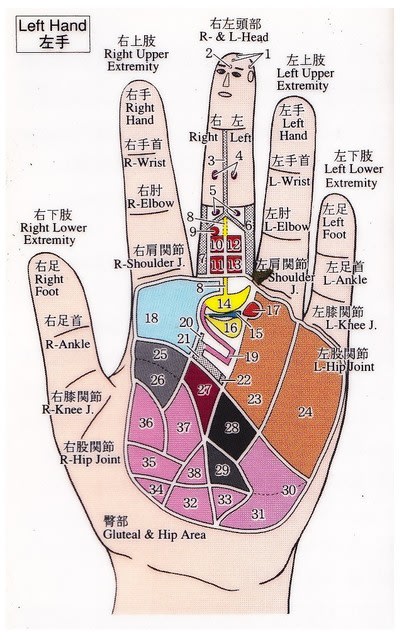

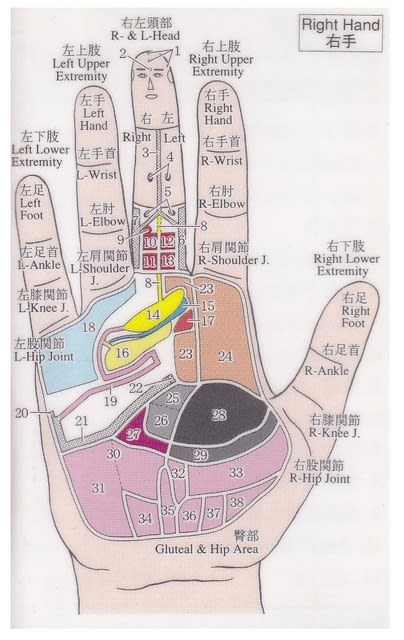

本病の病原体であるボレリアは、全長約10 μm、直径0.2 - 0.3 μm の螺旋状のスピロヘータ。遺伝学的性状により現在までに10種に分類される[2]。本病を引き起こすものは広義の、ボレリア・ブルグドルフェリ Borrelia burgdorferi であるが、本種は下記のように分けられており、

狭義のボレリア・ブルグドルフェリ B. burgdorferi(アメリカの典型的ライム病の病原体)

ボレリア・ガリニ B. garinii(神経症状を主として引き起こす)

ボレリア・アフゼリ B. afzelii(慢性萎縮性肢端皮膚炎の病原体)

などの数種類が確認されている。日本ではシュルツェマダニからボレリア・ガリニと、ボレリア・アフゼリが検出されている。

症状[編集]

特徴的な遊走性紅斑

潜伏期

マダニの刺咬より数日 - 数週間。マダニは数日間吸血し続け、若虫では数 mm、成虫では1 cm 程度まで飽血する。ボレリアのマダニからヒトへの伝播には、48時間以上の吸血が必要とされる[2]。ダニが刺した部位で菌が増殖し、3 - 32日間かけて周囲の皮膚へ広がる[3]。

第1期:感染初期 (stage I)

マダニの咬着より数日から数週間後に、刺咬部を中心とした特徴的な遊走性紅斑を呈する。この症状は、狭義の B. burgdorferi 以外による非典型的なライム病でもすべてに共通して発症するが、無症状な人も約25%いる[3]。リンパ節の腫張や、筋肉痛、関節痛、頭痛、発熱、悪寒、倦怠感などのインフルエンザ似の症状を伴うこともある。体調の悪さと疲労感は数週間続くので、紅斑が出ない場合は特にインフルエンザやかぜと間違えられることがある[3]。

第2期:播種期 (stage II)

体内循環によって病原体が全身に拡散することにより、皮膚症状、神経症状(髄膜炎や脊髄神経根炎、末梢性顔面神経麻痺)、心疾患、眼症状、関節炎、筋肉炎など多彩な症状が現れる。不整脈などの循環器症状、リンパ球腫などを呈することもある。

第3期:慢性期 (stage III)

感染から数か月から数年後に、慢性萎縮性肢端皮膚炎、慢性関節炎、慢性脳脊髄炎、角膜炎などを生ずる。

診断と治療[編集]

病原体を培養するのは非常に難しいため、血液中の細菌に対する抗体価を測る方法が一般的である[3]。患者からの2次感染の可能性はない。ライム病の初期には抗体価が陰性のことが多く、感染していない人に陽性反応が出ることもあるので、典型的な症状の有無、発生地域に住んでいるか、あるいは発生地域を訪ねたことがあるか、などを考慮する[3]。

診断

確定診断 神経症状を発症した患者では、骨髄液をBSK2培地に接種し、34 ℃ で2 - 4週間培養し、病原体を分離する。抗体の検出は、ELISA、ウエスタンブロット法、間接蛍光抗体法 (IFA) などが用いられる[2]。

治療

マダニに刺されただけで発疹などの症状が出ない場合は、一般に抗生物質は使用しなくともよい[3]。

日本では使用可能なワクチンはない[2]。

森林を歩く際の注意[編集]

足首からふくらはぎにかけて露出しないようにズボンの裾を止める、もしくは靴下の中に入れ込む。

ダニの付着が判別しやすい明るい色の衣服を着用し、休憩時などに同行者同士でダニの付着の有無を確認する。

ダニを取り除くときにはピンセットや先のとがった毛抜きなどを用い、皮膚にできるだけ近いところでダニの頭か口を挟んでまっすぐ上に引き抜く。体の部分を挟むと、つぶれて機械的に病原体の注入が起こり、感染の確率が高まるので、挟んではいけない[2][3]。

取り除いたダニは保管しておく。後日、症状が出た場合には病院へ持参する。咬着後24時間以内に除去すると、感染率が低いと言われている。

スプレー式の防虫剤は有効なので、必要に応じて利用する。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

● これが上記のような紅斑だけでは済まない事を見つけたのが、DR.大村です。大量殺人者も

歴史上の偉人と言われる人も、その可能性が高いということです。

● 脳梅毒(梅毒スピロヘータ)で有名なのは、ニーチェであり、だから常人が理解できない

事を哲学者として、活躍したのでしょう。DR.大村は前もってこれらスピロヘータに

冒された人を見つけて、予防できることを書いているのです。

● 彼が見つけたスピロヘータは、Borrelia Burgdorferi Spirocheteですが、同じ

螺旋形をしています。最近ではエボラ出血熱が、螺旋形のウイルスということが

分かっています。

● つまり螺旋形は、死亡率が極端に高いウイルス(エボラ出血熱ウイルス)でも

細菌(梅毒。Borrelia)でも大きな蛇でもすべては、人間を狂わせて

大量殺人や歴史上の大虐殺を起こし、又は死亡率が高くて

嫌われるエボラ出血熱の原因となり、人類を苦しめるのです。

● 又は見ただけでも恐怖を起こす蛇は、最大の嫌われ者です。この螺旋に冒された脳が

今後のキーワードということになりそうです。

● 監視カメラだけでは、心の中までは分かりません。しかしDR 大村なら、犯罪者の顔(写真)を見て

Borrelia Burgdorferi Spirochete に冒された脳を見つけて予防できるのです。

● 既に彼には、USAの犯罪取り締まり機関(警察、CIA,FBI等)がアプローチしていると

思われますが、日本の公安や警察も大至急コンタクトを取るべきでしょう。

無垢な民を防ぐために。

ライム病

感染のサイクル

ライム病(Lyme disease、ライムボレリア症〈Lyme borreliosis〉)は、ノネズミやシカ、野鳥などを保菌動物とし、マダニ科マダニ属 Ixodes ricinus 群のマダニに媒介されるスピロヘータの一種、ボレリア Borrelia の感染によって引き起こされる人獣共通感染症の1つ。感染症法における四類感染症である。野生動物では感染しても発症しないが、人、犬、馬、牛では臨床症状を示す。名前の由来は、アメリカコネチカット州のライム(英語版)及びオールドライム(英語版)で1975年に最初に確認(記載は1977年)されたことにちなむ。

世界の流行地域

北アメリカやヨーロッパ、日本などで夏から初秋にかけ、樹木の多い地域に発生することが多い。日本では北海道や長野県、標高800 m 以上の山岳地域などで発生が見られる。アメリカ合衆国では北東部、特にニューヨーク州周辺で発症例が多く、全米の発症例のうち5分の1がニューヨークで発生しているため、「ニューヨークの風土病」とすら言われる[1]。

媒介者[編集]

媒介する Ixodes ricinus 群のマダニ (I. scapularis)

ライム病ボレリアを媒介する Ixodes ricinus 群のマダニは、北半球の温帯から亜寒帯に広く分布している。ユーラシア大陸では I. ricinus とシュルツェマダニ I. persulcatus が、北アメリカ大陸では I. scapularis と I. pacificus が Borrelia burgdorferi を消化管に保菌しており、媒介者として機能している。具体的には、病原体を保有するノネズミや鳥から吸血し、病原性を有したマダニにより媒介する。日本ではシュルツェマダニが媒介者となっているほか、ヤマトマダニから B. japonica が高確率で検出されているが、この種は病原性がないかきわめて微弱であると考えられている。シュルツェマダニは北方系で、日本では中部地方以北で密度が高く、北海道では平地の草むらでも普通に見られる。

病原体[編集]

病原体のボレリア

本病の病原体であるボレリアは、全長約10 μm、直径0.2 - 0.3 μm の螺旋状のスピロヘータ。遺伝学的性状により現在までに10種に分類される[2]。本病を引き起こすものは広義の、ボレリア・ブルグドルフェリ Borrelia burgdorferi であるが、本種は下記のように分けられており、

狭義のボレリア・ブルグドルフェリ B. burgdorferi(アメリカの典型的ライム病の病原体)

ボレリア・ガリニ B. garinii(神経症状を主として引き起こす)

ボレリア・アフゼリ B. afzelii(慢性萎縮性肢端皮膚炎の病原体)

などの数種類が確認されている。日本ではシュルツェマダニからボレリア・ガリニと、ボレリア・アフゼリが検出されている。

症状[編集]

特徴的な遊走性紅斑

潜伏期

マダニの刺咬より数日 - 数週間。マダニは数日間吸血し続け、若虫では数 mm、成虫では1 cm 程度まで飽血する。ボレリアのマダニからヒトへの伝播には、48時間以上の吸血が必要とされる[2]。ダニが刺した部位で菌が増殖し、3 - 32日間かけて周囲の皮膚へ広がる[3]。

第1期:感染初期 (stage I)

マダニの咬着より数日から数週間後に、刺咬部を中心とした特徴的な遊走性紅斑を呈する。この症状は、狭義の B. burgdorferi 以外による非典型的なライム病でもすべてに共通して発症するが、無症状な人も約25%いる[3]。リンパ節の腫張や、筋肉痛、関節痛、頭痛、発熱、悪寒、倦怠感などのインフルエンザ似の症状を伴うこともある。体調の悪さと疲労感は数週間続くので、紅斑が出ない場合は特にインフルエンザやかぜと間違えられることがある[3]。

第2期:播種期 (stage II)

体内循環によって病原体が全身に拡散することにより、皮膚症状、神経症状(髄膜炎や脊髄神経根炎、末梢性顔面神経麻痺)、心疾患、眼症状、関節炎、筋肉炎など多彩な症状が現れる。不整脈などの循環器症状、リンパ球腫などを呈することもある。

第3期:慢性期 (stage III)

感染から数か月から数年後に、慢性萎縮性肢端皮膚炎、慢性関節炎、慢性脳脊髄炎、角膜炎などを生ずる。

診断と治療[編集]

病原体を培養するのは非常に難しいため、血液中の細菌に対する抗体価を測る方法が一般的である[3]。患者からの2次感染の可能性はない。ライム病の初期には抗体価が陰性のことが多く、感染していない人に陽性反応が出ることもあるので、典型的な症状の有無、発生地域に住んでいるか、あるいは発生地域を訪ねたことがあるか、などを考慮する[3]。

診断

確定診断 神経症状を発症した患者では、骨髄液をBSK2培地に接種し、34 ℃ で2 - 4週間培養し、病原体を分離する。抗体の検出は、ELISA、ウエスタンブロット法、間接蛍光抗体法 (IFA) などが用いられる[2]。

治療

マダニに刺されただけで発疹などの症状が出ない場合は、一般に抗生物質は使用しなくともよい[3]。

日本では使用可能なワクチンはない[2]。

森林を歩く際の注意[編集]

足首からふくらはぎにかけて露出しないようにズボンの裾を止める、もしくは靴下の中に入れ込む。

ダニの付着が判別しやすい明るい色の衣服を着用し、休憩時などに同行者同士でダニの付着の有無を確認する。

ダニを取り除くときにはピンセットや先のとがった毛抜きなどを用い、皮膚にできるだけ近いところでダニの頭か口を挟んでまっすぐ上に引き抜く。体の部分を挟むと、つぶれて機械的に病原体の注入が起こり、感染の確率が高まるので、挟んではいけない[2][3]。

取り除いたダニは保管しておく。後日、症状が出た場合には病院へ持参する。咬着後24時間以内に除去すると、感染率が低いと言われている。

スプレー式の防虫剤は有効なので、必要に応じて利用する。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

● これが上記のような紅斑だけでは済まない事を見つけたのが、DR.大村です。大量殺人者も

歴史上の偉人と言われる人も、その可能性が高いということです。

● 脳梅毒(梅毒スピロヘータ)で有名なのは、ニーチェであり、だから常人が理解できない

事を哲学者として、活躍したのでしょう。DR.大村は前もってこれらスピロヘータに

冒された人を見つけて、予防できることを書いているのです。

● 彼が見つけたスピロヘータは、Borrelia Burgdorferi Spirocheteですが、同じ

螺旋形をしています。最近ではエボラ出血熱が、螺旋形のウイルスということが

分かっています。

● つまり螺旋形は、死亡率が極端に高いウイルス(エボラ出血熱ウイルス)でも

細菌(梅毒。Borrelia)でも大きな蛇でもすべては、人間を狂わせて

大量殺人や歴史上の大虐殺を起こし、又は死亡率が高くて

嫌われるエボラ出血熱の原因となり、人類を苦しめるのです。

● 又は見ただけでも恐怖を起こす蛇は、最大の嫌われ者です。この螺旋に冒された脳が

今後のキーワードということになりそうです。

● 監視カメラだけでは、心の中までは分かりません。しかしDR 大村なら、犯罪者の顔(写真)を見て

Borrelia Burgdorferi Spirochete に冒された脳を見つけて予防できるのです。

● 既に彼には、USAの犯罪取り締まり機関(警察、CIA,FBI等)がアプローチしていると

思われますが、日本の公安や警察も大至急コンタクトを取るべきでしょう。

無垢な民を防ぐために。