前回記事で書き綴ったように、険しい道を辿っていったにもかかわらず野湯「楽楽谷温泉」を見つけられず、骨折り損で体力を浪費してしまい、落胆しながらお昼前に東埔温泉へ戻ってきたのですが、このまま引き下がるのは悔しいので、今回ご同行願ったWさんがおすすめする露天風呂で山歩きの汗と疲れを癒すことにしました。その露天風呂を擁する施設は「沙里仙温泉渡仮村」です。当記事では東埔温泉にカテゴライズしましたが、実際には温泉街からブヌン族の集落を抜けた3キロ先に1軒だけポツンと位置していますので、厳密には東埔温泉と別個に扱ったほうが良いかもしれません。

東埔温泉は狭い温泉街に鉄筋コンクリ造の鄙びた旅館がひしめきあっており、その窮屈な環境や閑古鳥が啼く斜陽な雰囲気のおかげであまりノビノビできませんが、自然豊かで広々とした場所に拓かれたこちらの施設は、小洒落た木造の建物で、まだ開業して数年しか経っていないこともあって、明るく綺麗で気持ちよく利用できました。受付で支払う200元と引き換えにフェイスタオルを受け取り、館内表示に従って入浴ゾーンへと進みます。

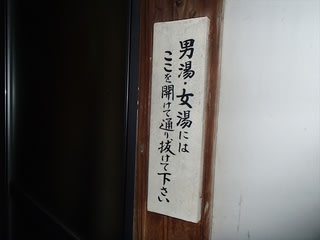

入浴ゾーンの手前左側に並んでいるのはシャワー兼更衣の個室。お風呂は男女共用ですから、こちらで水着に着替えます。

大きな鏡やドライヤーも完備されているので、湯上りに身だしなみを整えるのも問題なし。水着用の脱水機もありますよ。

緑とお花に囲まれたガーデンの中に浴槽が配置されており、お手入れも行き届いているので、綺麗で快適です。温浴槽は4つあって、いずれも岩風呂のような造りです。台湾の強い日差しを遮るためか、頭上には黒いネットが張られていました。

4つある浴槽のうち、高い位置に据えられているこの丸い浴槽と隣の四角い浴槽が最も湯温が熱く、日本人好みの42~43℃の湯加減が維持されており、槽内に伸びているホースから源泉が投入されていました。お湯は無色澄明。分析表は見当たらなかったのですが体感的には重曹泉型の単純泉(あるいはアルカリ性単純泉)と推測され、無臭ながら口に含むと重曹らしい味が感じられ、また爽快なツルスベ浴感が楽しめました。しっかり掛け流されており、お湯の鮮度も良好です。

水風呂も完備。地下100mから汲み上げた清らかな地下水が落とされています。温浴槽で軽く体を火照らせてからこの水風呂へダイブすると、めちゃくちゃ気持ち良いですよ。

皆さんで利用する露天風呂のほか、奥の方には貸切で使う個室風呂もあるのですが、鍵が閉まっていたので見学できませんでした。

河岸の段丘に位置しているので眺めが素晴らしく、開放感も抜群。風が梢を揺する音や、上空を飛び交う小鳥の囀りが心地良いBGMとなっていました。お風呂の周りにはツツジやカエデなどが植えられており、季節に応じた美しさが露天風呂を彩ってくれています。この日はコーヒーが可愛らしい花を咲かせていました。

良質なお湯と開放的な雰囲気のおかげで、骨折りに終わった野湯探索の疲れもすっかり癒されました。東埔での温泉入浴をお考えでしたら、ちょっと足を伸ばしてこちらを訪れてみるのも良いかと思います。

温泉分析表見当たらず

東埔温泉から徒歩40分(約3km)

東埔温泉へは台鉄・集集線の水里駅から員林客運バスでアクセス可。

南投県信義郷開高巷136-2 地図

+886 4 9270 1289

ホームページ

営業時間不明

入浴200元

ドライヤー・シャンプー類あり

水着着用

私の好み:★★★