新型コロナウイルスは、まだまだくすぶっています。 アメリカ、ブラジルなど

では、すごい勢いで感染拡大が進んでいます。

新型コロナウイルスによって、新しい生活様式が生まれてきているようです。

テレワーク、リモート学習、リモートセミナーなどなど、利用形態によっていろ

いろな名前で呼ばれています。

つまり、 “離れたところで” “離れたままで” 仕事や学習ができる形式が、

急速に普及しています。 通勤や通学の交通機関利用を避け、オフィスや教室

での3密をできるだけ減少させる狙いですね。

(いずれも、ネット画像より)

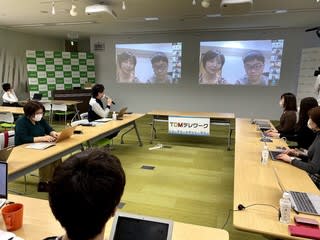

多くは(殆どは)パソコンをリモート端末として活用されていますが、企業など

では大掛かりな設備を導入したりして、より多人数で行ったり、付加的な環境が

構築されている場合などがあるようです。

(ネット画像より)

(ネット画像より)

私は、現時点で、これらのことをやっていないので、具体的な技術的仕掛や製品

など知らないのですが、30年近く前に、企業様へのお役立ち営業の一環として、

今でいうテレワークや分散オフィス対策などを手掛けていた頃の状況があまりにも

違うことに驚いています。

当時は、OA(オフィスオートメーション)など(懐かしい響き)種々の電子機器

やLANなどのネットワークによる装備が流行でしたが、会社組織が膨張して、ビル

の階別に分散したり別ビルに分散したりしていた状況でしたが、これら離れた環境

を克服するための仕掛けをネットワークなどを活用して種々提案していたのでした。

しかし、導入コストと具体的な効用が明確でないところから、なかなか導入され

なかったのでした。

それが、新型コロナの感染防止のなかとはいえ、昨今の急速な導入・利用傾向

は、まるで、目の前の深い霧がス~ッと晴れて、“なんだったの?”みたいな感じ

になっているのですね。

日本生産性本部調査より(2020年5月)

この30年近くの間の技術環境の変化は見るべきものがあります。インターネット

のインフラが充実したこと、パソコンの類が本当にパーソナルに行き渡っている

状況で、簡単なアプリによるテレワーク、テレビ会議(ミーティング)ができる

のです。

国際間でも、G7などの会議もテレビ会議方式だし、最近の大学でも、リモート

学習になっています。新しい生活様式が半ば義務的に、突如として普及したこと

に、ちょっとした刺激を受けたものですから、一言ここに取り上げて見たくなっ

たのです。

テレワークは、たとえば、アプリの「ZOOM」などがお手頃で、その気になれば

簡単に使えるようで、中小規模の会社、学校、塾などでも多く使われているとい

います。ネットを繰りますと、各メーカや通信事業者などから種々の製品(ソフト

など)が提案されています。

さらに、日本テレワーク協会(一般社団法人)が1991年にその原型(日本サテ

ライトオフィス協会)が設立されていました。2013年に現在の形になったそうで

すが、テレワークの普及促進、コンサルなどの事業を行うほか、具体的な導入

アドバイス、技術・システムや利用環境における注意事項や、セキュリティ関連

などセミナーや検討会を開催していました。

勝手な想像ですが、協会も当初は、普及促進に力を入れていたようですが、ここ

にきて、むしろ引っ張られるような感じで導入が進んで、大忙しの状態ではない

かと。

30年近く前、私は企業様へ電気通信を活用した提案営業をしていました。その

当時「サテライトオフイス」なる呼び方で、電話、FAXはもちろん、種々の通信機器、

テレビ電話(形式のシステム)などを、装備したリモートオフィスの提案などを

試みましたが、コスト的に大企業であるか、物理的に会社組織がどうしても離れ

たビルに分割されるような場合以外は、なかなか導入に及びませんでした。

当時、通勤緩和、地元活性化などからサテライトオフィスは、3セクなどでも

各地で推進されていましたが、いまいちの感じでした。

情報のやり取りは確かに通信機器で可能でも、離れたところに取り残されている

感じがぬぐわれず、さらには同僚などとの会話、コミュニケーションがないスト

レスも生じ、不評でした。 会社側にしても、勤務状況の把握が難しく、社員評価

がうまくゆかないなど否定的な意見ばかりが多かったように記憶しています。

当時、´92.5の会社の社員情報誌に投稿した記事「オフィス考」が手元に出て

きました。 上述のコスト以外の障壁みたいな、つまり、同一フロアに居るのと

離れたオフィスに居る場合との違いなどについて考察?をしていました。つまる

ところ、「コミュニケーション機会の減少」が決定的な差異であるといっています。

つまり、必要な情報のやり取りは、通信機器などで十分目的は果たせるが、コ

ミュニケーション(情報)を発生させるきっかけ(機会)が、離れていれば得ら

れない(減少する)ということなんですね。

同一空間に居れば、A君がバタバタと処理しているとか、B君を見かけたとたん

に、案件を思い出したとか、通りすがりの電話の会話を耳にするとか・・そのよ

うな、一言、二言の会話によって問題意識の共有化が生まれたり、微妙な方針、

方向付けを与えることとなっているのですね。つまり、これらは、コミュニケー

ションの活性化の部分で、組織活性化の原点の一つで大変重要だと言っているん

ですね。

“ちょっと、お昼行かない?” から始まって“楽しい会話、うわさ話・・”な

どが、ストレスを解消している面もあるのですね。

セキュリティ面、人事評価面など配慮するべき事項がたくさんありそうですが、

「コミュニケーション機会が失われることによる問題」も解決して行きたいです

ね。相互に、映像などで環境を共有することも一案かもしれない・・と。

<参考> 知識取得を目的とした学習方式として、1990年代から(日本では2000年頃から)、

eラーニングという世界的に普及している仕組みがあります。通信機器とネットワークを介し

て学習する仕組みで、オックスフォードなどの有名大学が世界の学生を対象に実施されてい

る学習形態で、世界に何万人もの生徒がいるそうで、日本でも普及しています。学習管理シ

ステムも充実していて、名実ともに通信教育として実績を上げているようです。

しかし、今回のリモート学習は、ラーニングに必要な機能などは備わっていな

いようで、単にテレビ会議(ミーティング)方式のようです。

それにしても、いとも簡単に実行できるところに時代の変化があるのですね。

こんな動画がありました。