私は、中学生の頃までは野球少年で、勉強はせずに野球ばかりしていた。

高校入試で、間違って進学校に合格してしまい、

入学後は同級生との教養の差に愕然とし、

皆のレベルに追いつくのに必死だった。

勉強の方はさっぱりだったが、

読書の方は一日一作読破を日課とし、名作と言われるものを次々と読破していった。

そんな高校一年生のときに出合った本に、

大江健三郎の『芽むしり仔撃ち』(講談社、1958年刊。のち新潮文庫)がある。

大戦末期、

山中に集団疎開した感化院の少年たちは、

疾病の流行とともに、谷間にかかる唯一の交通路を遮断され、山村に閉じ込められる。

この強制された監禁状況下で、

社会的疎外者たちは、けなげにも愛と連帯の“自由の王国"を建設しようと、

緊張と友情に満ちたヒューマンなドラマを展開するが、

村人の帰村によってもろくも潰え去る……

翻訳調の瑞々しい文体と、

ディストピアとまでは言えないものの、

その文学的なユートピア(森や村)に憧れを抱いた。

大江健三郎という作家の才能に打ちのめされた。

以来、『芽むしり仔撃ち』的な文学世界を求めて彷徨った。

そんなときに出合ったのが、

『異端の鳥』(1972年、角川書店。のち角川文庫)であった。

角川書店の海外純文学シリーズの一冊で、

著者は、イエールジ・コジンスキー。翻訳者は、青木日出夫。

原書は1965年に出版されている。

第二次大戦下、

親元から疎開させられた6歳の男の子が、東欧の僻地をさまよう。

ユダヤ人あるいはジプシーと見なされた少年が、

その身で受け、またその目で見た、

苛酷な暴力、非情な虐待、グロテスクな性的倒錯の数々……

『芽むしり仔撃ち』をさらに苛酷に残酷に描いたような文学世界がそこにあった。

イエールジ・コジンスキーが構築した反ユートピアに酔った。

その後も、

『芽むしり仔撃ち』や『異端の鳥』の世界を求めて本を読み続け、出合ったのが、

村上龍の『コインロッカー・ベイビーズ』(1980年、講談社。のち講談社文庫)だった。

972年夏、

キクとハシはコインロッカーで生まれた。

母親を探して九州の孤島から消えたハシを追い、東京へとやって来たキクは、

鰐のガリバーと暮らすアネモネに出会う。

キクは小笠原の深海に眠るダチュラの力で街を破壊し、

絶対の解放を希求する……

私は村上龍の良い読者と言えず、作家としてもそれほど高く評価はしていないが、

この『コインロッカー・ベイビーズ』だけは別格で、

この一作だけで、私の中では村上龍は村上春樹よりも上位にいる。

『芽むしり仔撃ち』、

『異端の鳥』、

『コインロッカー・ベイビーズ』

の三作が、なぜ好きなのか……

自分でもうまく説明ができずにいたところに出合ったのが、

川本三郎が書いた『走れナフタリン少年』(1981年、北宋社。のち中公文庫)だった。

上記の三作だけでなく、

ウイリアム・ゴールディング『蠅の王』

J・D・サリンジャー『ライ麦畑でつかまえて』

ギュンター・グラス『猫と鼠』

など、少年を主人公にした12の物語を解説した本で、

この手の小説がなぜ好きなのかが、

まるで私自身のことのように読み解かれていて歓喜した。

あるとき自分の好きな小説の主人公に子ども、あるいは少年が多いことに気がついた。カルヴィーノの『木のぼり男爵』、コジンスキーの『異端の鳥』、ゴールディングの『蠅の王』とあげていくとたくさんある。本書では取り上げることが出来なかったが、カポーティの『遠い声 遠い部屋』『草の竪琴』、ブラッドベリの『何かが道をやって来る』、トライオンの『悪を呼ぶ少年』などもそうである。

これらの少年は子どもの読者を想定して書かれた童話とも児童文学とも違う。大人の読者を想定しながら主人公が子どもであるという不思議なアンバランスの魅力を持っている。子どもの読者を意識していないから児童文学にありがちな啓蒙臭がなく、自由に子どものイメージを作りあげている。

成長を拒否する少年、過去の至福へと戻ろうとする少年、自分がいつかは大人になってしまうことを意識している少年、野生のたけだけしさに目覚めた少年、アンファン・テリブル(恐るべき子どもたち)、内密的な趣味の世界に戻ろうとする自閉少年。子どもたちの姿は多様で刺激にみちている。そして本書に取り上げた少年たちにある共通性があるとすれば、それは少年たちの多くが成長や成熟といった大人の制度的価値にくるりと背を向けていることだろうか。そこが中年ピーターパンの私などには魅力的に思えるのだ。

従来の“子ども論”にあった、

「どんな大人だって少年時代があった」

「子どもの無垢な心に帰ろう」

といった、大人と子どもが連続しているという発想ではなく、

「子どもは大人にとっては了解不能な異物、他者なのではないか……」

との考えから、川本三郎は独自の文学論を展開する。

そこに共感し、

以後、私は川本三郎の著書を愛するようになる。

いつものように前置きが長くなった。(笑)

かように昔から愛してきた一作『異端の鳥』を、

チェコ出身のバーツラフ・マルホウル監督が11年の歳月をかけて映像化した。

小説内容を熟知しているだけに、

〈この小説をよく映画化できたな~〉

との思いが強く、

〈早く見たい!〉

との気持ちがつのった。

映画『異端の鳥』の劇場情報を見てみると、九州では、

福岡:kino cinéma 天神(公開日10月9日)

熊本:Denkikan(公開日調整中)

大分:シネマ5 (公開日調整中)

宮崎:宮崎キネマ館(公開日12月5日)

鹿児島:天文館シネマパラダイス(公開日11月9日)

沖縄:桜坂劇場(公開日11月21日)

の6館のみで、

福岡の「kino cinéma 天神」以外は、11月以降の公開。

一刻も早く映画『異端の鳥』を見たかった私は、

公開日初日の10月9日に公休を取得し、

福岡の「kino cinéma 天神」に駆けつけたのだった。

東欧のどこか。

ホロコーストを逃れて疎開した少年は、

預かり先である1人暮らしの叔母が病死して行き場を失い、

たった1人で旅に出ることに。

行く先々で彼を異物とみなす人間たちからひどい仕打ちを受けながらも、

なんとか生き延びようと必死でもがき続けるが……

小説の方は20の章に分かれているのだが、

映画は9の章の区分されており、

際立ったエピソード中心にまとめられている。

【マルタの章】

田舎の疎開先で、老婆と二人きりの生活。

この地域の人々と髪の色や肌の色が違うため、

少年は異質な存在として疎まれ、

村の子どもたちから残酷な仕打ちを受ける。

ある朝、目覚めると、老婆は死んでおり、

驚いた少年は咄嗟にランプを落としてしまい、

その火はあっと言う間に粗末な家屋を包み、

全ては灰になってしまった。

【オルガの章】

事情を知らない村人たちは少年を「悪魔」と呼び、

皆で囲んで袋叩きにする。

それを止めたのは呪い師のオルガだった。

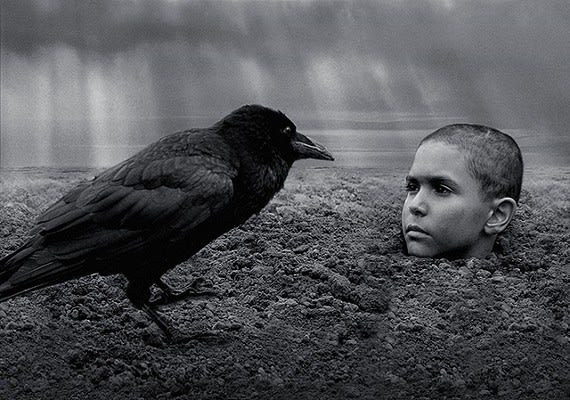

あるとき、少年は熱を出し、生死をさまよう。

オルガは少年の病を治すため、

彼を顔の下まですっぽりと土の中に埋めてしまう。

やがて少年のまわりに無数のカラスがやってくる。

カラスは少年を餌食として狙い、少年は恐怖におびえる。

カラスが少年の頭を啄み始めるが、

間一髪でオルガがカラスを追い払う。

いつしか少年の熱は引いていた。

【ミレルの章】

ある日、少年は村人に脅され、川に落とされる。

流された少年は、粉屋のミレルの元に身を寄せる。

彼の家には、妻と若い作男が同居していた。

ミレルは、妻と作男の不倫を疑い、

妻に暴力をふるうだけでなく、

妻を見る作男の両目をスプーンで抉り取ってしまう。

身の危険を感じた少年は、

夜が明ける前に家をそっと抜け出す。

【レッフとルドミラの章】

少年はレッフという鳥売りの男と出会う。

彼にはルドミラという恋人がいたが、

奔放な彼女は何人もの男たちと関係を持っていた。

村の少年たちと情事を楽しんでいたルドミラが、

彼らの母親たちからリンチを受けて死亡すると、

レッフもその後を追って首吊り自殺する。

【ハンスの章】

森の中で足を怪我した馬に出会い、村まで連れて行くが、

足の腐った馬は、もはや用無しだと、村人たちに殺されてしまう。

その村では粗野なコサックたちによる宴会が行われており、

その中のひとりに目をつけられた少年は拘留され、ドイツ軍の駐屯地に送られる。

ナチスの将校は、少年を殺すように命じ、

ひとりの老いた兵士が志願し、少年を連れて行く。

線路を歩き、その終点で、老いた兵士は銃を構える。

そして空に向けて発砲する。

【司祭とガルボスの章】

少年は心優しい司祭に拾われ、侍者として教会に仕えることになる。

司祭は病に侵されており、残される少年を案じた司祭は、信者のガルボスに少年を託す。

ガルボスは敬虔な信者を装った性的虐待者で、

司祭に助けを求めるが、「神に祈れ」と繰り返すばかり。

自分でなんとかしなければならいと感じた少年は、

山の廃墟で見つけた穴倉にネズミが蠢いているのを知り、

一計を案じてガルボスをその穴倉に導き、

ガルボスをその穴倉に突き落とす。

【ラビーナの章】

雪原を彷徨う少年は、

凍死寸前のところをラビーナという若い女性に拾われる。

ラビーナは少年と性的関係を結ぼうとするが、

少年がまだ大人の男の役目を果たせないと知ると、邪険に扱うようになる。

山羊と交尾している姿を少年に見せつけ、少年を侮辱する。

怒りの衝動から少年は山羊を殺し、

頭部を切り取って、ラビーナのいる部屋の窓から投げ入れる。

【ミートカの章】

少年は戦災孤児として、ソ連軍の駐屯地で保護される。

狙撃兵のミートカは、寡黙で取っつき難い性格だったが、

言葉を発することのできない少年に親近感を覚え、

テントを分け与えて、何かと面倒を見てくれた。

ミートカは少年に強く生き抜く術を教え、

別れ際にあるプレゼントをしてくれた。

少年が包みを開けると、中には黒光りする拳銃が入っていた。

【ニコデムとヨスカの章】

戦争は終わった。

少年は孤児院に引き取られ、

他の戦争孤児たちと共同生活をおくり始める。

子どもたちの輪の中に加わらず、暗い顔をして孤立する少年は異質な存在だったが、

数年前の純粋でか弱い彼とは別人になっていた。

少年は、ユダヤ人と罵りを受ければ、躊躇なく報復をする人間になっていた。

ある日、見知らぬ男が、少年を迎えに来る。

そして、彼は言った。

「さあ帰ろう、母さんが待っている」

と。

このようにストーリーを紹介してみたが、

この「あらすじ」の文章を読んだだけでも気分が悪くなる人もいるだろう。

実際、昨年(2019年)の第76回ベネチア国際映画祭では、

少年の置かれた過酷な状況が賛否を呼び、途中退場者が続出している。

だが、上映終了後には、10分間のスタンディングオベーションを受け、

ユニセフ賞を受賞し、同映画祭屈指の話題作となっている。

私は過去に何度も原作を読んでいるので、

ストーリーに関しては驚きはなかったが、

〈よくぞ映像化したものだ……〉

という驚きはあった。

そういう意味では、監督・脚本を担当したバーツラフ・マルホウルを褒めたい。

2009年に映画化権の交渉を開始し、

権利の取得には22ヶ月もかかったという。

3年かけて17種類の脚本を書き、

資金調達に4年を費やし、

さらに、主演のペトル・コトラールが自然に成長していく姿を描くため、

撮影期間はほぼ2年に渡った。

舞台となる国や場所を特定されないように、

使用される言語は、人工言語「スラヴィック・エスペラント語」を採用。

「カラーで撮影したら、まったく説得力も、真実味もない、商業的作品に見えてしまい、大参事になる……」

との理由から、白黒の35mmフィルムで撮られている。

最終的に計11年もの歳月をかけて映像化された映画『異端の鳥』の上映時間は169分。

前期高齢者としては、寝落ちやトイレの心配もあり、(笑)

3時間近い上映時間を心配していたのだが、まったくの杞憂であった。

グイグイと引き込まれるストーリー展開と、

(撮影を担当したウラジミール・スムットニーの)圧倒的な映像美に魅了され、

まったく退屈するということがなかった。

私にとってはまさに“傑作”であった。

原作の私が読んだ『異端の鳥』(1972年、角川書店。のち角川文庫)は、

すでに絶版となっており、

新訳として西成彦訳の『ペインティッド・バード』(松籟社)が出版されている。

この本では、著者をイェジー コシンスキと表記しており、

映画の公式HPでも、イエールジ・コジンスキーではなく、イェジー コシンスキの方を採用している。

原題の「The Painted Bird」とは、

直訳すれば「色を塗られた鳥」となるが、

これは、【レッフとルドミラの章】で、

鳥を捕まえることを生業としている男が、

悲しみと怒りをまぎらわすために、

鳥にけばけばしい色を塗りたくり、それを同じ仲間に帰してやる。

色を塗られた鳥は喜々として仲間のもとに戻ろうとするが、

仲間の方はこの鳥を異端視して受け付けず、

ついには寄ってたかってくちばしで突き殺してしまう。

少年も、髪の色や目の色が違うことからユダヤ人かジプシーと見なされ、

「色を塗られた鳥」として迫害され、虐待されながら、村から村へ彷徨い続ける。

多くの“死”を生み出すのが戦争であるが、

それと同時に、村人たちの無知とか、未知に対する恐怖が、

想像もつかないほど非情で、残酷な行為を犯させ、

そこでも多くの“死”を生み出すのだということを『異端の鳥』は教えてくれる。

『異端の鳥』には身近にいつも“死”があり、“死”が重要な役割を果たしている。

『異端の鳥』がもし多くの人に生理的な嫌悪感や恐怖を呼び起こすのだとすれば、

それは“死”に起因していると思われる。

なぜなら、人間がもっとも恐れる未知のものは“死”だからだ。

映画『異端の鳥』も、常に“死”を観客に意識させ、

約3時間ものあいだヒリヒリするような感覚を与え続ける。

これに耐えられないようでは、人間の本質は永遠に解らないだろう……と考える。

原作者のコジンスキー(コシンスキ)は、

1933年、ポーランドの工業都市ウッチで、ロシア系亡命ユダヤ人の両親のもとに生まれ、

第二次大戦勃発後、ワルシャワのポーランド科学アカデミーの研究員となるも、

社会主義を嫌って、1957年、アメリカに亡命。

コロンビア大学で学びつつ、天才的な語学力で英語をマスターし、

ジョゼフ・ノヴァク名義で2冊のノンフィクションを発表。

1965年、『異端の鳥』を刊行し、センセーションを巻き起こす。

同書は発表当初からバッシングにさらされ、

近年ではゴーストライター疑惑や盗作疑惑がもちあがり、

また主人公の少年がたどった経験と作家の伝記的事実との相違など、

大いに物議をかもしつつ、現在に至るまでロングセラーとなっている。

その後、

『異境』(原題Steps、1968、全米図書賞受賞)、

『予言者』(原題Being There、1971)などを著し、

合衆国PENクラブ会長を務めるなどの名声の陰で、

シャロン・テート事件とのかかわりや、CIAとの接触疑惑など、

毀誉褒貶の振幅が大きかった。

1991年、自宅の浴室でビニール袋を頭にかぶって自殺。(享年57歳)

コジンスキーの人生もまた「色を塗られた鳥」であり、

「異端の鳥」としてアメリカで飛び続けるも、仲間として受け付けてもらえず、

寄ってたかってくちばしで突き殺されてしまったような気がする。

そういう私も、

このレビューを読んでいるあなたも、

多かれ少なかれ「色を塗られた鳥」であり、

と同時に、

「色を塗られた鳥」を迫害し、虐待する村人でもある。

人間は、ほんの些細なきっかけで、

“野蛮”になるし、獣の群れにもなる。

この『異端の鳥』から目を逸らすことは、

人間の本質から目を逸らすことでもある。

映画館で、ぜひぜひ。