※PCでご覧の方で、文字が小さく感じられる方は、左サイドバーの「文字サイズ変更」の「大」をクリックしてお読み下さい。

群ようこの『たりる生活』(朝日新聞出版、2022年12月30日刊)を読んでいる。

本書は、

『ぬるい生活』(朝日新聞社、2006年)

『ゆるい生活』(朝日新聞出版、2015年)

『かるい生活』(朝日新聞出版、2017年)

『たべる生活』(朝日新聞出版、2020年)

に続く、「生活」シリーズの第5弾で、

“終活”の第一歩として、

27年間住んだ(一人暮らしには大きすぎる部屋)を離れ、

身軽な生活を手にするための(部屋探しの)道のりを綴った引っ越しエッセイだ。

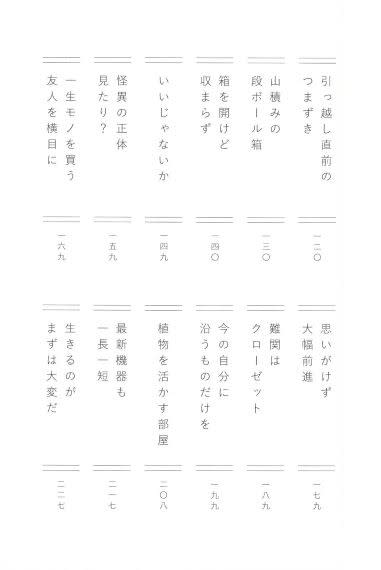

【目次】には次のような項目が並ぶ。

生きるのも死ぬのも大変だ

老後の住まいを求めて

本を三割に減らせたら…

自分に問うのは「今」かどうか

溜め込んでいるものは人それぞれ

シニアの部屋探しは難しい

家賃を抑え、都心から離れる?

安いのには理由がある

希望する物件に出会う

これが最後の選別

ため息の処分

とにかくすべてを運び出すために

引っ越し直前のつまずき

山積みの段ボール箱

箱を開けど収まらず

いいじゃないか

怪異の正体見たり?

一生モノを買う友人を横目に

思いがけず大幅前進

難関はクローゼット

今の自分に沿うものだけを

植物を活かす部屋

最新機器も一長一短

生きるのがまずは大変だ

群ようこは、私と同じ1954年生まれで、同学年。

なので、共感する部分が多く、愛読している。

【群ようこ】(むれ ようこ)

1954年12月5日東京都生まれ、作家、随筆家。

本名:木原ひろみ。独身。

日本大学藝術学部文芸学科卒業。同学科の1年先輩に林真理子がいる。

1978年、本の雑誌社に入社。

1984年7月、本の雑誌社在社中に単行本『午前零時の玄米パン』(本の雑誌社刊) を発表し、

本格的に作家デビュー。

ペンネームの「群」は、

目黒考二(※)の使用していたペンネーム「群一郎」をのれん分けで譲り受けたもので、

「ようこ」は目黒の初恋の女性の名前である。

同年12月に本の雑誌社を退職し、

以後、多くの随筆・小説・評伝・対談等を発表、現在に至る。

※目黒考二は雑誌「本の雑誌」の創刊者で、

エッセイスト、文芸評論家、編集者。

ペンネームに北上次郎、藤代三郎などがある。

2023年1月19日死去、(享年76歳)

本書『たりる生活』を読んでいたら、

〈老後って、いったい何だろう……〉

と思った。

それは、本書の「老後の住まいを求めて」の章で、

次のようなエピソードを読んだからだ。

著者の友だちの弟さんが(心臓発作が原因で)急に亡くなった。54歳だった。

息子が就職するのを待って離婚し、

別れた妻に広い一戸建てや車を渡し、

自分は小さなマンションを購入して、

一人暮らしを始めて半年後のことだったらしい。

第1章の「生きるのも死ぬのも大変だ」では、

その弟さんの遺品整理や葬儀の苦労話が描かれているのだが、

それに続く第2章の「老後の住まいを求めて」では、

その著者の友だちのつぶやきから始まる。

「老後って、いったい何だろうね」

とつぶやいた。そういわれても私には明確な答えは出せない。昔であれば会社を定年退職したり、商店主ならば商売をやめてからなのかなあとも思ったが、現実には六十代、七十代はまだまだ元気で、若者よりも活発に行動している人も多い。彼女は、

「老後のためにお金を貯めるっていう人がいるじゃない。でも老後っていつ?って考えると、老後のためにってお金ばかりに頼っていると、貯め続けているうちに、死んじゃうんじゃないのかな。弟は結構、銀行にお金を残していたのよ。定年まで十年以上あったし、自分の老後なんて先のことだと考えていたと思うけど、老後の前に亡くなったのよね」

とため息をついた。

「若い人でも守りに入って、すでに老後みたいな人もいるしね」

私の言葉に彼女は、

「そうそう、老後って実は年齢には関係ないのかもしれない」

とうなずいた。

知り合いから聞いた話だが、彼女の同僚の男性が会社で、

「本当にうちの両親は頑固で困る」

と愚痴をいっていたという。彼は未婚で、すでに仕事をやめて家にいる両親と、古い一軒家で同居している。両親の部屋のエアコンが故障したので、彼が両親に、

「早く直したほうがいい」

といったら、

「お金がもったいないからこのままでいい」

と首を振ったという。

「新型コロナウイルスの感染もまだ拡がっているし、インフルエンザの流行も怖いし、寒くて風邪をひいたら大変だから」

何度も説得して、彼がお金を出して直したのだが、両親はそれでも電気代がもったいないと、エアコンをつけようとしない。理由を聞いたら、

「老後のお金がなくなるから。老後のお金が減ると、お前に残せるお金も少なくなるし」

といわれた。

「おれのためなんていうな。あんたたちが風邪をひいて具合が悪くなったり、それが元で入院したりするようになったら、おれはもっと大変なんだ!」

彼は怒ったのだが、それでも両親は、

「老後のお金がなくなる。もったいない」

と頑固にエアコンをつけようとしないので、彼は両親の部屋と自分の部屋の境の襖を常時全開にして、彼の部屋のエアコンをつけっぱなしにして、温風が両親の部屋に届くようにしたのだそうだ。

「これから光熱費はおれが払うから文句をいうな。そっちの部屋のエアコンをつけないのは勝手だが、この部屋はおれの管轄だから、勝手にエアコンを切るのは許さない」

そうきつくいい渡したという話なのだった。

その老後のためといっている両親は、八十歳をすぎているのである。私からすると、

「今、お金を使わなくて、いつ使うのですか。それも生きるのに必要なお金を」

と聞きたくなるのだが、その両親はまだ自分たちの現在は、老後ではないと考えているのだろう。元気でいる人ほど、老後はまだ先と感じるのかもしれない。(19~22頁)

私も著者と同感で、

〈八十歳を過ぎて、今お金を使わなくて、いつ使うのですか……〉

と思ったのだが、

Amazonの本書のレビューを見ていたら、次のように考える人もいて、ビックリ。

しかし、「うちの両親は頑固で困る」の、80代両親の家に同居の未婚男性には、まず己を振り返れと諭したくなった。「これから」光熱費は俺が払う…と、いう啖呵は宜しいが、要はリタイア両親に今まで光熱費払わせてきた訳で。親だって既に老後なのに息子がじゃばじゃば使う光熱費の払いまで心配しなきゃならんのだから自分たちは我慢しなきゃとなるのは道理。

〈明日の心配ばかりしている人には永遠に“老後”は訪れないのではないか……〉

と思ったし、

世界に冠たる長寿国なのに、

「自分を健康だと思う人」の数が世界一少ない(心配性の)日本では、

比較的裕福な国なのに、

「老後は心配ないと思う人」の数も世界一少ないのではないかと考えた。

なので、

(心配性の)日本人の多くが、

“老後”のためにと思って、お金を(死ぬまで)貯め続け、(笑)

使うことなく死んでいくのではないか……と思ったことであった。

「老後って、いったい何だろうね?」