先日、某誌でアンケート調査記事を見ていたら、現代の若者の7割は「草食系男子」との調査結果が出ていた。

「草食系男子」を自認している男性が、大半を占めていたのだ。

そもそも「草食系男子」がどういう人種(?)かというと……

外より内が好き。

格闘技の面白さがわからない。

告白されたらとりあえず誰かに相談する。

「お泊まり」しても何もしない。

仕事中もお菓子を欠かさない。

女子の間にいても自然。

「どうせ僕なんか……」とすぐいじける。

すぐ泣く。

「何食べる?」「どこ行く?」といった質問に即答できない。

ヘアセットができてない姿を見られると、スッピンの女性のように身もだえする。

肌を美白に保つことに熱心。

生存戦略の基本は「様子見」である。

等々……

と、まあ、私のようなオジサンから見ると「よくわからない」男の子たちだ。

それにひきかえ、現代の若い女性は、「肉食系」とまでは言わないにしても、「草食系男子」よりははるかに元気なような気がする。

しっかりとした自分の意志を持ち、積極的に外に出て行っている印象がある。

ここに一冊の本がある。

『インパラの朝 ユーラシア・アフリカ大陸684日』(集英社)。

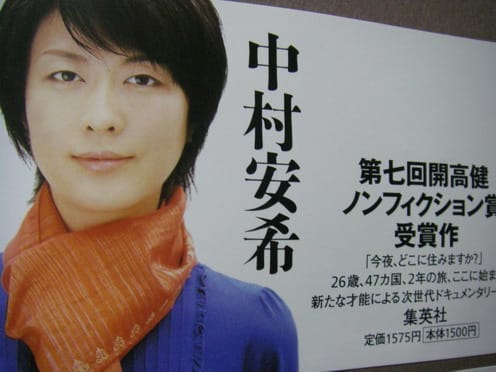

著者は中村安希という女性。

簡単にプロフィールを紹介すると……

中村安希(なかむら・あき)

1979年京都府生まれ、三重県育ち。

1998年三重県立津高等学校卒業。

2003年カリフォルニア大学アーバイン校、舞台芸術学部卒業。

日米における三年間の社会人生活を経て、2006年ユーラシア・アフリカ大陸へ旅行。

各地の生活に根ざした“小さな声”を求めて、47ヵ国をめぐる。

2008年帰国。

国内外にて写真展、講演会をする傍ら、世界各地の生活、食糧、衛生環境を取材中。

他に、海外情報ブログ「安希のレポート」を更新中。

彼女は、26歳の時に、旅に出る。

2年間にわたるユーラシア・アフリカ大陸への旅へ。

その体験を綴ったのが、

『インパラの朝 ユーラシア・アフリカ大陸684日』

である。

《私は45リットルのバックパックの底に980円のシュラフを詰めた。3日分の着替えと洗面用具、パブロンとバファリンと正露丸を入れた。それからタンポンとチョコラBB。

口紅とアイシャドウと交通安全のお守りを用意した。パソコンとマイクとビデオカメラを買い揃え、小型のリュックに詰め込んだ。果物ナイフや針金と一緒に、ミッキーマウスのプリントがついた覆面も忍ばせた。そしてジムで鍛えた両腕に4本の予防注射を打ち、体重を3キロ増やして日本を離れた》

小気味よい啖呵。

ちょっと傲慢なもの言い。

それが旅の気負いを感じさせるが、文章が歯切れが良く、読んでいて気持ちがイイ。

全部のエピソードは紹介できないので、特に強く印象に残った部分をちょっとだけ書き記したい。

中国、東南アジアを経てインドに入り、マザーズハウス(マザーテレサの家)に行く。

ボランティアをするためだ。

ここで国際貢献をしたという動かぬ証拠を獲得し、その実績や経験をこれからの将来に役立てたいと思っていた……ところが、そこには同じ思いの若者で溢れていた。

そしてそこにいるシスターはこう話した。

「人手は十分足りてますが、寄付金は有り難く受け取ります」と。

《バザーハウスの周辺は随分と汚い場所だった。ハウスの表の通りでは、貧困にあえぐ人々が路上で物を乞うていた。その多くが身体に障害を持ち、老人や子供も多かった。見放された人々は、ハウスの外側にいて、通りのさらに向こうにいて、コルカタの街の外部へと広がり、もっと惨めに生きていた》

理想と現実の違いをイヤと言うほど見せつけられ、うなだれる彼女。

その後、パキスタン、イラン、イスラエルと、危険地帯と言われている国々を抜けていく。

《不運にも事件に巻き込まれたら……。恐ろしいことが待っているだろう。怖いのは人質になることや犯人からの暴行ではなく、日本の世間の冷笑や、残してきた日本の家族への激しい批判と非難だった。両親は国家に頭を下げて世間に許しを乞うてでも、娘の命を救うために命乞いをするだろうし、それを止める権利はない――国家に個人を救えるだけの力があるかは別として。

けれど、と、私は考えている。それが子から親に対する残酷な要求と知りながら、それでも無理を望むなら、運の尽きた娘について胸を張って語ってほしい。誰かに聞かせる必要はない。ただ呟くだけで構わない。

「とても幸せな娘でした。少なくとも自宅のテレビの前でポテトチップスを食べながらぼんやりと座っていたのではなく、現実と彼女の間の距離をたとえわずかであったとしても縮めようとする試みの中で志半ばで敗れたのだから。あの子は日本が好きでした。だから日本を離れました。そして、世界が好きでした」と》

覚悟ができている。

これは最初から彼女の内にあったものではなく、たぶん旅を続けていくうちに培われたものなのだろう。

大使館から入国を止められた国もあった。

そこで逡巡し、だが、自らの決断で突き進んで行った。

読んでいてすこし残念だったのは、移動手段が飛行機や長距離バスなどで、自らの足で歩いている部分が少なかったこと。

移動距離、女性旅行者ということを考えれば仕方のないことだが、もっと自分の足で長い距離を歩いたら、違ったものが見えてくるのに……

と思っていたら、アフリカでその機会が訪れる。

西アフリカは、でまかせと騙し、ぼったくりと喧嘩の海だった。

ミニバスもバイクもタクシーも、探し当てた車の多くが、差別料金を請求してきた。

妥当な相場の2倍から5倍を超える場合もあった。

運転手たちは結託し、旅行者を騙して車へ閉じ込め、時には辺鄙な村のどこかへわざと置き去ることで、音を上げさせ、料金をぼったくろうとした。

トーゴの町を出て、溪谷地帯の村に向かい、そこから隣国のペナンへ向けて国境を越えて行こうとした時のこと。

溪谷地帯の村に着くと、ベナンサイドへ抜けるまで28キロの距離が残った。

何台か値段交渉をして、彼女はバイクの男を選んだ。

バイクの後ろにまたがり、サバンナの乾いた森の中へと進んで行ったが、一軒の小屋の前まで来ると、降りるように男に言われた。

それは、溪谷を管理する行政機関の建物だった。

中へ入ると案の定、面倒なことが待っていた。

入園料を払わされた上に、バイクの男が役人と裏で結託し、運賃を3倍に吊り上げてきたのだ。

既にサバンナの中にいるので他に交渉できる車も、助けを求める人もいない。

罠にかかってしまったのだ。

彼らは強気で押してきた。

顔には余裕が満ちあふれていた。

彼女はもう、話をするのも、頭を使い計算するのも、値段交渉を続けることも、彼らの顔を見ているのでさえ、すべて面倒になっていた。

彼女は、わずかに笑みを浮かべて、穏やかに、そしてはっきり言った。

《「トーゴ人はウソつきだ。あなたたちはペテン師だ。トーゴの汚れた精神が、私はとても嫌いだし、話したいとも思わない。私はトーゴを信用しない。トーゴ人が大嫌い。ありがとう。良い一日を」

私はリュックのベルトを締めて、森の中へと踏みだした。背後で二人の声がした。

「君に歩けるわけがない。28キロもあるんだぜ!」

男の大きな笑い声が、やがて後ろで小さくなった。

自然の中へ解き放たれると、まるで青く澄んだ空が沁み渡ってくるように心の中が落ち着いた。私は自然が大好きだったし、歩くことが喜びだった。幸い二本の脚は丈夫で、女の意地もそこそこあった。私は途中で何度か休み、リュックを下ろして汗をぬぐった。23キロのリュックの紐が両方の肩に食い込んで、一部が窪んで内出血した。小さなビニール袋の中に400ミリリットルの水があったが、それはすぐに飲んでしまった。浄水剤は持っていたが、肝心の水源が見当たらず、塩と砂糖と飴を除けば、食料は持っていなかった。それでも喧嘩を続けるよりは、歩いたほうがずっと良かった。そして、しばらく森を進むと不思議な世界が見え始めた》

この後、乗り物で移動していた時には体験できなかったことが彼女に起きる。

新鮮な体験をする。

その事が、彼女の世界観を大きく変えていく。

世界は危険に満ちているし、悪い奴がたくさんいる。

だが……同時に、世界は限りなく素晴らしく、良い人も悪い人以上にたくさんいる。

彼女は旅の間中、危険な目にも遭ったが、多くの善意に包まれ、感動する体験も数限りなくする。

例えば……西サハラからモロッコまでトラックに乗せてもらった時のこと。

運転手とその友人たちは、お金を一銭も要求しなかった。

そればかりか、彼らの仲間の家に招待し、ご馳走をふるまってくれた。

《西サハラ一帯の2000キロを超える道のりを、三泊四日の旅を経てついにマラケシュへと辿り着いた。私は一銭も使わなかった。私は何もしなかった。私は何も言えなかった。運転手も彼の友だちも、友だちの家族もあの女性たちも、彼らの声や行いが新聞の記事になることはない。テレビの画面に流れることも、世界中の誰かにむけて発信されることもない。私と彼らの会話の中に共通の言語は存在しない。すべては記憶に収められ、記録としては残らない。私は彼らに電話をかけて「ありがとう」とさえ伝えられない》

そうなのだ。

世の中に起きている多くの物語は、誰にも知られることなく、そのぞれの胸にしまわれたまま、時の流れにたゆたい、いずれは消えてゆく。

彼女は、ある時、親切にしてくれた人たちに、こう問いかける。

「皆さんがくれた親切に対し、私は何を皆さんにお返しすればよいのでしょうか」

と。

彼らは飾らずにこう答えたという。

「私たちが出会ったことを忘れないでください。私たちもあなたのことを一生忘れはしないでしょう。ただ、それでよいのだと思います」

彼女は、彼らのことを忘れないために、この旅の記録を書き始めたのではないだろうか?

彼らの記憶が、「時」という川のうたかたに消え去る前に……

そして、彼女の書いたこの記録は、「第七回開高健ノンフィクション賞」を受賞する。

本の帯に、著者・中村安希の写真がある。

身長169cm。

スレンダーな美人。

彼女が2年間の旅を終え、無事に帰国できたのは、日本だけでなく、世界中の男が「草食系」に成り下がったせいなのかもしれない。