台湾海峡に浮かぶ澎湖諸島の馬公(まこう)空港で痛ましい飛行機事故が起きた。台風10号の悪天候の中で、着陸に失敗したと伝えられる。事故に遭われた方々には、謹んで哀悼の意を表したい。

このブログのタイトルともなっている澎湖(ほうこ)諸島は、日清戦争の結果、台湾島とともに日本に割譲された。日本統治時代(1895-1945)の馬公は、帝国海軍の主要な基地のひとつとなり、蒋介石の中国国民党が台湾に流亡してからは、「大陸反抗」の前線基地となった。

澎湖諸島の周辺海域は、季節風が強く、海の難所と言われてきた。強風が吹き荒れるため、島々には大木が育たず、一見、荒涼たる光景だが、南回帰線に近く亜熱帯気候なので、今や台湾屈指のリゾート地になろうとしている。島の主産業は漁業で、馬公市にある「国立澎湖科学技術大学」には、海洋資源工学院が置かれているほどだ。

馬公市内には、日本統治時代の歴史的建造物が数多く遺っていて、それらは大切に保存されているか、今なお現役で使われている。例えば、後藤新平が台湾に作った十数カ所の病院のひとつが馬公市にあり、当時の建物はそのまま使われている。さらに澎湖県庁舎、馬公税関、馬公警察署、軍宿舎、迎賓館などをこの目で確かめることができる。

特に、皇族を迎えるために作られた「迎賓館」は、純和風の建物で、当時の面影をそのまま残して、歴史資料館として公開されている。この迎賓館の和室に座れば、ここは日本ではないかと錯覚するに違いない。

このように日本と深い歴史的繋がりを持つ澎湖諸島だが、映像資料は極めて少ない。ここでは、以前私がUPした次の映像を紹介しておく。

(「澎湖諸島の自然と歴史」~知られざる台湾より)

旅客機が着陸失敗、46人不明 台湾、台風の中を運航

台北=鵜飼啓 朝日新聞

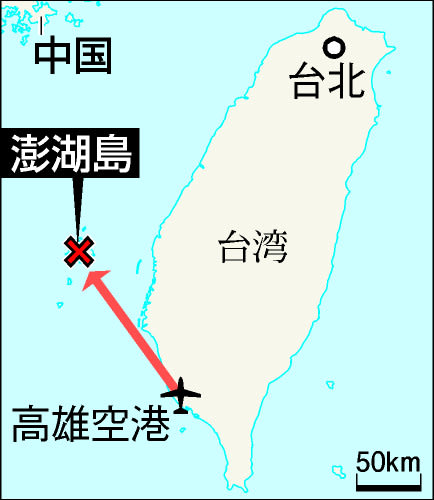

台湾・澎湖島の空港近くで着陸に失敗し、大破した復興航空機。「12人負傷、46人安否不明」と報じられている

台湾の離島・澎湖島で23日夜、乗客乗員58人が乗った復興航空(トランスアジア航空)機が着陸に失敗し、炎上した。葉匡時・交通部長(交通相)は46人の安否を確認できていないとしており、大半が死亡したと見られる。12人が負傷した。台湾はこの日、台風10号が直撃しており、天候不良で着陸に失敗した可能性が高い。日本外務省によると、搭乗者名簿に日本人とみられる名前はなかった。

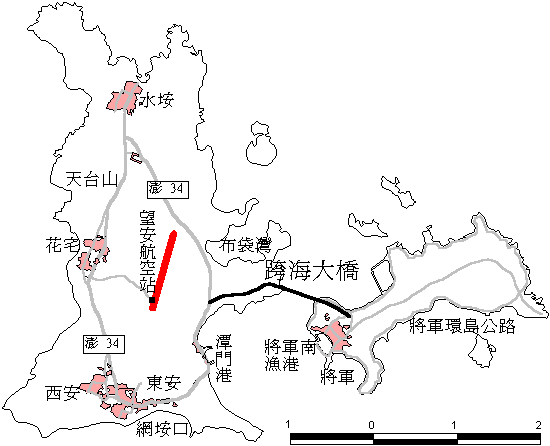

旅客機はATR72型機で、台湾南部・高雄から澎湖島の馬公空港に向かっていた。午後4時に出発する予定だったが、悪天候で午後5時43分になって出発。午後7時過ぎに馬公空港に着陸しようとしたがうまく行かず、再上昇を試みたが、空港付近の村に着地して大破したという。

死傷者の数については情報が入り乱れており、地元消防局長は当初、中央通信に対し、51人が死亡したと語っていた。葉氏は、10体余りの遺体が見つかったとしている。現地からの映像によると、旅客機が大破した場所には民家が並んでいる。

澎湖島は台湾本島から西に約50キロ、台湾海峡に浮かぶ離島。リゾート地として知られ、スキューバダイビングなどで人気がある。(台北=鵜飼啓)

このブログのタイトルともなっている澎湖(ほうこ)諸島は、日清戦争の結果、台湾島とともに日本に割譲された。日本統治時代(1895-1945)の馬公は、帝国海軍の主要な基地のひとつとなり、蒋介石の中国国民党が台湾に流亡してからは、「大陸反抗」の前線基地となった。

澎湖諸島の周辺海域は、季節風が強く、海の難所と言われてきた。強風が吹き荒れるため、島々には大木が育たず、一見、荒涼たる光景だが、南回帰線に近く亜熱帯気候なので、今や台湾屈指のリゾート地になろうとしている。島の主産業は漁業で、馬公市にある「国立澎湖科学技術大学」には、海洋資源工学院が置かれているほどだ。

馬公市内には、日本統治時代の歴史的建造物が数多く遺っていて、それらは大切に保存されているか、今なお現役で使われている。例えば、後藤新平が台湾に作った十数カ所の病院のひとつが馬公市にあり、当時の建物はそのまま使われている。さらに澎湖県庁舎、馬公税関、馬公警察署、軍宿舎、迎賓館などをこの目で確かめることができる。

特に、皇族を迎えるために作られた「迎賓館」は、純和風の建物で、当時の面影をそのまま残して、歴史資料館として公開されている。この迎賓館の和室に座れば、ここは日本ではないかと錯覚するに違いない。

このように日本と深い歴史的繋がりを持つ澎湖諸島だが、映像資料は極めて少ない。ここでは、以前私がUPした次の映像を紹介しておく。

(「澎湖諸島の自然と歴史」~知られざる台湾より)

旅客機が着陸失敗、46人不明 台湾、台風の中を運航

台北=鵜飼啓 朝日新聞

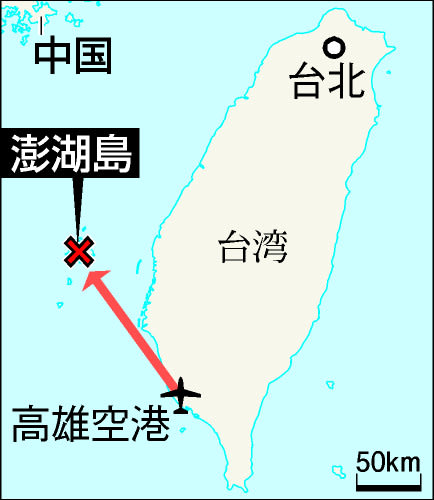

台湾・澎湖島の空港近くで着陸に失敗し、大破した復興航空機。「12人負傷、46人安否不明」と報じられている

台湾の離島・澎湖島で23日夜、乗客乗員58人が乗った復興航空(トランスアジア航空)機が着陸に失敗し、炎上した。葉匡時・交通部長(交通相)は46人の安否を確認できていないとしており、大半が死亡したと見られる。12人が負傷した。台湾はこの日、台風10号が直撃しており、天候不良で着陸に失敗した可能性が高い。日本外務省によると、搭乗者名簿に日本人とみられる名前はなかった。

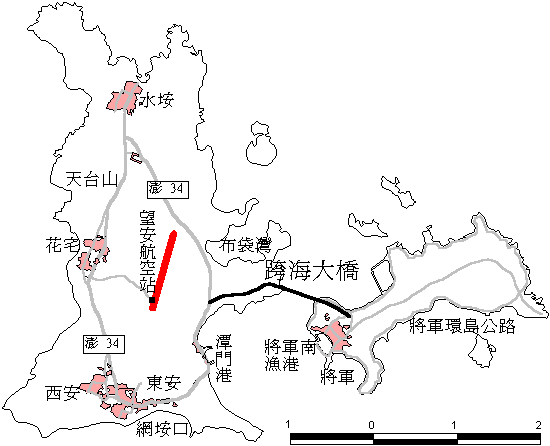

旅客機はATR72型機で、台湾南部・高雄から澎湖島の馬公空港に向かっていた。午後4時に出発する予定だったが、悪天候で午後5時43分になって出発。午後7時過ぎに馬公空港に着陸しようとしたがうまく行かず、再上昇を試みたが、空港付近の村に着地して大破したという。

死傷者の数については情報が入り乱れており、地元消防局長は当初、中央通信に対し、51人が死亡したと語っていた。葉氏は、10体余りの遺体が見つかったとしている。現地からの映像によると、旅客機が大破した場所には民家が並んでいる。

澎湖島は台湾本島から西に約50キロ、台湾海峡に浮かぶ離島。リゾート地として知られ、スキューバダイビングなどで人気がある。(台北=鵜飼啓)

遠山正瑛(1906-2004年)

遠山正瑛(1906-2004年)