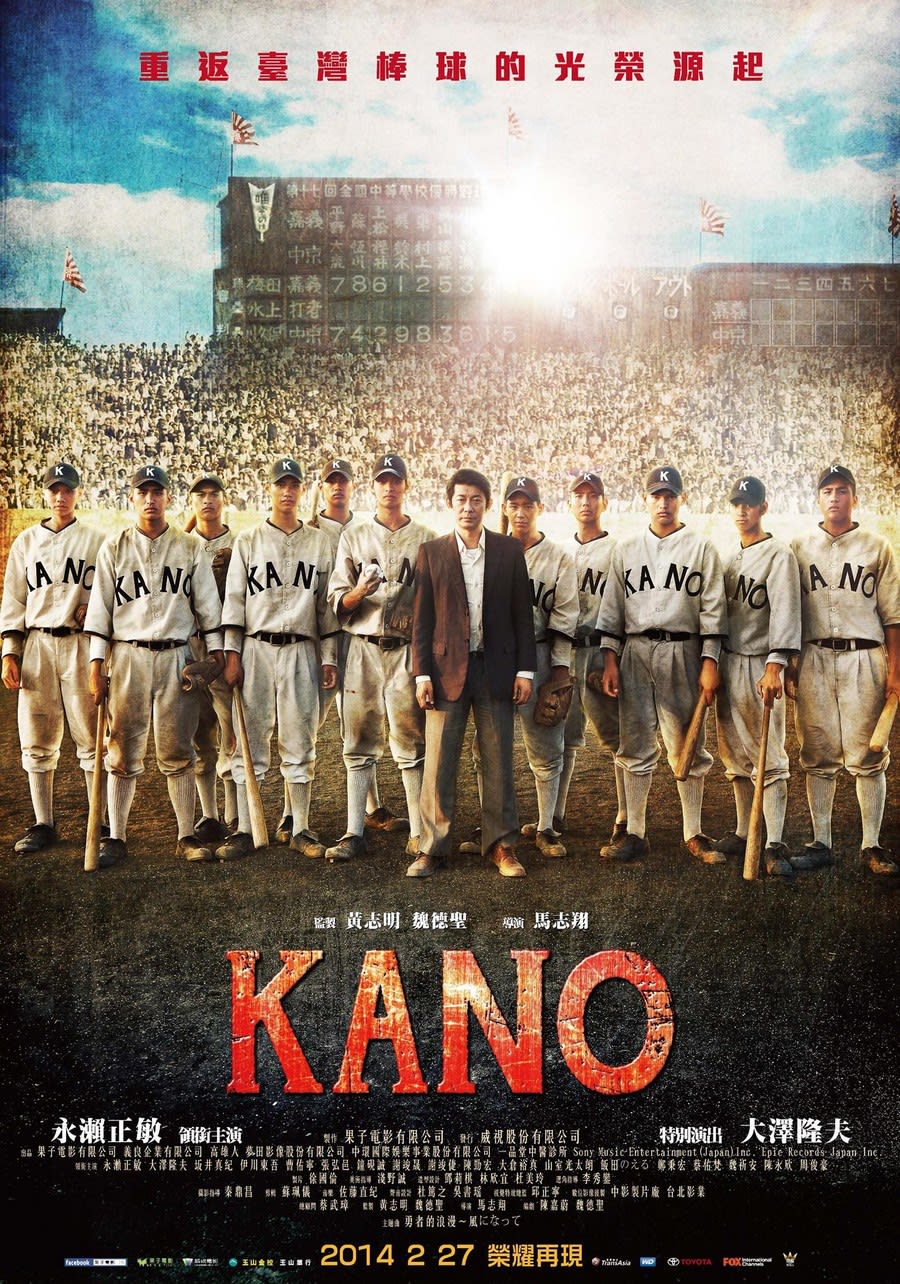

ちょっと離れた町のシネコンに台湾映画「KANO」を見に行った。週日の昼間ということもあり、客は三分の入り、その大半は中高年だった。

昨年の秋、私はエバー航空の機内でこの映画を見たのだが、やはり大きな画面でもう一度見たいと思っていた。

「KANO」(嘉農)こと嘉義農林学校野球部が甲子園に出場したという史実については、今から6年前に放送された「世界ふしぎ発見 台湾縦断グルメ大紀行」で初めて知った。番組には、かつて野球部員であったというご老人達がユニフォーム姿で出演した。その当時で彼らは八十歳代半ばだったが、全く訛りのない美しい日本語を話し、番組が差し入れた白米(蓬莱米)のおにぎりを美味しそうにほおばった。今、彼らは元気でおられるのだろうか?

この映画の内容については、ここでくどくど話したとしても、下に貼付した「予告編」と「台湾演義・嘉農」には敵わない。

そこで、二点ほど、気になった点を記しておきたい。

まず、終幕の少し前に、実際に甲子園に行った「KANO」部員達のその後の人生が紹介されていく。台湾人のほとんどは日本が去ったあとも、台湾の野球界、教育界、実業界でそれぞれ活躍し、輝かしい足跡を記している。日本が移植した教育、近代農学は、台湾各地で花開いたのだ。その一方で、日本人の二名は南方で戦死した。映画「アメリカン・グラフィティ」にも同じような手法が採られていたが、「KANO」のこちらは小説ではなくホンモノの人生。それだけに、歴史に翻弄された世代の人生を垣間見た思いがした。

次に、この映画には「朝日新聞社旗」や国旗(日章旗、旭日旗)が頻繁に登場する。これだ。

最近の韓国人が日章旗や旭日旗に対して異常なほどの敵意を示すことはよく知られている。その韓国人がこの映画を見たら、急性「火病」で卒倒してしまうことだろう。何故なら、そこには「反日」の要素など微塵もないからだ。

「朝日新聞」は中韓両国と「歴史認識」を「共有」せよと、いつもお説教を垂れるのだが、「朝日」記者こそこの映画を刮目して見るべきだろう。台湾人がアナタの社旗を振って甲子園を讃えてくれるのに、アナタの会社は「台湾は中国の一部」であり、国ではなく「一地域」だと言い募る。だが、その台湾人は、世界中で最も日本を理解してくれる人達なのだ。さらに、この映画には八田與一が登場する。彼が設計し、完成させた嘉南大圳(ダム)は南部台湾の荒野を肥沃な農地に変えた。実は、これは八田與一の個人的業績ではなく、台湾総督府の行政実績なのだ。日本統治時代の台湾社会がいかに見事に近代化を成し遂げたかという象徴でもある。この映画をみるだけで、近代日本はアジアに災いをもたらしただけだったという「朝日」のご高説はすでに破綻しているのだと分かることだろう。

この映画は「海角七号」の魏徳聖氏がプロデューサーを務めているが、嘉義農林学校野球部と八田與一という史実(実話)を正面から採り上げている点において、「海角七号」よりずっと大きなインパクトを観客に与えそうだ。

興味のある方は、ぜひご覧になっていただきたい映画。間違いなく台湾が好きになるはずだ。