先ほど、リニア新幹線駅工事が進む町のシネコンで北野武の新作「首」を見てきた。週日の昼過ぎなので、観客は10人ほど。これがヒット作になるのかどうか、にわかにはわからない。

言うまでもなく、この映画は北野武が描く暴力の世界。前作は暴力団の抗争、この映画では「本能寺の変」を軸に戦国武将の抗争を描く。「首」のタイトルどおり、斬首シーンの連続で、辟易とさせられるが、映画が終わると何かスッキリとした気分に。前作でも同様だったが、これは北野武の手腕だろう。

この映画では、戦国武将がホモ・セクシャルだったという設定なので、何やらおぞましいシーンや会話が続く。北野武がLGBT法に賛同しているからか、さもなくばジャニーズ事件を念頭に置いてのことなのか。

フランスなどで公開することを前提に作られたというこの映画。斬首された首を並べて、品定めをするシーンなどは、フランス人なら、野蛮な首狩り族の物語に見えるはず。大げさに言えば、日本の国益を毀損する行為?なのではないか、と思えてくる。そうまでして、カンヌ映画祭とやらを狙うのか?タケシも焼きが回ったなと感じる。

【10人一気見せ!】ビートたけし、西島秀俊、加瀬亮、中村獅童、浅野忠信、遠藤憲一…映画『首』キャラクターPV公開!

つい先日、娘の赤ちゃん誕生。

初めての出産なので、ずいぶんと心配したが、特に問題なく元気な赤ちゃんを見ることができた。

しばらくは我が家にとどまるが、その後は遠くに行ってしまう。そう考えると、余計に愛おしくはなる。

火曜日(14日)の昼、リニア新幹線工事が進む駅の近くにあるシネコンに出かけ、「ゴジラ-1.0」を見てきた。一時半に上映開始、観客は十数人だった。

この映画については、ネタバレが禁じられているようなので、詳しくは書かないが、私の感想では、星三つ★★★だろうか。まず、ストーリーが杜撰で稚拙。最後の結末を見ると、それまでの展開が何だったのかという感じ。さらに、主演男優の凡庸な演技、ひどい滑舌の悪声(鼻声)が全体の印象を悪くしている。

とはいえ、特撮の部分は素晴らしい。ゴジラの都市破壊、戦艦との交戦画面などは、ファンにとっては大歓迎の出来だろう。私的には、米軍の爆撃により廃墟となった「帝都」東京の光景や、「戦災」にもめげず自力で復興に歩む庶民の姿は、よく描かれていると思った。「戦災」の被害者に対して、敗戦国となった日本政府はほぼ何もしなかった。財政的にも、東日本大震災時の「復興住宅」のような支援は無理だった。

主人公が自力で建てたバラック住宅には、電気製品と言えば、裸電球とラジオがあるだけ。TV、冷蔵庫、洗濯機などが普及するのは、ずっと後になってから。私自身も、その変化のプロセスを体験しているから、実証的な映像には感心した。

ゴジラが来襲するのを知りながら、政府はそのことを公表しない。「この国は、重要なことを国民に知らせない。誰かが責任をとることを避けるためだ!」というセリフは、東日本大震災やコロナ禍を身近に経験した我々の思いを代弁している。というか、ゴジラの存在そのものが大震災や戦争を象徴しているのだという見解ももっともだと思えてくる。

同調圧力、無限無責任体制、事なかれ主義‥‥その根源にあるものは?それを糺(ただ)さないと、いつでも「特攻」の繰り返しだ!この国は‥。

【予告】映画『ゴジラ-1.0』《2023年11月3日劇場公開》

2018年7月にウズベキスタンを旅行した私。このブログにも旅行の感想文を書いた。

ウズベキスタンは首都のタシケントと古都サマルカンドを訪れた。タシケントでは、「ナボイ劇場」というオペラハウスを案内された。

「ナボイ劇場」は、ソ連に「抑留」された日本軍人によって建設されたと言われる。1969年のタシケント大地震においても倒壊せず、今では日本とウズベキスタンの友好の証となっているそうだ。

第二次大戦終了後、満蒙や樺太にいた日本軍兵士は武装解除され、その多くがシベリアに「抑留」され、強制労働に従事させられた。その過酷な体験はすでに知れ渡っていたから、はるかかなたのウズベキスタンに抑留された日本兵士だけが、何か特別な「体験」をしたかのような説明には、私が実際に「ナボイ劇場」の前に立ったときでも、若干の違和感を感じた。

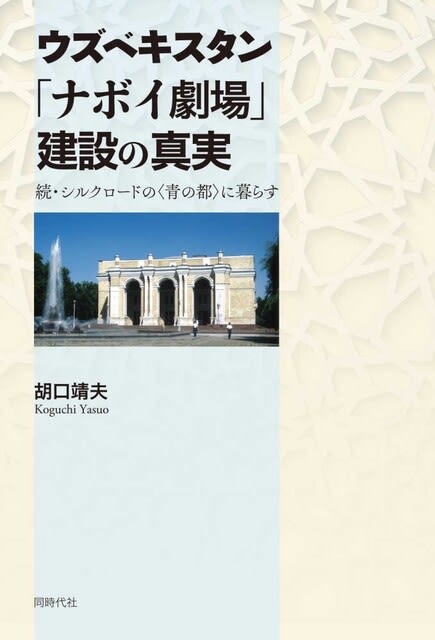

ナボイ劇場(2018.7撮影)

最近になって、一冊の本を手にした。「ウズベキスタン ”ナボイ劇場”建設の真実」(胡口靖夫著 同時代社 2019年)だ。

著者は、オペラハウスは日本人兵士によって建てられたものではないことをウズベキスタン側も明言しており、「美談」を広めた張本人は嶌信彦(ジャーナリスト)だったと指摘する。嶌信彦は、十五年ほど前まではTVに頻繁に出ていたから、覚えてる人も多いだろう。彼は、日本ウズベキスタン協会の会長だったとき、ナボイ劇場の日本人建設説を流布して、次のように書いた。

「現ウズベキスタン共和国の首都タシケント市に建つナボイ劇場は、旧ソ連抑留者のうち、タシケントまで強制連行された日本人捕虜450人の手によって建設され、1947年に完成した。1960年代の大地震の際、他の多くの公共建築物が倒壊したにもかかわらず、ナボイ劇場だけはビクともしなかったため、これを建設した日本人の働きぶりがいつしか”伝説”となり、ウズベキスタンが日本に敬意を持つ大きな背景となった。」(同書 p.11)

この 「日本人説」をバックアップしたのが、駐ウズベキスタン大使を務め、その後国会議員に転身した人だと言う。これは、中山恭子・元衆議院議員に間違いない。

ウズベキスタンがソ連邦の崩壊に伴い「独立」を果たしたのが、1991年。このころ、日本は「経済大国」であったから、ウズベキスタン側としては、日本とのつながりを模索したはずだ。そこに持ち出されたのが「ナボイ劇場」物語で、中山恭子・駐ウズベキスタン大使が飛びついた。

歴史上の美談には気をつけねば。杉原千畝さえも、疑わしく思えないこともない。まさか、八田與一まで‥? まさかとは思うが。

最新号の「ニューズウィーク」(最新号)に「旧植民地の心の傷に思いを馳せない日本の出版社」と題する記事が掲載されている。このコラムの執筆者は楊海英・静岡大学教授。

『大手出版社の集英社が刊行している創業95周年記念企画「アジア人物伝」の最終巻が、李登輝を「中国」の人物として記載していることに、台湾で反発が広がっている』日本の大手出版社、集英社が創業95周年記念企画として刊行している「アジア人物史」シリーズが、批判の矢面に立たされている。発端は、2024年4月公開予定の第12巻「アジアの世紀へ」で、鄧小平や孫文らと並んで台湾の元総統・李登輝氏とチベットの宗教的指導者ダライ・ラマ法王を「中国の歴史的人物」として扱ったことだ。

かつての「ひとつの中国」論議を再燃させたかのような集英社の不見識は、確かに責められるべきだろう。だが、今の出版社の現場では、「中国とは何か」という七面倒くさい議論に与するような編集者はもういないのではないか。大方は中国には無関心、あるいは辟易としていて、「アジア人物史」の「中国」の中に李登輝を入れても(入れなくても)どちらでもいい、と思っているのではないか。

編集者の問題のほかに、この「アジア人物伝」の監修者が姜尚中という点がひっかかる。姜尚中が学者という鎧を被った反日主義者、差別主義者であることは、彼の経歴、業績を顧みればはっきりしている。なぜ、こんな人物に集英社は監修を依頼したのか?

楊海英と姜尚中は、まさに対極の人物。楊氏は、中国内モンゴル自治区出身のモンゴル人。日本に留学して、文化人類学を学び、中国共産党による「ひとつの中国」論が虚妄であることを実感した。日本国籍を取得して、現在は中共政権を鋭く批判している。一方、姜尚中は在日朝鮮人として九州に生まれ、特に差別を受けたこともないはず(姜尚中の高校の同窓生が証言している)なのに、「被差別」を「売り物」にして、私大出ながら異例の東大教授というポストにありついた。マスメディアに多く露出することにより、読者、視聴者に対して「自虐史観」を植え付ける役割を果たしている。姜尚中が「韓国籍」を捨てないのは、それが「飯のタネ」になっているからだろう。

「アジア人物史」の総監修者は在日韓国系知識人の代表格の姜尚中・元東京大学教授である。姜氏は在日としての精神的葛藤について語り続けて来たのに、同じ境遇に置かれていた台湾人と満蒙の人間の心情を汲み取ろうとしなかったのではないか。李登輝氏とダライ・ラマ法王を「中国人」とするのは、在日を日本人だと決め込むのと同じではないか。

上記の楊海英氏の指摘がすべてを語っているように思われる。ポストコロニアリズム(ポスト植民地主義)、オリエンタリズムが「専攻」だったはずの姜尚中だが、どこまで自己顕示欲を「暴走」させれば気が済むのか。

台湾からの批判を承知の上で、この書籍を刊行する集英社の責任は大きい。NHKの真似をしなくてもいいんだよ、と言っておく。

旧植民地の心の傷に思いを馳せない日本の出版社

日本に好意的だった李登輝だが...... Yuriko NakaoーREUTERS

<大手出版社の集英社が刊行している創業95周年記念企画「アジア人物伝」の最終巻が、李登輝を「中国」の人物として記載していることに、台湾で反発が広がっている>

日本の大手出版社、集英社が創業95周年記念企画として刊行している「アジア人物史」シリーズが、批判の矢面に立たされている。

発端は、2024年4月公開予定の第12巻「アジアの世紀へ」で、鄧小平や孫文らと並んで台湾の元総統・李登輝氏とチベットの宗教的指導者ダライ・ラマ法王を「中国の歴史的人物」として扱ったことだ。「李登輝基金会」の董事長(会長)で、李元総統の次女である李安妮は2日、「極めて残念に思う」との声明を発表した。台湾の行政院長の陳建仁も3日に立法院での答弁で、「台湾は独立した主権国家だと認識していた李登輝の生前の意志を集英社は尊重すべきだ」と、見直しを促した。権威ある国立の研究機関・台湾国史館の陳儀深館長も「李登輝元総統の伝記である以上、本人の意志から離脱したことが書かれるのは論外だ」とメディアに語った。

台湾教授協会の陳俐甫会長も「チベット人とモンゴル人、それに台湾人は中国人ではないのは自明のことだ。台湾人は日本で震災が起こるたびに支援してきたにも関わらず、裏切られた」と不満の声を発した。

李登輝氏は生前に作家の故・司馬遼太郎に「台湾人の悲哀」について訴えていたが、その悲しい声は日本社会に届かなかったのだろう。悲哀とは、台湾人はあくまでも独立した人格を持つ人間であるのに、他者即ち中国人だと一方的に断じられる悲しみを指す、と李登輝は以前に強調していた。

ではなぜ、日本を代表する「知の殿堂」でこのようなことが起こったのだろうか。そこには2つの要因がある。満蒙、即ち台湾と同じ日本の支配を受けた側の視点から指摘しておきたい。

第1に、日本には真摯に反省しようとしない植民地史観が健在である。日本の知識・学術界は戦後、政治家以上に痛切な反省を繰り返してきたが、実際はパフォーマンスに過ぎなかった。日本は台湾を清国から譲られた「化外の地」として50年間支配してのち、戦勝国の中国に引き渡して責任を逃れた。その際たる事例は1972年の断交事件で、中華人民共和国との国交を「回復」「正常化」することで、再び旧植民地を切り捨てた。

厳密に言えば、台湾は台湾原住民の国である。シナ・チベット語系の言葉を操る少数の政治集団(蒋介石の中華民国亡命政権)が入植してくるはるか以前に、オーストロネシア系の先住民が既に島を開発し、独自の文明を築いた。日本は、オランダの「フォルモサ統治」の後に占拠したが、無関係の中国に台湾を引き渡す文明史的根拠はなかった。李登輝も台湾人であって、中国人ではない。

中国に「売り渡した」道義的・法的責任

第2に、戦前に満蒙の大地に侵入し、満蒙独立という甘い言葉を満洲人やモンゴル人の耳元で囁いていた日本人は、戦後に多くが北京詣でして毛沢東の中国共産党に謝罪した。満洲とモンゴルは長城の北にあり、文明的にも歴史的にも中国の一部ではなかった。1912年早春に清朝の皇帝が権力を孫文に禅譲する前年の暮れに、モンゴル人は既に独立を宣言している。その独立したモンゴルはチベットと外交関係を結んでいたし、世界からも承認されていた。

モンゴルの半分、即ち内(南)モンゴルは日本に支配されなかったら、1945年以降に中国に取られることもなかった。このように、台湾も南モンゴルも日本が占領し、しばらく統治してから中国に「売り渡した」に過ぎない。その道義的・法的責任について、日本は一度も反省しなかったのではないか。

「アジア人物史」の総監修者は在日韓国系知識人の代表格の姜尚中・元東京大学教授である。姜氏は在日としての精神的葛藤について語り続けて来たのに、同じ境遇に置かれていた台湾人と満蒙の人間の心情を汲み取ろうとしなかったのではないか。李登輝氏とダライ・ラマ法王を「中国人」とするのは、在日を日本人だと決め込むのと同じではないか。

「各人物を配置した地域区分はあくまで便宜的なものです」と、集英社のウェブサイトに記されてはいる。集英社は漫画やアニメなどを中国で売って儲けているのだろうが、中国での経済的利潤ばかり考えるのでなく、旧植民地出身者の癒えない傷に思いを馳せてはどうか。