いよいよ大好きなw ダンパーを作るパートに突入しました。

毎度この工程は好きですが、僕の場合物の選別から入りますので

どちらかと言うとその時間が組む時間を大幅に超えます。

今回少しだけ整理しましたが、まだまだ全貌は見えずw

そのうち完全に整理したいですね(思うだけ)

tqtoshiです。

やっとの事で辿りついた週末は、週中の疲労が取れずイマイチですねw

本来でしたらRC活動的な事を嗜み(汗) 心地よい疲労と共に過ごしたいですが

そこまで至らない自分に歳を感じます(笑)

と言う事で(繋がって無いw) 昨日に続き激レアマシンの製作の続きをやってみました。

まあダンパー組むのは好きですが、今回は次もあるのでサクサク行きます。

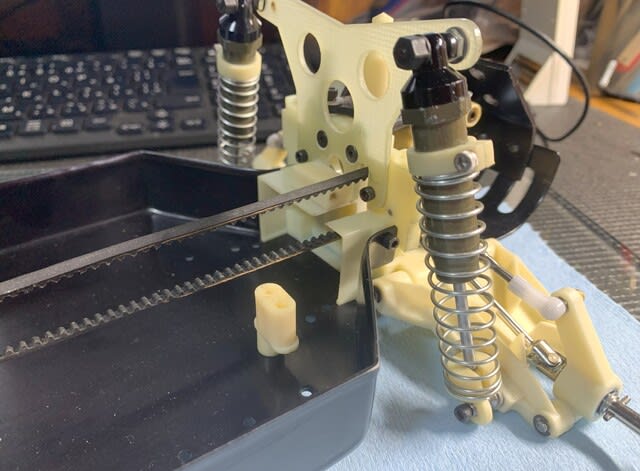

まずは昨日の記事の様子から

ココまで使用パーツが選別できれば組み立ては簡単なんす(深)

実際はこんな保管形体からの仕分けから始まりますwww

コレでも相当量減ったんです(^^)

一番ひどい時はアソシの古いダンパーだけで、みかん箱サイズの段ボール1箱ありました(汗)

基本全部中古ですが、海外から購入した大量の中古RC-10に付属の物や、

ダンパー単体で輸入した物などが殆どですね。こちら大別すると特徴的なゴールド仕様は

主にフロントが短足の系統の物が多いですね。深緑色のテフロンコートは、

当時物のteamcar設定の物ですが、状態の悪い物や傷の多いケースは廃棄してます。

この中からRC-10を作成する際は選別する訳ですが、まだあと10台位は余裕で作れそうですね。

そろそろ所持の限界の気もしますので、少し整理しようと思います。(思うだけ)

今回少し仕分けしました(業者かw)

アソシRC-10に限らず、旧車のレストアで一番大事なのは

「状態の良い物を多く持つ」だと思います。

いくら貴重とは言え、傷だらけのダンパーケースはテンション下がりますし、

曲がったシャフトは上手く走りません。なので走行済みの中古から良い物を選択して

使用するのですが、毎度この作業が大変なので次回に備えて少しだけ選別しました。

毎度ダンパーシャフトは磨いちゃいます(笑)

使えるパーツを選別したらあとは組むだけですが、この年代のアソシパーツは、

そのまま組んでもまともに機能しないのでそれぞれ手を入れてあげます。

コレが面倒か否かで分かれると思いますが、ダンパーは走りの要ですから

キッチリとやった方が、広い意味でマシンを壊さず長持ちさせることが出来ると考えてます。

シャフトはスコッチで強制的に研磨してから再利用。そして中に具を詰めるタイプの

樹脂パーツは、丁寧にシムの側面のバリを取り、ペーパーで面だししてから組みます。

アソシダンパーのこの部分は非常に精度よく作られているので、

シムにバリなどがあると間に挟むOリングを押してしまいスムーズに作動しません。

それだけならいいのですが、ある一定以上の衝撃がかかった際にC型のクリップが外れる

頻度も高くなるのでココは丁寧な作業が必要と思ってます。

大事なのは最終のC型クリップは磨かず、シムと中間スペーサーだけ加工する事ですね。

この兼ね合いが難しいのですが、上手に出来るとほぼ力を入れないでも

内部の具をセットする事が出ます。

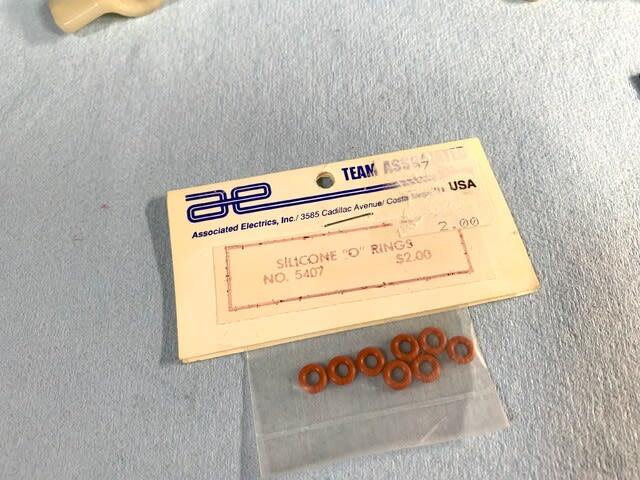

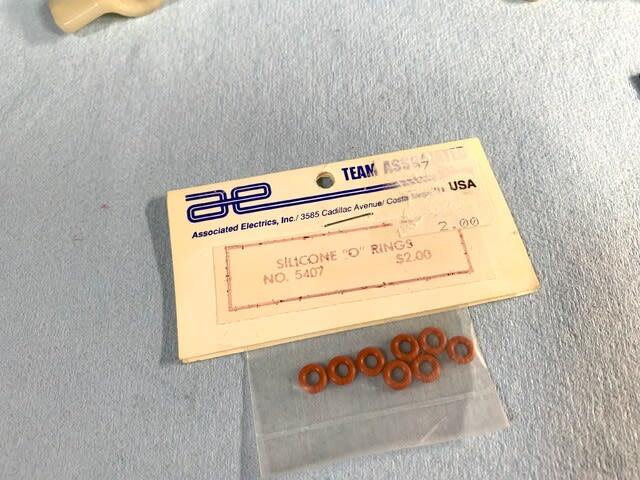

Oリングは超絶年代モノの新品を使用します。

アソシ白タグ時代の商品ですから、40年近く経過してそうですが

案外と柔らかさを保っており、普通に使えました。

このOリングは、ホント耐久性が高くて好きなんですが、扱い間違えると

1日で膨らんだり痛んだり面倒な品ですねw Oリングに関して諸説ありますので一概にですが、

僕はグリスで浸す派ですね。物は昔はアソシ製グリーンスライム。

今はアクソンのショックグリス(赤)が一番いいと思ってます。

ピロボールも万全に錆びてますので磨いてやります。

今のメッキが分厚い商品ではなく、素地のままですからそのまま錆びますねw

ですけど製品としてこの頃のアソシの鉄は相当高品質な物を使用していて、

表面の薄錆と汚れを落とすと、恐ろしく光り輝き出します。ドリルチャックで磨いた後は、

WD-40をまぶしてウエスでよく揉み込んで使用します(笑)

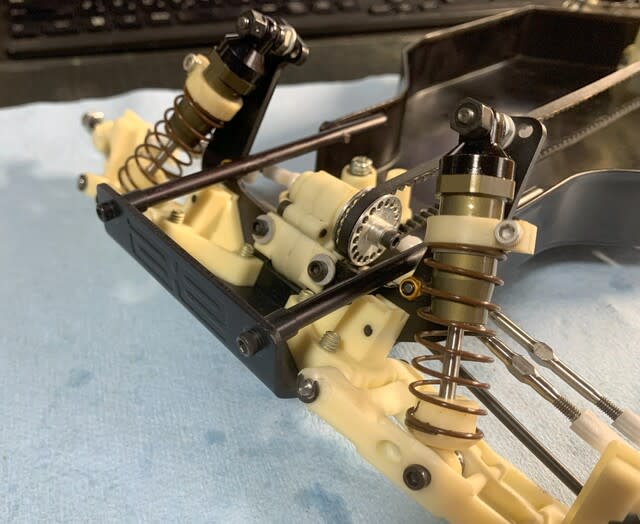

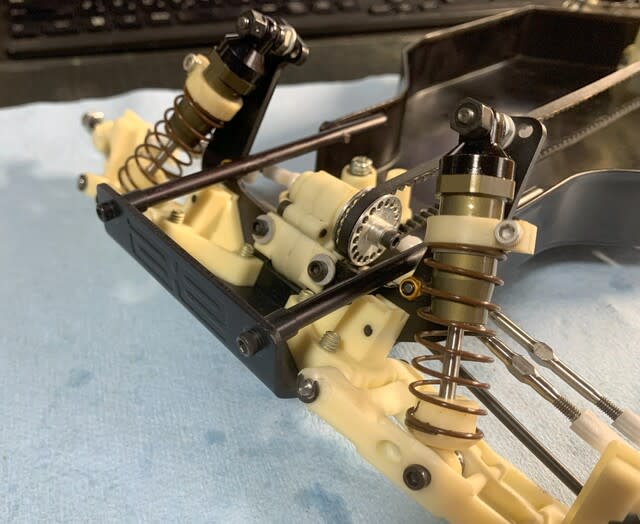

数々の工程を経て完成したダンパーは最高の所有感ですわ(祝)

今の時代のダンパーにも性能で負けている部分は無いと思います。

それ処か、納まりや粘りなどコレを超える性能の物は少ないと思う位。

これが1990年には存在してましたから、今思えばコレも十分オーパーツですね。

今回は走行の見込みが薄いのでw オイル消費を兼ねてロッシ製の30番を前後に使用しました。

スプリングは暫定で、フロントはブラウン(B4の頃の商品)で、

リアはシルバー(荒巻きじゃない奴)で何となく完成。

マシンにつけると似合いますね♪

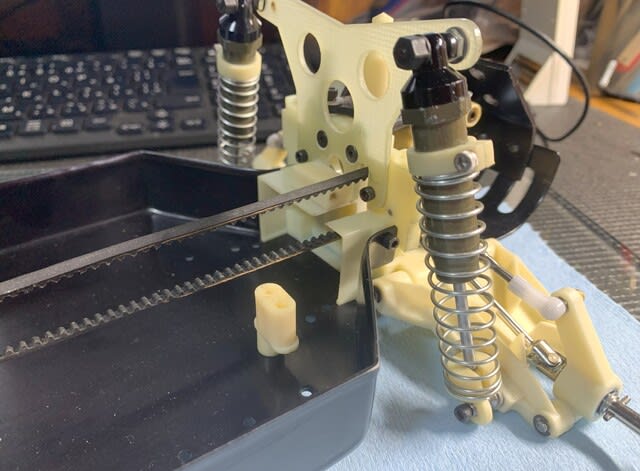

フロントはバネレートがかなり低いのですが、走行しないなら手で動かしてイイ感じ(笑)

対するリア側は、ストロークを規制するスペーサーを2個(約6mm)程度にしましたが

まだまだ必要ですね。因みに使用するタイヤは2.2インチを想定してますから、

ダンパー自体ほんの少し短い1.02インチ長に変更するという手もあります。

コレは昔1.32インチ長を(リア用ロング)1.02インチ長を(リア用ショート)と読んで

実際に流行った時期もありました。1.02インチ長は詰まるとこ10Tのフロントと

同サイズですが、スプリングの選定にコツがいるので悩ましいですね。

まあ今回は微修正してこのまま進めたいと思います。

ココまで出来ました♪

ダンパーが付くとぐっと車感が増しますが、ホントこのMIPのコンバージョンはよく考えられてますね。

物が華奢だったり、容量が不足しているのは時代背景と思いますが、全体のデザインとか配置とか、

本来の美しいRC-10の外観を崩さないまま4WD化ですから、マニアにはたまらん商品ですね。

ここで完成としても良いと思いますが、走行状態までもっていってこその

マニアだと思いますのでもう少し頑張りたいと思います。

完全に走行できる状態にして走らない(汗) 素敵だわーwwwww

走れないじゃなく走らないだもんね。

(*´ω`*)

寝ますw

毎度この工程は好きですが、僕の場合物の選別から入りますので

どちらかと言うとその時間が組む時間を大幅に超えます。

今回少しだけ整理しましたが、まだまだ全貌は見えずw

そのうち完全に整理したいですね(思うだけ)

tqtoshiです。

やっとの事で辿りついた週末は、週中の疲労が取れずイマイチですねw

本来でしたらRC活動的な事を嗜み(汗) 心地よい疲労と共に過ごしたいですが

そこまで至らない自分に歳を感じます(笑)

と言う事で(繋がって無いw) 昨日に続き激レアマシンの製作の続きをやってみました。

まあダンパー組むのは好きですが、今回は次もあるのでサクサク行きます。

まずは昨日の記事の様子から

ココまで使用パーツが選別できれば組み立ては簡単なんす(深)

実際はこんな保管形体からの仕分けから始まりますwww

コレでも相当量減ったんです(^^)

一番ひどい時はアソシの古いダンパーだけで、みかん箱サイズの段ボール1箱ありました(汗)

基本全部中古ですが、海外から購入した大量の中古RC-10に付属の物や、

ダンパー単体で輸入した物などが殆どですね。こちら大別すると特徴的なゴールド仕様は

主にフロントが短足の系統の物が多いですね。深緑色のテフロンコートは、

当時物のteamcar設定の物ですが、状態の悪い物や傷の多いケースは廃棄してます。

この中からRC-10を作成する際は選別する訳ですが、まだあと10台位は余裕で作れそうですね。

そろそろ所持の限界の気もしますので、少し整理しようと思います。(思うだけ)

今回少し仕分けしました(業者かw)

アソシRC-10に限らず、旧車のレストアで一番大事なのは

「状態の良い物を多く持つ」だと思います。

いくら貴重とは言え、傷だらけのダンパーケースはテンション下がりますし、

曲がったシャフトは上手く走りません。なので走行済みの中古から良い物を選択して

使用するのですが、毎度この作業が大変なので次回に備えて少しだけ選別しました。

毎度ダンパーシャフトは磨いちゃいます(笑)

使えるパーツを選別したらあとは組むだけですが、この年代のアソシパーツは、

そのまま組んでもまともに機能しないのでそれぞれ手を入れてあげます。

コレが面倒か否かで分かれると思いますが、ダンパーは走りの要ですから

キッチリとやった方が、広い意味でマシンを壊さず長持ちさせることが出来ると考えてます。

シャフトはスコッチで強制的に研磨してから再利用。そして中に具を詰めるタイプの

樹脂パーツは、丁寧にシムの側面のバリを取り、ペーパーで面だししてから組みます。

アソシダンパーのこの部分は非常に精度よく作られているので、

シムにバリなどがあると間に挟むOリングを押してしまいスムーズに作動しません。

それだけならいいのですが、ある一定以上の衝撃がかかった際にC型のクリップが外れる

頻度も高くなるのでココは丁寧な作業が必要と思ってます。

大事なのは最終のC型クリップは磨かず、シムと中間スペーサーだけ加工する事ですね。

この兼ね合いが難しいのですが、上手に出来るとほぼ力を入れないでも

内部の具をセットする事が出ます。

Oリングは超絶年代モノの新品を使用します。

アソシ白タグ時代の商品ですから、40年近く経過してそうですが

案外と柔らかさを保っており、普通に使えました。

このOリングは、ホント耐久性が高くて好きなんですが、扱い間違えると

1日で膨らんだり痛んだり面倒な品ですねw Oリングに関して諸説ありますので一概にですが、

僕はグリスで浸す派ですね。物は昔はアソシ製グリーンスライム。

今はアクソンのショックグリス(赤)が一番いいと思ってます。

ピロボールも万全に錆びてますので磨いてやります。

今のメッキが分厚い商品ではなく、素地のままですからそのまま錆びますねw

ですけど製品としてこの頃のアソシの鉄は相当高品質な物を使用していて、

表面の薄錆と汚れを落とすと、恐ろしく光り輝き出します。ドリルチャックで磨いた後は、

WD-40をまぶしてウエスでよく揉み込んで使用します(笑)

数々の工程を経て完成したダンパーは最高の所有感ですわ(祝)

今の時代のダンパーにも性能で負けている部分は無いと思います。

それ処か、納まりや粘りなどコレを超える性能の物は少ないと思う位。

これが1990年には存在してましたから、今思えばコレも十分オーパーツですね。

今回は走行の見込みが薄いのでw オイル消費を兼ねてロッシ製の30番を前後に使用しました。

スプリングは暫定で、フロントはブラウン(B4の頃の商品)で、

リアはシルバー(荒巻きじゃない奴)で何となく完成。

マシンにつけると似合いますね♪

フロントはバネレートがかなり低いのですが、走行しないなら手で動かしてイイ感じ(笑)

対するリア側は、ストロークを規制するスペーサーを2個(約6mm)程度にしましたが

まだまだ必要ですね。因みに使用するタイヤは2.2インチを想定してますから、

ダンパー自体ほんの少し短い1.02インチ長に変更するという手もあります。

コレは昔1.32インチ長を(リア用ロング)1.02インチ長を(リア用ショート)と読んで

実際に流行った時期もありました。1.02インチ長は詰まるとこ10Tのフロントと

同サイズですが、スプリングの選定にコツがいるので悩ましいですね。

まあ今回は微修正してこのまま進めたいと思います。

ココまで出来ました♪

ダンパーが付くとぐっと車感が増しますが、ホントこのMIPのコンバージョンはよく考えられてますね。

物が華奢だったり、容量が不足しているのは時代背景と思いますが、全体のデザインとか配置とか、

本来の美しいRC-10の外観を崩さないまま4WD化ですから、マニアにはたまらん商品ですね。

ここで完成としても良いと思いますが、走行状態までもっていってこその

マニアだと思いますのでもう少し頑張りたいと思います。

完全に走行できる状態にして走らない(汗) 素敵だわーwwwww

走れないじゃなく走らないだもんね。

(*´ω`*)

寝ますw

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます