都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

作・都月満夫

〈クラブ・マリッジ主催のパーティー会場は3階です〉

ホテルの入り口の案内板に掲示があった。

エントランスホール右手のエレベーターで三階へ上がる。エレベーターを降りると、受付があり、男女の参加者が列を作っていた。

土曜日の夜、久しぶりに参加する婚活パーティーだ。四十代後半から五十代前半にかけては、頻繁に参加していた。

転勤族で、各地を渡り歩いてきたが、北海道の女性は色白で美人が多い。帯広に来てからは、特にそれを感じていた。

誰もいない部屋に帰るのは、もう我慢できない歳になっていた。今を逃したら、もう絶望的な歳になってしまう。

カウンターで、男性参加者の受付を行っているのは、濃いエンジのジャケットにベージュのパンツスーツの女性スタッフだ。その傍らの女性参加者の受付は、細身で長身の男性だ。制服は女性と逆の組み合わせだ。

受付が終わると、安全ピンかクリップで服につける番号札と、プロフィールを記入する用紙を手渡された。番号は〈9〉番だった。

「プロフィール用紙に、お名前やご趣味などをご記入ください。女性と交換して会話していただきます。お話のきっかけになる紙なので、できるだけ詳しくお願いいたします。書き終わりましたら、〈9〉と表示された席にお座りになってお待ちください」

最後に女性参加者の名簿を渡された。

個人を特定できないように、番号とカタカナの名前だけが印刷されている。

名簿にある女性の数は十人。男性参加者も十人だ。これは、事前に登録された名簿の中から、主催者が選んだ二十人だ。

最近は人数が少ないパーティーが主流だ。

婚活をする人数が減っているのか、主催者がそうしているのかはわからない。

人数が少ない分、一人との会話時間が長くなる。コロナ感染の状況下で、スペースに余裕があり、隣との間隔が空くので、周囲を気にせずに会話ができる。男女一組ずつにパーティションで仕切ったスペースがある。このタイプのパーティーはフリータイムがない。いわゆるパーティー形式ではない。

受付から会場に入ると、低音量でバラードナンバーが流れている。ヴォーカルに寄り添うようなギターが心地よく響く。

プロフィールを記入するテーブルがあり、消毒済みのボールペンが並んでいた。

ざっと見まわしたところ、女性参加者は皆服装に気をつかっている。結婚相談所のプロフィール写真のように、ワンピース派とスーツ派がいる。白っぽい色が多い。

男性は女性と比べると服装には無頓着だ。

コットンパンツか、ダボッとしたデニムパンツだ。ジャケットを着ている男は少ない。シャツかセーターが目立つ。コートやダウンジャケットを羽織って来たのだろう。この中で、スーツ姿の私はある意味目立っていた。

私もプロフィール用紙を記入する。結婚相談所に提出した資料とほぼ同じ項目だった。

ただし、独身証明書や年収を証明する書類の提出までは求められない。

プロフィール用紙を記入し終え、パーティションで仕切られた<9>番の席に座ると、すでに女性が着席していた。大きな瞳、長い睫毛、整った鼻筋。ショートヘアで、黄色のジャケットの下の白いTシャツは、はち切れそうに大きな胸が主張している。

容姿端麗とはこのことかと思った。

テーブルは下が開いたアクリル板で仕切られていた。この隙間からプロフィールを交換するのだろう。軽く会釈をすると、相手も会釈をかえしてくれた。

音楽がフェイドアウトした。

受付の女性がマイクを手に挨拶をした。司会も担当するらしい。これまでに何百回も同じことを繰り返してきたのだろう。パーティーの流れや注意事項の説明がよどみない。

プロフィールを交換して会話を行う。

五分経過すると、男性の席が消毒され、男性が隣の席へ移動し、女性と会話をする。パートナーを替えながら、全員と会話できる。

最後に、気に入った相手の番号を指定の用紙に記入して提出する。スタッフの集計によってマッチングが成立すると、退出時にそれぞれに伝えられ、後は自由恋愛だ。連絡先を交換しても、帰りに食事に行ってもいい。

マッチングが成立したのは、最初の大きな胸の女性だ。ミツコ、八野充子という。

パーティーで彼女は積極的だった。随分と私を気に入ったようだ。理由はわからない。

彼女は三十三歳だった。二十歳以上若い女性が、積極的に私に話してくれる。私には、それがとても心地よかった。

帰りがけに、八番目に会話をした四十一歳のサリナさんに、「エロ親父」と罵られた。

彼女とは歳も近かったので、会話も弾んでいた。彼女は私を指名したのだろうか…。

この人を指名しなくてよかったと思った。

しかし、若い女性を指名した自分を見透かされたようで、ドキッとした。大きな胸に目がくらんだ自分に、少し嫌悪した。

パーティーの後、会場近くのカフェレストランで、食事をした。

現在、彼女の家族は祖母と妹の三人だと言う。母親は数年前に亡なったそうだ。

物心がついたころには、父親はいなかったそうだ。父親を知らずに育ったので、年上の男性に憧れると言った。何か事情がありそうだが、理由はあえて聞かなかった。

プロフィールには市内在住と書いたけど、実際は更別在住だと打ち明けられた。

市内在住と書いたのは、近いうちに市内で暮らしたいという願望だそうだ。

市内に友だちがいて、夜遅くなったときには、彼女の部屋に泊るという。一万円を超えるタクシー代は痛いと言った。

相手は迷惑しているのではないかと思ったが、もちろんそんなことは聞かない。

彼女はエステティシャンだという。

「エステティシャンは、美容師のような国家資格はないのよ。民間資格はあるけどね。勉強は苦手だから、経験を積んで、お店をやりたいのよ。おばあちゃん孝行したいの…」

彼女はそう言って、ケラケラと笑った。

私の自己紹介は、会場で伝えていた。

美濃木健。五十七歳。バツイチ。子どもなし。独身生活は三十年近い。転勤族なので、いつまでここにいられるか分からない。

三十分もすると、彼女は美容整形をしていると打ち明けた。

「私ね、何度も振られてるのよ。そのたびに整形したの…。振られた自分のままでいるのって嫌じゃない。これは言っとかないとね」

そう言って、ケラケラと笑った。

整形を打ち明けられ少し驚いた。しかし、今は特別なことではないのだろうと思った。

翌日からミツコさんは毎晩電話をくれた。いつも深夜零時ころだ。そろそろ眠ろうという時間にスマホが振動する。出るか…、眠るか…、迷いながらも、結局対応してしまう。

電話にでると、彼女はその日にあったことを、ケラケラと笑いながら、一方的に話す。

三夜目だったか、四夜目だったか、ミツコさんは自分の写真を送信してきた。

かなりきわどい。ホテルのベッドに横たわっている姿が真横から撮影されている。ホテルのパジャマの胸がはだけ、谷間はくっきり、瞳はうっとり。ズボンは履いていない。体の肝心なエリアはかろうじて隠されている。自撮りだというが、そうは思えない。

カメラと本人の距離は、明らかにリーチよりも離れているし、全身が写っている。男とベッドの上なのだろう。

「これ、誰に撮ってもらったんですか?」

思わず口に出た。

「あら、妬いてくれてるの? 自撮りよ。一眼レフに三脚をつけて、モニターを自分側に向けてスマホでシャッターを押せるの。写真はスマホに取り込めるわよ。職業柄、自分がどう見えているかを把握しておかないとね」

彼女はケラケラと笑った。

「今は、そんなことができるんですか?」

説明を鵜呑みにしたわけではないが、納得したような返事をした。

次の土曜日、夜八時にミツコさんから電話がかかってきた。いつもよりはるかに早い。

「今、市街にいるの。ご飯食べようよ」

賑やかな場所で、大声で話している。

ちょっと迷ったけれど、結局、駅前のホテルのイタリアンレストランで待ち合わせた。

黒いオーバーコートを脱ぐと、オレンジの花が華やかに咲いているワンピースは、夏でもないのにノースリーブ。丈は膝よりはるかに上で、下着が見えそうだ。

自慢の胸は上三分の一が見えている。

会話は盛り上がり、アルコールで血色のよくなった彼女が、今日は帰れないと言い出した。更別の自宅に帰れないことはわかっていたが、市内の友だちも不在なのだという。

「今日はもう帰れないなぁ…」

ミツコさんが上目遣いに見つめてくる。

「ケンさん、ここにお泊まりしようよ!」

彼女は私の隣に座って、腕を組み、胸を押し付けて、そう言ってケラケラ笑った。

先週の土曜日に会って以来、初めてのデート。あまりにもあっけらかんとした誘いに、私の理性は簡単に破綻した。

ホテルはシングルしか空いていなかった。週末の十一時過ぎ。どのホテルも満室だ。そんな中、やっと、ダブルルームを確保した。

ミツコさんに腕をからめられ、喜色満面。わくわくしながらホテルへ向かう。

夜風は冷たいが、そんなことは気にならないほど体が熱い。

しかし、不安が一筋の雲のように頭をよぎった。会って一週間でホテル…。後で怖いお兄さんが出て来るんじゃないだろうな…。

一度不安が生まれると、真夏の入道雲のように、どんどん膨らんでいく。

考えてみれば、彼女の派手な容姿は、とても〝素人〟とは思えない。

友人が不在の時に、あえて私を誘ったのにも意志が感じられる。

五十七歳で、バツイチは、婚活市場では概ね不利なはずだ。ジジイで、失敗経験者で、年齢差は二十歳以上ある。

それなのに、年上が好きだと言っても、三十三歳の女性が、毎日電話をするほど熱心だというのも、冷静に考えれば不自然だ。

私はチェックインの手続きの後、トイレへ行き、会社の後輩、小俣君に電話をした。

「美濃木です。こんな夜遅くに悪いね」

彼は三回の離婚経験があり、若い女性に痛い目にあったこともある。彼に言わせれば、失敗ではなく学習だという。その学習からアドバイスをもらおうと考えた。

「部長、どうされましたか?」

「相談があります。実は今、先週婚活パーティーで知り合った女性とホテルにいます。トイレから電話をしています。初めてのデートで、ホテルに誘われました。これって、大丈夫だと思いますか?」

「部長、何が大丈夫なんですか?」

「だから…、、二十歳以上も年下の女性が、いきなり誘ってきたので…。何か面倒なことになるのではないかと…」

「ああ、そういうことですか…。なんで私に電話をくれたんですか?」

「君はいろいろ経験が豊富なので…」

「経験? ああ…、あのことですか…」

「いや、別にそう言うわけじゃ…」

私は慌てて否定した。

「了解です。お急ぎでしょうから、端的に聞きます。積極的だったのは彼女ですか?」

「パーティーでは、彼女が一方的に喋っていたかな…。マッチングでペアになったので、食事に行きました。そこでも、彼女は積極的で、結構ボディータッチがありました」

「身の上話、特に不幸話はしましたか?」

「不幸話ですか?」

「家族のこととか…」

「あ…、母親は最近亡くなって、家族は祖母と妹の二人で、父親は知らないそうです」

「ああ、それで年上の男性が好きだと…」

「そう…、そう言ったよ。よくわかったね」

「わかりますよ。あと、将来の夢とかは…」

「エステの店を開きたいそうです」

「お店ですか…。服装はどうですか? 特に男を意識した挑発的なものですか?」

「あ、かなり責められている感じかな…。エステティシャンなのでそのせいかと…」

「露出は多めってことですね」

「そうです。かなり多めです」

「あと、特にセクシーな話をしましたか?」

「いや…、話というよりは、セクシーな写真を見せられたよ」

「ホテルに誘ったのは、彼女なんですね」

小俣君は、そう言うと束の間沈黙し、深刻そうな低い声で言った。

「男の気を引く話。特に身の上話は常套手段です。将来の夢も同じです。積極的でベタベタした態度。露出多めの服装。セクシーな写真。男に考える隙を与えない…。危険です」

「コマタ君、どうしたらいい?」

「そうですね…。一時間後に私が部長に電話します。危険な状況だったら、そう言ってください。すぐにフロントに通報します」

小俣君はそう言った。いい提案だ。

「助かるよ。あ、このことは内密に…」

「部長、分かってますよ」

トイレでスマホを握ったまま頭を下げた。

ミツコさんは、部屋に入いると、すぐに服を脱ぎ、ベッドに倒れ込んだ。

その姿は、あまりに無防備だった。

私は目をそらし、パジャマに着替えた。

振り向くと、彼女は寝息をたてていた。寝息はやがて、アシカの叫びのようないびきになり、ときどき歯ぎしりも重なった。

心配が杞憂であったと笑いが込み上げた。

「心配かけたけど、大丈夫そうだよ」

私は小俣君に電話をした。

仰向けのミツコさんの大きな胸は、引力に逆らって真上を向き、いびきに合わせて、ゆっくり上下している。

私は彼女に布団をかぶせながら、この顔とこの体を手に入れるのに、いくらかかったのだろうと、余計な心配をした。

ミツコさんは振られるたびに整形したと言ったが、それは違う気がした。

整形をするたびに、どんどん自分を見失っていったのではないかと思った。

私はまったく眠れず、いびきと歯ぎしりの二重唱の中で朝を迎えた。

十一時にチェックアウトし、ランチをすることにした。昼間の光の中で見るミツコさんの姿は、強烈だった。形状のはっきりした顔も、大きな胸も、派手なワンピースも、太陽の下では、夜よりもはるかに目立つ。

ミツコさんはやはり腕をからめてきた。すれ違う人の視線がどうしても気になる。私とはバランスが悪すぎる。

私は年甲斐もなく、若い女性に目がくらんだことを心底後悔していた。

彼女の、あっけらかんとした天真爛漫な性格は、天性のものなのだろう。

それは、間違いなく長所なのだと思う。

しかし、彼女と一緒に暮らしていくのは、賑やかで落ち着かないと感じていた。

私は平穏無事に過ごしたいと思う。

どう言えば、彼女を傷つけず、整形もさせずに別れられるか、必死で考えていた。

人は見かけじゃないとは言えないし…。

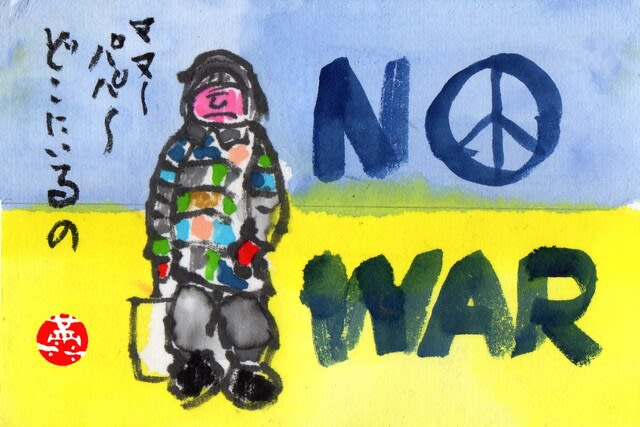

#StandWithUkraine

■昨日のアクセスベスト3