都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

|

熟字訓(じゅくじくん)とは、日本語において漢字からなる単語に、単字単位ではなく熟字単位で訓読み(訓)を当てたものである。それ故に、単字に分解してもそれぞれに熟字訓の要素は現れず、その読み方でも分節不可能なものが多い。 常用漢字表の付表には、熟字訓の全てではないが、そのうちの116種(123表記)が示されている。 |

今日は魚の名前です。

Q1. 王余魚

①. たい

②. きす

③. かれい

Q2. 燭魚

①. はたはた

②.とびうお

③. まんぼう

Q3. 比目魚

①. ひらめ

②. ちぬだい

③. ひめだい

↓

↓

↓

↓

↓

A1. 王余魚

正解③. かれい

|

「王余魚」は「カレイ」の古名です。これは中国の故事に由来しており、王様が船の上で魚料理を食べたとき、身の表半分だけを食べて残りを海に放したところ、その半身が海の中で泳ぎ出したという話に基づいています。そこから、王が余らせた魚ということで「王余魚」と名づけられたのだとか。 |

①. たい…鯛

②. きす…鱚

A2. 燭魚

正解①. はたはた

「鰰」と一文字で書くのが一般的です。

|

雷の古語である「はたたがみ(霹靂神)」もハタハタの由来となった言葉であるとされています。「燭魚」という漢字もハタハタという読み方を持ち、「ともしび」を意味する燭を雷の光に喩えてこのように表記されるようになったと言われています。 なお、「魚へんに雷=鱩」や「魚へんに神=鰰」でハタハタと読む漢字は、国字のため音読みは存在しません。 |

②. とびうお…飛魚

③. まんぼう…翻車魚

A3. 比目魚

正解①. ひらめ

|

中国では、ヒラメの二つの眼が並んでいることから「比目魚」という。 |

②. ちぬだい…茅渟鯛

③. ひめだい…姫鯛

※王余魚と比目魚の見分け方

「ヒラメ左目、右カレイ」

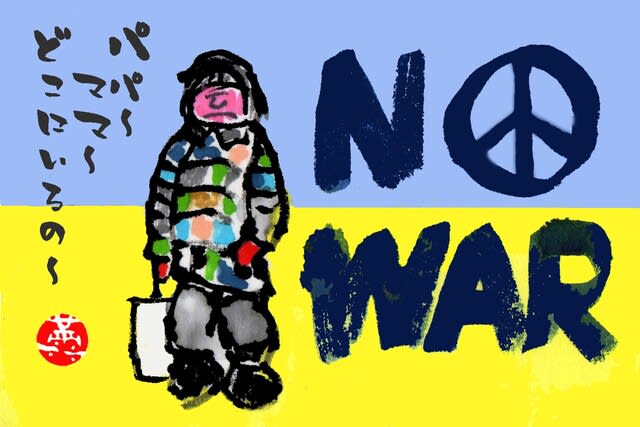

#StandWithUkraine