藤澤浮世絵館の新しい企画展示の「広重たちの情景~初代・二代・三代」が始まり、先日見学してきました。

今回は、「東海道五十三次コーナー」・「藤沢宿コーナー」・「江の島コーナー」・「企画展示コーナー」の4コーナーで56点の名作が展示されていました。

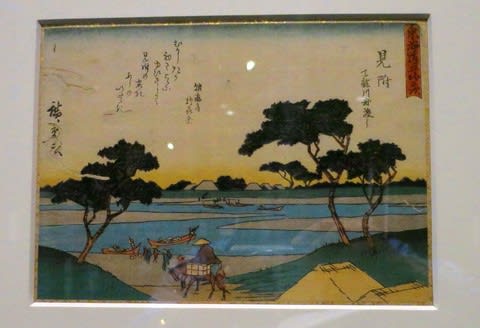

「東海道五十三次コーナー」では、「狂歌入り東海道」と題して、歌川広重の五十三次の府中から藤川までの東海道の風景画の中に狂歌が一首づつ折り込まれた様々な構図の19作品が展示されています。

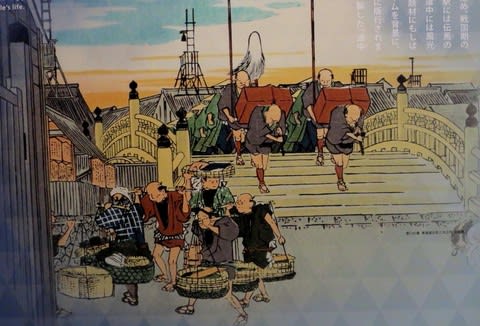

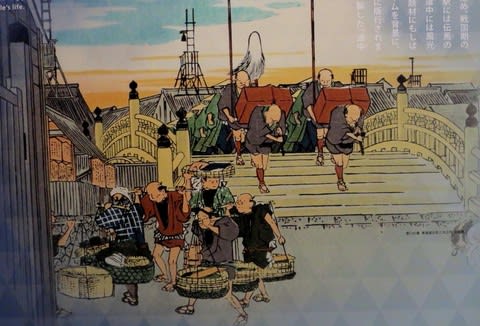

府中の遊郭の旅人が集う光景「遊郭の図」です

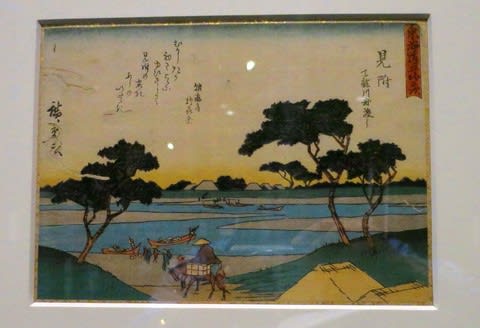

島田の大井川を渡る大名行列の川越えの光景です

天竜川の渡し場の光景を描いた「天竜川舟渡し」です

舞坂宿の浜名湖を渡る「今切の渡し場」の光景です。

「藤沢宿コーナー」では、二代歌川広重による「江戸名所四十八景」と題して、初代広重の「名所江戸百景」と同じ構図や別角度から描かれた作品48点が展示されています。

日本橋川沿いの一石橋や九段坂、御茶ノ水、駿河台、不忍池、隅田川、深川八幡、神田明神、湯島天神など日頃ぶらついているスポットの江戸時時代の光景が描かれています。

馴染みの佃島や永代橋の画です

先日も訪れた上野の根津権現や清水堂です。

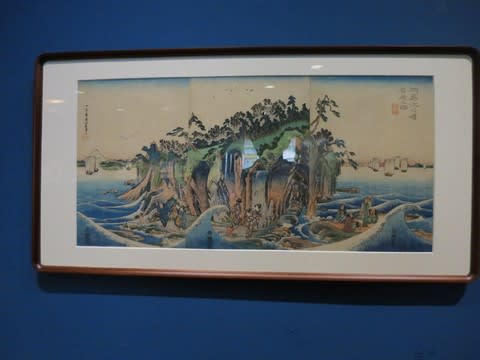

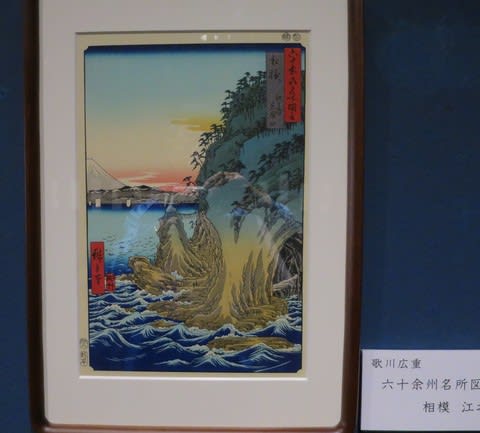

「江ノ島コーナー」では、「広重たちが描いた江の島」と題して、庶民の憧れの地であった江の島の弁財天や美しく新鮮な江の島や七里ヶ浜近辺が描かれています

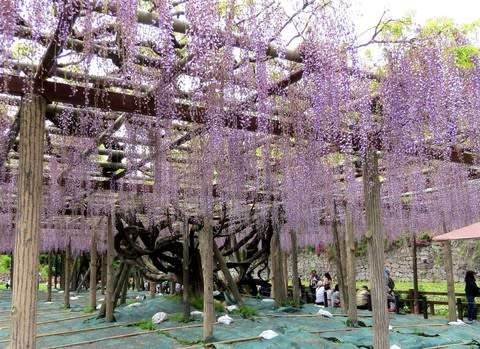

藤沢の花「藤」と燕の画です。

三代広重の作品には、「六十四州名所図会」と題した、故郷福井の若狭魚松漁網の図も描かれています

「企画展示コーナー」では、初代・二代・三代の広重たちの情景として「風景画の広重」の画風が三代にわたり江戸から明治へと受け継がれた23点の作品が展示されています。

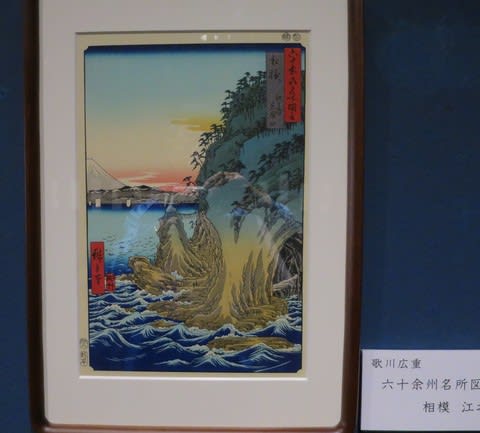

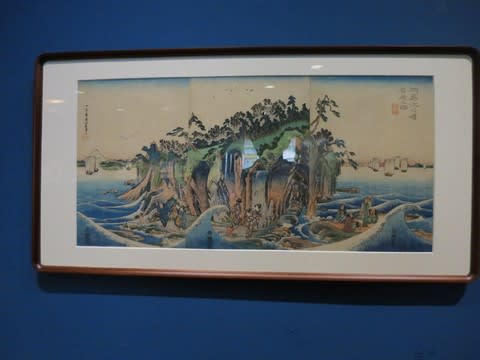

江の島名所の「相州江の島岩屋之図」

多くの浮世絵独特の描写を観て、江戸時代の庶民の暮らしや旅人気分の遊び心を身近に感じながら、風景を描く絵心を学ぶひと時でした。

今回は、「東海道五十三次コーナー」・「藤沢宿コーナー」・「江の島コーナー」・「企画展示コーナー」の4コーナーで56点の名作が展示されていました。

「東海道五十三次コーナー」では、「狂歌入り東海道」と題して、歌川広重の五十三次の府中から藤川までの東海道の風景画の中に狂歌が一首づつ折り込まれた様々な構図の19作品が展示されています。

府中の遊郭の旅人が集う光景「遊郭の図」です

島田の大井川を渡る大名行列の川越えの光景です

天竜川の渡し場の光景を描いた「天竜川舟渡し」です

舞坂宿の浜名湖を渡る「今切の渡し場」の光景です。

「藤沢宿コーナー」では、二代歌川広重による「江戸名所四十八景」と題して、初代広重の「名所江戸百景」と同じ構図や別角度から描かれた作品48点が展示されています。

日本橋川沿いの一石橋や九段坂、御茶ノ水、駿河台、不忍池、隅田川、深川八幡、神田明神、湯島天神など日頃ぶらついているスポットの江戸時時代の光景が描かれています。

馴染みの佃島や永代橋の画です

先日も訪れた上野の根津権現や清水堂です。

「江ノ島コーナー」では、「広重たちが描いた江の島」と題して、庶民の憧れの地であった江の島の弁財天や美しく新鮮な江の島や七里ヶ浜近辺が描かれています

藤沢の花「藤」と燕の画です。

三代広重の作品には、「六十四州名所図会」と題した、故郷福井の若狭魚松漁網の図も描かれています

「企画展示コーナー」では、初代・二代・三代の広重たちの情景として「風景画の広重」の画風が三代にわたり江戸から明治へと受け継がれた23点の作品が展示されています。

江の島名所の「相州江の島岩屋之図」

多くの浮世絵独特の描写を観て、江戸時代の庶民の暮らしや旅人気分の遊び心を身近に感じながら、風景を描く絵心を学ぶひと時でした。

と口ずさみながら春の花に親しみを覚えながらの花スケッチでした。

と口ずさみながら春の花に親しみを覚えながらの花スケッチでした。

と口ずさんでいましたね(笑)

と口ずさんでいましたね(笑)