今日も朝、長刀鉾の様子を見に出かけた。まだ車輪が着いていない。だが昨日のブログで、車軸は主材(正しくは石持)の四角穴に通すのだろうと推測したが、実際は違っていた。四角い穴は鉾を引く綱を架けるためであった。

そうなると他の鉾を見に行くほかない。西側には函谷鉾と月鉾がある。室町には菊水鉾もある。ちょうどうまい具合に月鉾が車輪をつける前だった。だから子細に観察できた。

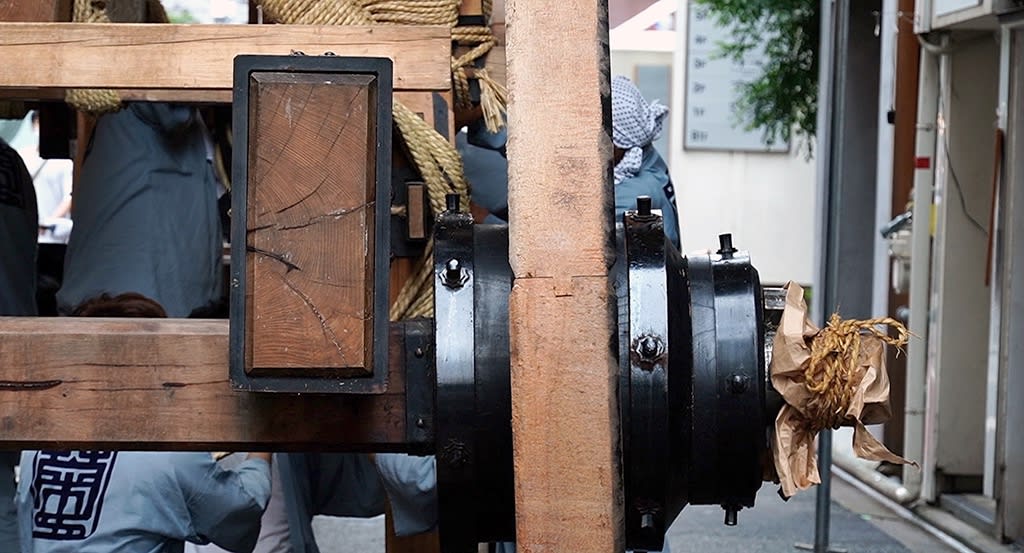

すると石持の下に車軸に該当する四角い部材が見られた。これが車軸である。しかし子細に見ると縄で固定され可動部分が見当たらない。そこで車軸の先端部に着目したが、やはり可動部分はない。つまり車軸全体が固定されて回らない車軸である。

そうなると動く仕掛けは車輪中央部の軸受けにある。そこで鳥鉾の役員がいたので尋ねた。役員は簡潔に応えた。「中央部分は木を組んで組み立ててあります」。もう一つ車輪をつけるためにどうやって鉾を40cmほど上に上げるかについて尋ねた。「前の方からテコの原理で鉾を傾けて上に上げます。重たいから前後同時にはできません」。

話は軸受けに戻り、やはりここが可動部分だった。その軸受けの木造構造が成立していないと鉾は動かない。

この軸受けに鉾の全荷重が1/4ずつ負担させられている。通例荷重には軸に対して垂直方向にかかるラジアル荷重と水平方向にかかるアキシアル荷重がある。それらの荷重を木材を用いて、どのように力を受け、逃がしたかは古い学術論文で探してみよう。あるいは京都町屋再生研究会に尋ねる方法もあるだろう。

建築は、動かないから可動部の知識が希薄だ。多分プロダクトデザイナーならよく知っているだろう。同級生のカーデザイナーに会う機会があったら尋ねてみよう。

そんなわけで、宿題を残しながら山鉾が動く構造を探ってみた。そうした過程でWEB情報が全く役に立たない羅列ばかりなのにはうんざりした。私達の社会は、こんな無益な情報を元に動いているのか。

最近自分で考え、自分でつくる、という人が少なくなったように思われる。WEB情報で知ったつもりになって吹聴されても、ではあなたが自分で制作して実証してよ!、とこちらは応答するだけだ。理屈は述べられるが制作できない、そんな文科系志向はやめて欲しいですね。日本は技術立国を標榜していたのではなかったのか。だから私は、手を動かし物をつくらない人達を信用していません。

祇園祭・鉾立3

SONYα6600、E18-135mm/F3.5-5.6