申請していたマイナンバーカードの案内状が届いた。健康保険とリンクさせたら操作ミス続発の噂のカードである。それもそのはずで京都市の案内状をみたら馬鹿じゃないのといいたくなるぐらいのできの悪い案内だった。そのできの悪さを実証してみよう。

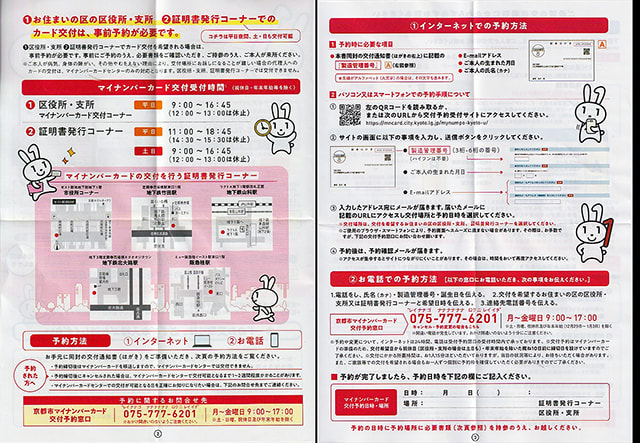

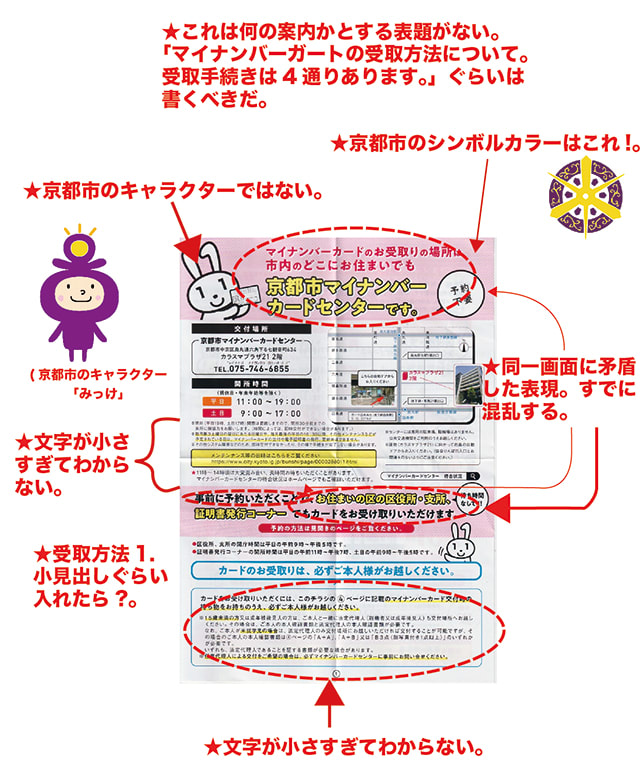

トップの1頁に理解しがたい箇所を朱書きした。

最初に、これはなんの案内かとする表題がない。よく読むとカードの受取方法だということがわかる。

次にこれが最大のわかりにくさだが、受取は市内の何処にお住まいでも一カ所しかないカードセンターと書かれてあるが、下を読むと地元の区役所で受け取れると書かれてあり伝えるべき情報が矛盾している。さらに受取には予約不要と書かれてあるが、下をみると事前予約必要の記載がある。これが同一頁で発生している。こんな書き方をされるとどっちなの?、と疑問を呈したくなる。パソコン世代は昔のように先頭から順に読むのではなく、画面全体を見て理解するパターン認識なのだということを文科系行政の人間達の意識にはない。

こうした原因は、小見出しにわけて書かないからである事と不必要な情報の羅列だからである。上半分と下半分は、あきらかに違う小見出しを同一頁で説明しており、受取方法が違う案内内容である。にもかかわらずトップは案内全体の見出しのような扱いをしながら、実際は小見出し1なのである。つまり案内状の編集が構造化されていないことになる。

さらには京都市のCIキャラクターを無視し、市のカラーとも違うヘッドカラーだ。そして小さな文字でチマチマと仰山書かれてある。これはユニバーサルデザインの規準に従えば、あきらにかフォントのサイズが小さすぎており規準違反である。

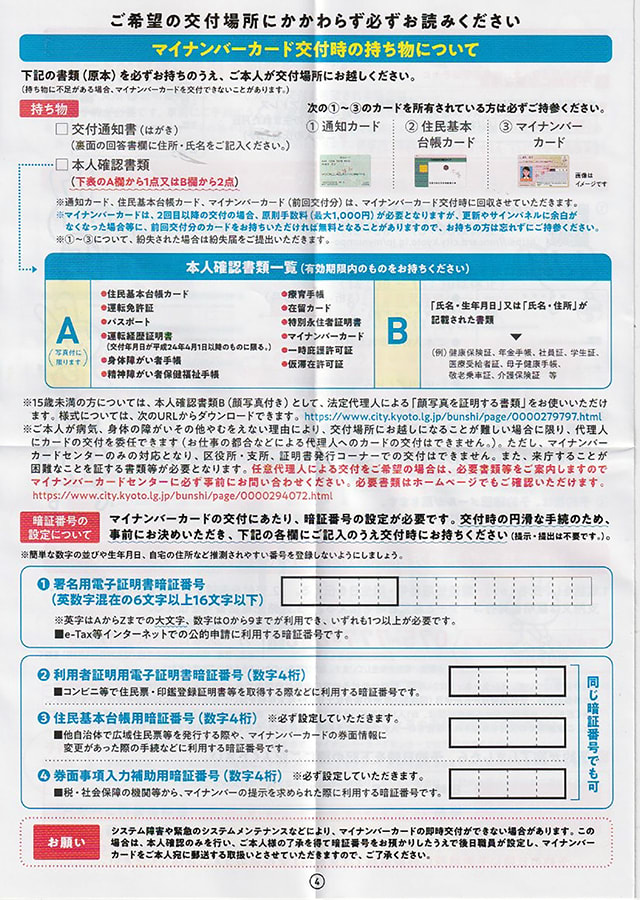

このような不明朗な案内が4頁にわたって続く。そうなると構造化されていない4頁を判読するという実に混沌とした状態が続く。

こんな構造化されていない書類は、外注先につくらせているはずだが、それを管理するのは市役所の仕事である。そしてテキスト文面が間違ってなければ良しと判断したのだろう。情報リテラシーは、テキストの校正屋ではない。情報全体が読む側にとって正しくに理解出来るように編集画面全体を管理する役割であるが、そうした視点が欠落していることがうかがえる。つまり京都市には情報リテラシーが皆無だ。

さらにいえばマンナンバーカードというネーミングが悪い。国際的慣習ならば"J-ID"とか"MY ID"でよいと思うが、英語カタカナ表記では長すぎる。例えばUNIQUE CLOTHING WAREHOUSEを略してUNIQLO(ユニクロ)といった具合に簡略化したネーミングが欲しい。さらに略し方にも情報リテラシーや言語感覚を伴うが、マイナンバーカードだったらカタカナを拾って「マイナ」か「マイバカ」としか略せない。実際日本政府がつくったオバカなカードなので実態に即しているが、国際的に恥ずかしい「マイバカ」でよいのですか?。ネーミングと略し方にも専門的な情報リテラシーの知識が必要なのである。