狭山博物館は古代よりの治水と灌漑についても展示されています。

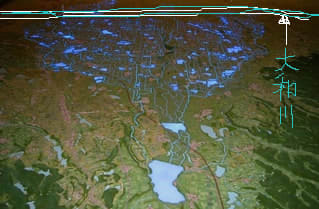

昭和になってからの大阪南部の治水が、水色に光る部分です。

大阪平野の大和川より南の部分が、いかに狭山池に依存していて、あちこちにため池のあることが見て取れました。

そういえば子供の頃、あちこちにため池があったことを懐かしく思い出しました。

この狭山博物館のメイン展示は、

7世紀初めから1400年の歴史が積み重なる堤の断面です。

幅62m×高さ15.4m

幅62m×高さ15.4m

前に置かれたモデルのスイッチを押すと、616年頃の誕生時の堤、行基の改修(731年)など、何度も繰り返された改修の跡が見て取れます。

地震の跡も残っていました。

鎌倉時代には東大寺を再建した重源が、その辺の古墳から掘り出してきた石棺を並べて石樋を造ったらしい。

左後ろは江戸時代の木製枠、右手前が石樋

被差別の民「非人」や外国人まで力を合わせて工事を成し遂げた、

という石碑とともに、重源のレプリカ像が鎮座していました。

木をくりぬいた樋管のつなぎ方や、尺八樋などの仕組みの展示を見ていると、日本人って優秀やなぁと感心しました。

久しぶりに文化教養高い1日となりました。

この博物館が入場料無料とは恐れ入ります。

安藤忠雄氏の設計です。

安藤忠雄氏の設計です。 右横の滝の内側から外を眺めている気分になれるアプローチを通り、さらに円形の広場のようなコートの階段を登り、やっとエレベーターにたどり着きます。

右横の滝の内側から外を眺めている気分になれるアプローチを通り、さらに円形の広場のようなコートの階段を登り、やっとエレベーターにたどり着きます。