昨日は東京で行われたサイエンスアゴラという科学イベントのジオパークセッションに参加しました。

伊豆大島のバーチャルジオツアーを紹介した後、他のジオパークの方たちとジオパークについて語り合いました。

そして今日は、被災地を回るS中学・高校理科部の方たちの巡検に参加し、仙台平野を回ってきました。

いつも伊豆大島ジオパークの資料の中で防災の大切さにも触れながら、私自身は噴火も体験していないし、地震で被害にあったこともありません。

地震、津波、火山の噴火など、私たちが住む場所をつくる一方で、人の命を奪うこともある地球の動き。

そのことが引き起こしたものを目で見て実感として感じたいと思い、お願いして混ぜていただいたのです。

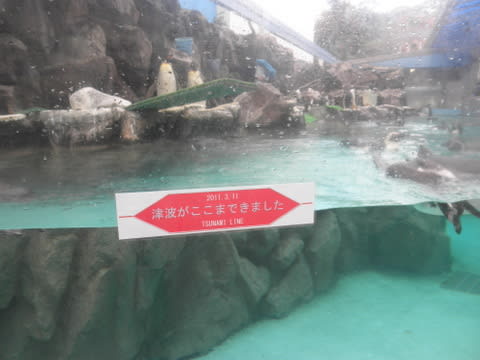

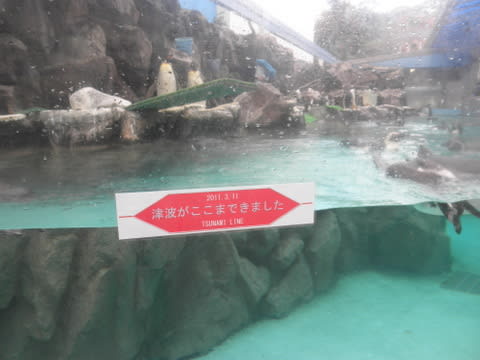

最初に訪ねた場所は、マリンピアという水族館でした。

ここは津波の被害を受けた地域にありながら、ほぼ1か月半後には営業を再開した、という施設です。

館内には、さまざまな地域から寄せられた寄せ書きや、復興の過程の写真展示、ところどころにあるこのような表示など、津波を語り継ごうとする姿勢が感じられました。

全国の他の水族館からの支援で、今は通常の展示ができていること。

「なければなくて済む施設だけれど、癒しは必要と思って再開した。オープンした時に訪れた人たちの笑顔を見て『やってよかった』と思いました。」という館長さんのお話が印象的でした。

次の訪問先は浪分神社。

昔から津波の被害が大きかったこのあたりで、津波よけの神社として建てられたといわれている神社です。

海岸から約6kmも離れた場所なのに、こんなところまで津波ってやってくるのですね!

かつて海の状態を見るために作られたといわれている、名取市閖上地区の日和山から眺めた景色。

がれきの撤去はさまざまな方たちの努力で進み、今は家々の土台だけが残っていました。

こんなに延々と平地が続いていたら「高いところに逃げろ!」と言われても、なかなか高いところに行きつかないですよね。

津波から逃げようとして走っても走っても逃げ切れない、という状況を想像してぞっとしました…。

日ごろの避難訓練のおかげで屋上に避難し、一人も犠牲者を出さなかった山本町中浜中学校も訪ねました。

写真に写っている屋上に伸びる1本の梯子が、何人もの命を救ったのですね。

校内の光景も津波の破壊力をリアルに示しています。

ここは、災害遺構としてこのまま保存されることになるようです。

校庭に集められた車のスクラップ

ここまで車をペチャンコにしたのも“津波”

最後に津波で壊れたJR常磐線の坂元駅にも案内してもらいました。

かつては周辺の家に住む人々が、乗り降りしていたであろう駅のプラットホーム

江戸時代に造られた街道(現・国道6号線)は、もっと海から遠いところにあり、今回も津波が来なかったそうです。

明治になってから、平らだったこの場所に鉄道がひかれてしまったとのこと。

ここに鉄道の駅がなければ、線路が引かれていなければ、犠牲者の数はもっと少なかったはず…。

過去に起きてきた自然災害も、一部では語り継がれているのにもかかわらず、時間の経過とともに多くの人の記憶から消えて行ってしまうのだなぁ、ということも身に染みて感じました。

人間の時間間隔に比べるとものすごく長いけれど、地面は必ず動くということを、何世代にもわたって語り継ぐ必要があるのですね。

そして、ジオパークはその役目も、担っていかなければいけませんね。

今、この地域では、鉄道の線路の位置をずらし、人が住んではいけない地域を作ろうとしているとのことでした。

そして…この地域ではイチゴとリンゴが特産だったのだそうですが、イチゴ栽培を復活しようという意欲が高まりはじめ、昨日初めての出荷が行われたそうです。

それを聞いていて「災害からの復興も過疎化した地域の活性化も、芯となるのは地元の人の誇りだなぁ」と思いました。

これもジオパークと同じですよね。

地元にあるものの中で誇りを持てるものを自分たちの手で探す…といういことが…。

今回の巡検では、マリンピアの館長さん、被災地に入ってずっとボランティアを行っているアドラジャパンというNGOの方のお話を聞くことができ、一部案内もしていただきました。

ただ景色を見るだけではなく、実際に活動されている方の思いを聞いたことで、さらに景色が身近なものとなりました。

快く、私の飛び入りを快く受け入れてくださったS中・高校の皆さん、日本ジオパーク委員の中川さん、ありがとうございました。

今はいろいろなものを見すぎて、頭の中が整理できていませんが、時間をかけて少しずつ今日感じたことを消化していきたいと思います。

(カナ)

伊豆大島のバーチャルジオツアーを紹介した後、他のジオパークの方たちとジオパークについて語り合いました。

そして今日は、被災地を回るS中学・高校理科部の方たちの巡検に参加し、仙台平野を回ってきました。

いつも伊豆大島ジオパークの資料の中で防災の大切さにも触れながら、私自身は噴火も体験していないし、地震で被害にあったこともありません。

地震、津波、火山の噴火など、私たちが住む場所をつくる一方で、人の命を奪うこともある地球の動き。

そのことが引き起こしたものを目で見て実感として感じたいと思い、お願いして混ぜていただいたのです。

最初に訪ねた場所は、マリンピアという水族館でした。

ここは津波の被害を受けた地域にありながら、ほぼ1か月半後には営業を再開した、という施設です。

館内には、さまざまな地域から寄せられた寄せ書きや、復興の過程の写真展示、ところどころにあるこのような表示など、津波を語り継ごうとする姿勢が感じられました。

全国の他の水族館からの支援で、今は通常の展示ができていること。

「なければなくて済む施設だけれど、癒しは必要と思って再開した。オープンした時に訪れた人たちの笑顔を見て『やってよかった』と思いました。」という館長さんのお話が印象的でした。

次の訪問先は浪分神社。

昔から津波の被害が大きかったこのあたりで、津波よけの神社として建てられたといわれている神社です。

海岸から約6kmも離れた場所なのに、こんなところまで津波ってやってくるのですね!

かつて海の状態を見るために作られたといわれている、名取市閖上地区の日和山から眺めた景色。

がれきの撤去はさまざまな方たちの努力で進み、今は家々の土台だけが残っていました。

こんなに延々と平地が続いていたら「高いところに逃げろ!」と言われても、なかなか高いところに行きつかないですよね。

津波から逃げようとして走っても走っても逃げ切れない、という状況を想像してぞっとしました…。

日ごろの避難訓練のおかげで屋上に避難し、一人も犠牲者を出さなかった山本町中浜中学校も訪ねました。

写真に写っている屋上に伸びる1本の梯子が、何人もの命を救ったのですね。

校内の光景も津波の破壊力をリアルに示しています。

ここは、災害遺構としてこのまま保存されることになるようです。

校庭に集められた車のスクラップ

ここまで車をペチャンコにしたのも“津波”

最後に津波で壊れたJR常磐線の坂元駅にも案内してもらいました。

かつては周辺の家に住む人々が、乗り降りしていたであろう駅のプラットホーム

江戸時代に造られた街道(現・国道6号線)は、もっと海から遠いところにあり、今回も津波が来なかったそうです。

明治になってから、平らだったこの場所に鉄道がひかれてしまったとのこと。

ここに鉄道の駅がなければ、線路が引かれていなければ、犠牲者の数はもっと少なかったはず…。

過去に起きてきた自然災害も、一部では語り継がれているのにもかかわらず、時間の経過とともに多くの人の記憶から消えて行ってしまうのだなぁ、ということも身に染みて感じました。

人間の時間間隔に比べるとものすごく長いけれど、地面は必ず動くということを、何世代にもわたって語り継ぐ必要があるのですね。

そして、ジオパークはその役目も、担っていかなければいけませんね。

今、この地域では、鉄道の線路の位置をずらし、人が住んではいけない地域を作ろうとしているとのことでした。

そして…この地域ではイチゴとリンゴが特産だったのだそうですが、イチゴ栽培を復活しようという意欲が高まりはじめ、昨日初めての出荷が行われたそうです。

それを聞いていて「災害からの復興も過疎化した地域の活性化も、芯となるのは地元の人の誇りだなぁ」と思いました。

これもジオパークと同じですよね。

地元にあるものの中で誇りを持てるものを自分たちの手で探す…といういことが…。

今回の巡検では、マリンピアの館長さん、被災地に入ってずっとボランティアを行っているアドラジャパンというNGOの方のお話を聞くことができ、一部案内もしていただきました。

ただ景色を見るだけではなく、実際に活動されている方の思いを聞いたことで、さらに景色が身近なものとなりました。

快く、私の飛び入りを快く受け入れてくださったS中・高校の皆さん、日本ジオパーク委員の中川さん、ありがとうございました。

今はいろいろなものを見すぎて、頭の中が整理できていませんが、時間をかけて少しずつ今日感じたことを消化していきたいと思います。

(カナ)