歩き始めて間もなく、誰かがエノキの葉の上に、虫っぽい黒い粒を見つけました。

2mmぐらいの大きさで、肉眼ではハッキリ見えず、写真にとって拡大したところ…

交尾中でした。

名前はエノキノミゾウムシ。

エノキにつく蚤サイズで象のように鼻の長い虫…う~ん、わかりやすい名前です!

ゾウムシは本当にどことなく象に似ていて、見ていると楽しいです。

次にイガアザミにつくアブラムシを見ていたら、白いもの発見!

「コレはアブラムシの敵に違いない!」

最近アブラムシの気持ちが少しわかるようになった私は、皆に遅れながらも粘って写真撮影。

写っていたのはこれでした。

白いトゲトゲの虫が、アブラムシを丸呑みにしています!

正体はコクロヒメテントウの幼虫で、親もアブラムシを食べるそうです。

白いトゲトゲはロウ物質で、セスジコナカイガラムシそっくりに変装して蟻の攻撃を避け、

アブラムシに忍び寄ってムシャムシャ食べているようです。

こ、怖い~。

この幼虫を調べていたら、以前店の前のニワトコに来ていた2mmほどの黒い虫(この日記にも登場)が

その成虫だということが、わかりました。

その時撮った成虫です。

餌があるから、ニワトコに執着していたようです。

虫がその場所に居るということは、必ず何か理由があるのですね。

さて、スタッフの願法が喜んでいたのはこの虫。

エンマコガネの仲間と思われる黒い虫が、何かの糞にしがみついて食事中。

ひたむきに糞の壁に向うその姿がなんともユーモラスでした。

ファーブル昆虫記好きの人にはたまらないだろうな~。

アワフキムシもあちこちにいて、前より泡が大きくなっていました。

泡をどけてみたら、以前この場所で見たシロオビアワフキより色が薄く、一回り大きい虫が入っていました。

成長してこの色に変化したのでしょうか?それとも別の種類なのでしょうか?

疑問を持ちつつ歩いていたら…成虫発見!

ススキの葉の上にシロオビアワフキ君がチョコンと乗っていました。

後姿がかわいい…。

もう成虫が出てくる時期なのですね。

カルデラ内のススキ、イタドリ地帯を歩いていた時、誰かがミノムシを見つけました。

手近な素材を利用するらしく、殻につけているのはススキやイタドリ。

何だか妙に目立っていますね。

こちらは、現在建築中。

ちょっと欲張りすぎのような気がするのですけど…(笑)。

カルデラの中ではドクガの幼虫も何種類か見つかりました。

毒針毛を身にまとった派手な幼虫たちです。

(大島ではチャドクガが有名ですよね…。)

ドクガ幼虫。

ヤクシマドクガ幼虫。

ドクガは皆、カラフルです。

こんな風に目だって、自分達に毒があることを主張しているのでしょうね。

大人数で歩くと目が一杯ある分、色々なものが見つかり、とても楽しいです。

またいつか、皆で歩きたいです。

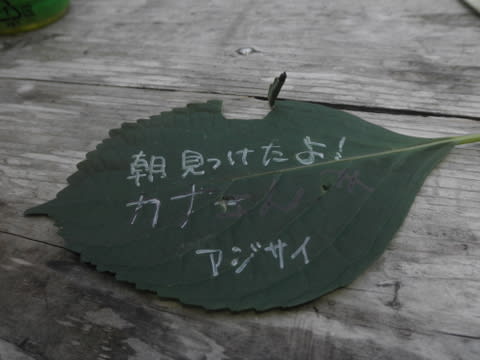

(カナ)