比叡山の千日回峰行は、最初の3年間は年間連続100日を、4・5年目は連続200日の回峰行を行うといい、約30キロの回峰道を歩くという。

比叡山の千日回峰行は、最初の3年間は年間連続100日を、4・5年目は連続200日の回峰行を行うといい、約30キロの回峰道を歩くという。5年間で700日を満行した後、9日間の断食・断水・断眠・断臥の4無行の過酷な「堂入り」を行い、6・7年目で千日の回峰行を終えると「大行満阿闍梨」となるとされている。

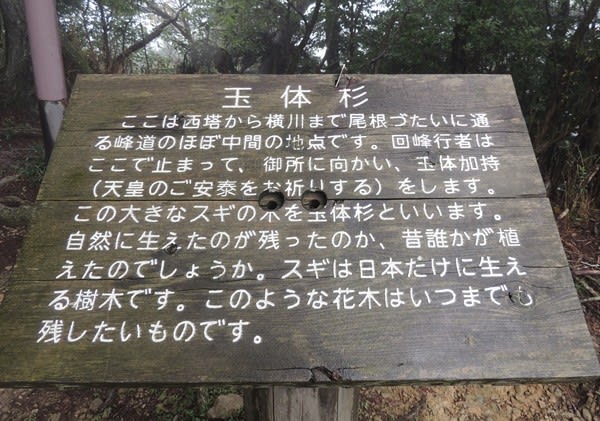

30㌔~最大84㌔ある千日回峰道の道中で行者が唯一座ってもいいという場所には「玉体杉」という巨樹があり、無動寺回峰道と呼ばれる回峰道の西塔エリアと横川エリアの中間辺りにあるという。

比叡山へ行こうと決めていた日は前夜から雨が続いていたが、千日回峰行に雨も雪もないだろうと、ごく一部の回峰道だけではありますが、「玉体杉」まで歩くことにしました。

比叡山の山中では雨はなんとかあがったものの、霧が濃くて視界が悪い。

気温が低かった上に霧がミストのように体に纏わりついてきて体が冷えてしまいそうなのでウインドブレーカーを着てちょうど良いくらい。

麓は30℃以上になるのに朝の山中はとても寒い。

「黒谷青龍寺」との分岐で分かれて峰道の回峰道を歩くと、道自体は難コースではないが、道のあちこちに大きな水溜まりがあったりして、避けきれず靴の中が少し湿ってくる。

木々の間を飛ぶ野鳥の姿もあったが、視界が悪いため識別出来ず。近くに出てきたムシクイの仲間は、眉斑が明瞭な鳥だったものの一瞬で藪の中に消える。

何度か会った猿は単独で遠巻きにこちらを眺めている姿が多く、集団に会わなかったのは幸いでした。

途中からは木段が多くなり、登り道となる。

霧はいっこうに晴れず、頭上からは木の枝に付着した雨水が落ちてきたりして“何でこんな天気の日に山中を歩いているのだろう。”と一瞬思うが、先へ進みたい気持ちの方が優る。

回峰道を深夜の2時から6時間かけて巡拝する回峰行者の方を思えば、僅かな道中であり、この雰囲気の中でも怖さや気味の悪さは全く感じず、むしろ心地よさまで感じてしまいます。

歩きにくい道ではありませんでしたが、水たまりの多さに難儀します。

実際の回峰行は足袋と草鞋で真っ暗な道を歩くのですから、特に冬などは身も凍るような厳しい行になると思います。

回峰道の上を見上げると独特の形をした巨石があった。

滋賀県の湖東地方には巨石が見られる山が多いが、比叡山では地質の違いなのかあまり巨石を見ることはありませんでした。

滋賀県側にある日吉大社の奥宮(八王子山の頂上のすぐ下)に祀られる磐座「金大巌(こがねのおおいわ)」などはありますが、岩という意味では湖東と湖西で山の地質に違いがあるようです。

木段を登り切った開けた小ピークに近づくと、「玉体杉」の全景が見えてきます。

この居地でも枝や樹幹の部分は霞んでしまっていますが、逆に幻想的な雰囲気が心を捉えます。

玉体とは天皇の体を意味し、回峰行の行者は御所の天皇の健康祈願をしたといいます。

回峰行者の方はこの「玉体杉」の横にある蓮台石に腰かけて、天皇(玉体)や国家の安寧をもたらすための祈願をして真言を唱えられるのでしょう。

「玉体杉」は正面から見ると複数の杉の合体樹のようであり、幹周は最大で5mくらいありそうに見える。

比叡山には巨樹が何本も見られますので、特別大きな巨樹という訳ではありませんが、回峰行にとっては特別な巨樹といえると思います。

杉は二股になった部分が特徴的ですが、実際は3本の幹が並んで立っています。

どちらの方向から見ても根が盛り上がるように地面を這い、枝は大きく湾曲しています。

「玉体杉」のすぐ下には回峰行者が座る蓮台石があり、行者はおそらく夜が明ける前の暗闇の中、ここで祈祷をされているのかと思います。

当初はここから眺める京都市街の景色を楽しみにしていたが、霧に包まれて数メートル先も真っ白で何も見えず。

天気が良ければ糺の森(下鴨神社)や京都御所の森などが見えるといいますので、これは残念でした。

動画で「玉体杉」を撮ってみました。

なぜだかこの動画を撮影中にバッテリーが切れてしまい、ただの荷物化してしまいました。

最後に根っこの部分を撮ります。

尾根の上から回峰道に向かって根が伸びていて、樹勢の良さを感じる杉でした。

この地点から横川までは約2㌔。

戻ってくるのも大変なので、回峰道を分岐まで戻って「黒谷青龍寺」への谷道を下りてみます。