近江商人は、大坂商人・伊勢商人と並ぶ日本三大商人とされ、天秤棒で担いで行商の旅をする姿でよく知られています。

近江商人は、大坂商人・伊勢商人と並ぶ日本三大商人とされ、天秤棒で担いで行商の旅をする姿でよく知られています。なかでも「てんびんの里」をキャッチコピーとする五個荘は、行商から大商人になった近江商人が多いとされます。

重要伝統的建造物群保存地区には、近江商人屋敷の白壁の屋敷や蔵、舟板塀のある町並みが残ります。

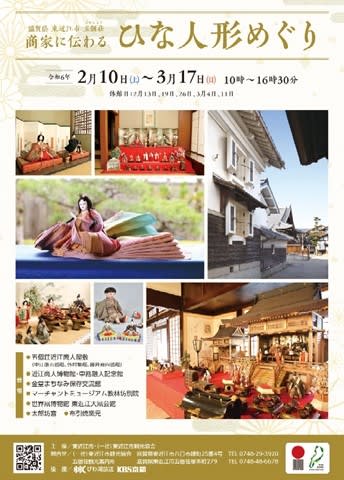

五個荘ではひな祭りの前後1カ月に「商家に伝わるひな人形めぐり」が開催され、近江商人屋敷と風情ある町並みと豪華な雛人形が公開されます。

また、近江商人屋敷の中江準五郎邸では雛匠「東之湖」さんが製作した「清湖雛物語」が開催され、新作の人形を見るのも楽しみのひとつになります。

東之湖さんは近江新之助上布(本麻ちぢみ上布)を使い、伝統的な手法で雛人形や創作人形を作られている方です。

「清湖雛」は2004年に始まり、「清湖雛物語」に展開され、2013年からは「近江八景シリーズ」が始まり、今回遂に近江八景は完成しています。

2023年に製作された「石山秋月」は、石山寺に七日間の参籠をして「源氏物語」を書き出した紫式部をイメージしたものでしょうか。

中央が「石山秋月」で、両隣には同じく近江八景の「堅田落雁」と「瀬田の夕照」が並びます。

「清湖雛」は、湖国の自然をモチーフにして作られていますので、琵琶湖を配して四季の折々の湖国を演じています。

白砂の琵琶湖を取り囲むように「六人官女」「三井晩鐘」「矢橋帰帆」「比良の暮雪」「堅田落雁」が湖周を取り囲みます。

「比良の暮雪」は、雪に覆われた冬の終わりから春の訪れをイメージできる作品で、今頃の季節を象徴するような人形です。

湖西の比良山系を琵琶湖越しに眺めると、蓬莱山を中心にまだ標高の高い所には積雪した白い山肌が見えます

中央左には春の桜をイメージさせる十人囃子が並びます。

十人囃子の後方には「清湖雛物語」の四方の守り神の一人の「湖北の水の神」が展示。

五個荘の「商家に伝わるひな人形巡めぐり」はコロナ渦で緊急事態宣言が発令された年の3月に訪れたのが最後になります。

4年振りに訪れた人形巡めぐりで変わったなぁと感じたのは各商人屋敷に「吊るし雛」の展示が多かったことでした。

江戸時代の頃は、雛人形はとても高価なものだったため、一部の裕福な家庭で飾られるのみで一般家庭ではなかなか手にはいらないものだったといいます。

「吊るし雛」は生まれてきた子供の成長を祝うため、祖母や親戚・近所の人が人形を布で作って持ち寄り、ひな祭りの時に吊るしたものだそうです。

庶民的な「吊るし雛」とは対照的に、平安時代の京都の寝殿(天皇が居住していた宮殿)を模したのが「御殿飾り」の雛人形です。

「御殿飾り」は明治・大正から戦後にかけて流行したとされますが、こんな豪華絢爛なお雛様を飾ることが出来た家庭は限られていたのではないでしょうか。

「御殿飾り」が作り始められた頃には、屋根のない「源氏枠飾り」と呼ばれる雛人形もあったそうです。

この雛人形は明治45年生まれの方の雛人形だそうで、109年経ち昔は高価なものだったので大切に受け継がれているとありました。

中江準五郎邸の蔵には五個荘小幡町で江戸時代から明治時代にかけて作られた郷土玩具「小幡でこ」が展示されています。

五個荘は中山道に面していたことから、往来する人の土産や玩具として伏見人形の製法を工夫して「小幡でこ」を考案したそうです。

「小幡でこ」は300年の歴史があるとされ、明治初期までは4~5軒のお店があったものの、現在は本家九代目の細居家だたひとりになったそうです。

人形の種類は、節句人形や十二支などの縁起物など約400種類あるようですが、需要が減ってきて後継者問題も抱えているようです。

「御殿飾り」や「源氏枠飾り」が展示されていたのは「外村繁邸」ですが、ここにもたくさんの「吊るし雛」が飾られていました。

「吊るし雛」には“うさぎ”“鶴・亀・這い子・去るボボ・羽子板・独楽など縁起の良い飾りが吊るされ、女子の生まれた家の初節句のお祝いをしたようです。

近江商人屋敷の3つ目はスキー毛糸で一代にして財を成した藤井彦四郎邸を訪れます。

総面積8155.3平方メートルの中に総ヒノキ造りの客殿や主屋に土蔵、ログハウス風の洋館など豪商ゆえの豪邸です。

公開されている近江商人屋敷は庭園も見事なのですが、藤井彦四郎邸の池泉回遊式庭園は約25mプール8個分という広大な庭園です。

この御屋敷は、皇族方や貴賓客を迎える為の迎賓館として造営されたのですが、そこには地元の雇用促進の意味合いもあったようです。

変わり種の雛人形は、花(絞り布)のお雛さまで、内裏雛はボタン・三人官女は八重クレマチス・七人囃子はパンジーで下2段を含めて5段の雛人形となっている。

もうひとつ珍しい雛人形は、打掛の前の「狆引き官女」の人形です。

狆(ちん)は、日本原産の愛玩犬で5代将軍・徳川綱吉の時代には江戸城で座敷犬・抱き犬として飼育された改良犬だという。

昔はお産で命を亡くしたり、乳児の死亡率の高かったため、お産が軽く育ちやすい犬に安産と子供の健やかな成長を願って飾られたそうです。

「狆引き官女」は昭和初期まで雛飾りのひとつとして飾られていたそうですが、見るのは初めて。

官女がひいている座敷犬の狆(ちん)は、白黒の可愛らしい小さな犬です。

客間には大正から昭和にかけて制作された段飾りのお雛様が並び、七段飾り(「十五人飾り」)はよく見たオーソドックスな雛人形です。

市松人形が飾られていますが、姉妹に一人一対のお雛様を飾れない場合、二人目からは市松人形を贈ったりしたようです。

「節句」は年に5日あり、人日(七草)上巳(桃)端午(菖蒲)七夕(星まつり)重陽(菊)が定められています。

五節句は季節の変わり目でその邪気を払い、無病息災や子孫繁栄を願う伝統行事で、それぞれの節句に意味があるようですね。