もう何10年も前のことになりますが、最初に東寺に関心を持ったのは当時世界的なアーティストだったツトムヤマシタが東寺で修業を始めたとの映像を見た時だったと思います。

もう何10年も前のことになりますが、最初に東寺に関心を持ったのは当時世界的なアーティストだったツトムヤマシタが東寺で修業を始めたとの映像を見た時だったと思います。「供音式(音による法要)」という試みをされていて、その頃に発表された「天地」というアルバムは素晴らしい音楽になっていました。

プログレもしくはアンビエント・ミュージック(環境音楽)のような音ですが、「癒し」や「ヒーリング」という言葉にはあてはまらない「畏怖」や「救済」を感じる音楽だったと記憶しています。

東寺の拝観ゾーンで仏像が公開されているのは「金堂と講堂」になりますが、金堂や講堂に安置された仏像群の迫力には息を呑むような「畏怖」と「救済」を感じてしまいました。

国宝に指定されている金堂は空海が東寺を賜った頃には完成されていたとされていますが、焼失があったため現在の建物は1603年に豊臣秀頼の寄進により再建されたものとされています。

再建にあたった奉行は片桐且元。豊臣の時代に再建された寺社でよく名前が出てくる人物ですね。

金堂は写真に収めるのも困難なくらいの大きな建築物ですが、、堂内へは横の小さな扉から中へ入ることができます。

建物を見ると分かると思いますが、建物自体に採光部がありませんので中は非常に暗い場所です。

広い空間の中には重要文化財の薬師如来坐像、日光菩薩・月光菩薩がライトに照らしだされています。

その威圧感みたいな何とも言えない迫力と仏像の目力みたいなものに引き込まれるような強い力を感じます。

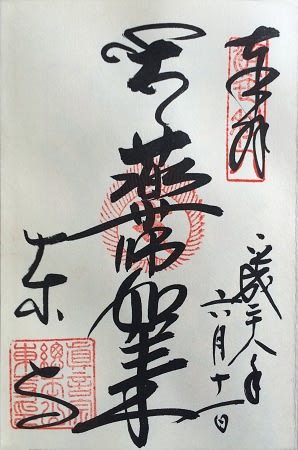

(ポストカードより...実際の堂内はもっと暗い)

薬師如来の台座を支えているのは眷属の十二神将。

桃山時代の作だそうですが、仏像の大きさ・堂内の空間の広さ・静けさの中で光で浮かび上がるような須弥壇になっており、これには感銘しました。

(ポストカードより)

参拝者の中には信心深い方が多く見受けられ、声に出さずにお経を読まれている方々が数名おられます。

“真言密教”の信仰には根強いものがあるなぁと思う反面、お大師さんとして民間でとても慕われているのが空海とも言えますね。

参拝は続く...。

京都新聞に「今年は国内最大級の群生である草津市の烏丸半島のハスの開花が見込めない」という記事がありました。

京都新聞に「今年は国内最大級の群生である草津市の烏丸半島のハスの開花が見込めない」という記事がありました。

滋賀県では7月1日を「びわ湖の日」と定めていますが、これは1980年に施行された「琵琶湖条例」を記念して始まったそうです。

滋賀県では7月1日を「びわ湖の日」と定めていますが、これは1980年に施行された「琵琶湖条例」を記念して始まったそうです。