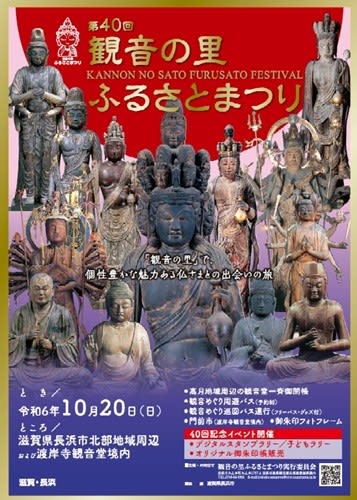

2024年の『観音の里ふるさとまつり』もあと2つの観音堂に参拝して終わりとします。

2024年の『観音の里ふるさとまつり』もあと2つの観音堂に参拝して終わりとします。巡回バスに乗ってもう一カ所くらいは行ける時間はあったのですが、離れた場所の観音堂まで行くと戻るにはギリギリの時間しか残されていません。

それならばと、高月駅付近で歩いて行ける観音堂ということで落川の「浄光寺」と高月の「高月観音堂(大円寺)」に参拝します。

他の観音堂は田園地帯に囲まれた集落や山麓に面した集落にありましたが、この2つの観音堂は高月の中心部にあってふらっと歩いて立ち寄れる利便性があります。

最初は落川集落にある「浄光寺」に参拝して十一面観音・阿弥陀如来・薬師如来の3尊を拝観します。

浄光寺も他の観音堂によくある神社の境内地にあり、日吉神社の鳥居から中に入ります。

浄光寺は己高山鶏足寺の末寺として当地に厳長寺として建立され、天台宗の守護神である日吉大社の神様も勧請したとされます。

厳長寺も御多分に漏れず、浅井氏と織田氏の兵火にあって焼失し、その跡地に建てられたのが「浄光寺」だといいます。

十一面観音立像(像高96cm)、薬師如来立像(像高64cm)、阿弥陀如来立像(像高46cm)はすべて室町期のものとされます。

おっとりした感じの表情をされた御本尊の十一面観音は、薬師如来・阿弥陀如来と共に厨子の中に安置されています。

御本尊以外は暗くて見えないので、写真を見せてもらった処、素人目にも十一面観音と薬師如来は同じような表情をされていました。

同じ仏師または仏師集団による作の可能性が高いというお話でありましたし、修復の際に合わせたこともあったかもしれません。

仏像巡りをしているとその土地界隈に仏師が存在していたという話を聞くことがあります。

本格的な仏師集団も存在したでしょうし、器用な職人が兼任してその地方の仏像を彫っていたこともあったのではないでしょうか。

それぞれの地方の仏師(および集団)によって仏像に傾向があるのは、都から離れて当初の姿から地域独特の仏像になっていったのでしょう。

浄光寺の参拝を終えると、更に高月駅に近い高月観音堂(大円寺)へと足を進めます。

高月観音堂(大円寺)の境内には大きく傾いて自立困難になっている「おしどり杉」という巨樹が参道に寄り掛かります。

「おしどり杉」は幹周5.15m、樹高20mで推定樹齢が800年だといいます。

800年だと鎌倉初期ですから流石に樹齢が長すぎるように思いますが、伝承の世界なのでそれはそれでよいのでしょう。

それでも老樹には違いはなく、老いてなお樹冠に勢いがある健康な巨樹です。

寺伝では787年、伝教大師最澄がこの地に滞在して十一面観音像を彫刻し、人々は七堂伽藍を建立して寺勢は大いに隆盛したという。

戦国時代になり賤ケ岳の合戦の際には堂宇・伽藍はすべて焼失したが、観音像は自ら火難を逃れ半町余歩離れた石の上に立って、その姿は光り輝いていたという。

観音堂には御本尊の十一面千手観音立像の他、薬師如来像・弁財天座像・毘沙門天像・不動明王像・地蔵菩薩像が安置されている。

ここでも天台宗3尊である観音・不動明王・毘沙門天が安置され、竹生島信仰の弁財天もお祀りされている。

御本尊の十一面千手観音立像は室町期の作とされ、合掌手と宝珠手を含めて四十二臂の像で像高154cmと等身大に近い仏像です。

脇手の開き方や頭上の化仏といい、実にバランスの良い仏像で、湖北に多数ある訳ではないサイズ感の千手観音です。

高月町内としては唯一の等身大の十一面千手観音かもしれませんね。

高月観音堂(大円寺)の厨子はよく出来ていて、両横が開いていて横から仏像を観ることが出来ます。

大円寺は観光寺院ではないのですが、違う角度から仏像を鑑賞しやすくなっているのはありがたい。

須弥壇の横面には不動明王立像と地蔵菩薩立像が並んで安置されています。

この2躰は江戸時代にこの村の人が本尊の脇立として奉納したと伝わりますが、奉納するためには何年もかけ生活を切り詰めながらお金を溜められたのでしょう。

高月観音堂(大円寺)には高月観音の里歴史民俗資料館に預けられている「釈迦苦行像」を保有されています。

断食で皮と骨だけになったガリガリに痩せてぎらついた目をしている釈迦の姿は、苦行を極めても悟りを開けなかった釈迦の姿があります。

仏像には美しいものや人に安堵感を与えるもの、怒りを表して人を戒めるものなどいろいろな姿があります。

そこから受け取るものは、時世により、その時の精神状態により、その時の自分を取り巻く環境などにより、大きく違うかもしれません。

しかし、どの仏像も何か大事なことを伝えようとされているのだと想い手を合わせることがある。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます