前日の「棋士の名前をただ、書く」の答え合わせである。今回は現役最年長から来月デビューの新四段まで、173名を対象とした。

173名をふつうに記すだけでもだいぶ時間がかかり、持ち時間1時間ではとうてい足りないと思ったが、テレビ朝日「24JAPAN」に則り、この時間設定としたわけだった。

それでも解答前は、次から次へと棋士名が浮かび、ひたすら書き込みに徹するとフンでいたのだが、いざ解答になると、まったくアテが外れて参った。後半は頭が真っ白になり、ほとんど解答できなかった。

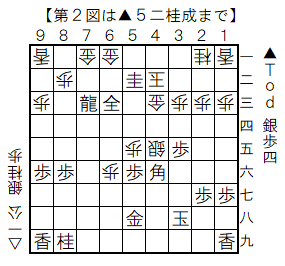

まず、解答を再掲する。

豊島将之、渡辺明、藤井聡太、永瀬拓矢、谷川浩司、森内俊之、羽生善治、木村一基、山崎隆之、藤井猛、稲葉陽、三浦弘行、青野照市、高橋道雄、島朗、藤井猛、佐藤康光、佐藤紳哉、神谷広志、泉●、畠山成幸、畠山鎮、斎藤慎太郎、福崎文吾、南芳一、伊藤匠、黒田堯之、折田祥吾、小林健二、桐山清澄、川上猛、中座真、藤倉勇樹、高田●、片上大輔、戸辺誠、黒沢怜生、石井健太郎、松尾歩、先崎学、塚田泰明、横山泰明、渡辺大夢、深浦康市、佐藤天彦、阿部隆、糸谷哲郎、藤原直哉、中田功、中田●、丸山忠久、行方尚史、郷田真隆、杉本昌隆、杉本和陽、佐藤●、森下卓、野月浩貴、山本真也、今泉健司、小林宏、小林裕士、佐々木大地、佐々木勇気、佐々木慎、阿部健治郎、出口●、島本亮、飯島栄治、有森浩三、伊藤真吾、浦野真彦、高見泰地、村山慈明、この前七段に昇段した関西の棋士、石川優太、瀬川晶司、コンピューターの棋士、中川大輔、井出隼平、大平●、渡辺●、広瀬章人、将棋ペンクラブにいつも来てくれる人、高野●、●亘

記述は86名。明らかに名前が出なかった棋士3名、下の名前が出てこなかった棋士8名、名字が出てこなかった棋士1名。ほかに、藤井猛九段を2回書いている。さらに折田翔吾四段は、翔の字の変換ミスに気付かず、間違えた。

以上14名を差し引いて、正解72名。173分の72で、正解率.416というひどさだった。解答前は、正解率7割以上を目論んでいたので、盛大な誤算だ。

では、解答時の心理状況を説明する。

当初はタイトルホルダーからA級、B級1組と順序良く解答していくつもりだったが、A級の10名でさっそくど忘れが生じた。

そこで、浮かんだ棋士を手あたり次第書いていくことにしたが、すぐに壁にぶつかった。

佐藤紳哉七段は出てきたが、漢字変換で「紳」が全然出てこないのに焦った。我がDELLは状況にもよるが基本的に学習機能がないので、以前使った漢字が候補に挙がらないのだ。

「佐藤一族」といえば、竜王戦1組の佐藤七段の顔が浮かんだが、名前が出てこない。

だけど「佐藤一族」の現役はこれだけだったろうか。もっといた気もしたが……。

「昭和55年組」が浮かんだが、泉八段の下の名前が出てこない。泉八段は「将棋世界」に連載を持ち、当ブログでも何度か記している。その名前が出てこない。NHKの泉浩司アナウンサーばかり脳裏に出てきて、参った。

「昭和55年組」は8名。依田有司六段は引退したから残り7名だが、全員書いただろうか。

しかし記憶をたどっている暇はない。高田……という新四段がこの4月にデビューのはずだが、下の名前は分からない。

さらにデビル中田八段の下の名前が出てこず、焦った。顔は浮かんでいるのに、まったく出てこない。ここでしばらく考えたのが時間のロスに繋がった。とりあえず、ここまでうろ覚えの棋士も含めて、名字だけでも記しておくことにした。

C級1組昇級を決めた出口五段の下の名前も出てこない。

このあたりからもう、堂々巡りを始めている。藤井猛竜王は竜王3期。その相手はそれぞれ違うが、谷川九段、羽生九段のほかのもうひとりが出てこない。

もう別の棋士を考える。名字が漢字3文字、関西で最近昇段した棋士の顔も思い出せているのに、やはり氏名が出てこない。

将棋ペンクラブのイベントにはいつも顔を見せてくれる、ちょっと気難しくもある七段の棋士は……なんで出てこないんだ!

さらにコンピューター命のB級1組七段も思い出せない。

高野氏、亘氏は読売新聞の観戦記者も務めているのに、フルネームが出てこない。……と、ここで1時間が経ってしまった。

いや早い早い。1時間がこんなに早いとは思わなかった。そして、こんなに疲れるとは思わなかった。

解答の不明12名は、すべて確認をした。上から順に、

泉正樹八段、高田明浩四段(4月1日から)、中田宏樹八段、佐藤和俊七段、出口若武五段、安用寺孝功七段、千田翔太七段、大平武洋六段、渡辺正和五段、窪田義行七段、高野秀行六段、上村亘五段

だった。将棋ペンクラブをひいきにしてくれている窪田七段を失念するとは、何たる不覚。

ほかにもいまとなっては、「あの棋士もあった、この棋士もいた」と悔やむばかりだが、絶対に忘れてはいけない棋士がいた。

「昭和55年組」の一人、中村修九段を忘れたのは痛恨。中村九段が分かれば、中村太地七段、中村亮介六段も出てきたかもしれない。

さらに「佐藤一族」は現役4名と認識していたが実は6名で、佐藤秀司八段と佐藤慎一五段を失念していた。

さらに、藤井竜王の挑戦者は、鈴木大介九段だった。鈴木九段が分かれば、新橋解説会繋がりで、富岡英作八段、梶浦宏孝六段、藤森哲也五段と出てきたかもしれない。

それにしても正解72名は低すぎた。田中寅彦九段、屋敷伸之九段、久保利明九段などのタイトル経験者を忘れたのも不覚。ほかにも北島忠雄七段、石田直裕五段など、私が指導対局を受けた棋士まで失念しているのだから、どうしようもない。

こうなったら棋士の名前をしっかり憶え、今度は現役棋士全員を書けるようにしたい。ただそれには、試験時間が3時間くらい要るだろう。

なお現役女流棋士のほうも、事前の勉強なしに書いてみたい。

173名をふつうに記すだけでもだいぶ時間がかかり、持ち時間1時間ではとうてい足りないと思ったが、テレビ朝日「24JAPAN」に則り、この時間設定としたわけだった。

それでも解答前は、次から次へと棋士名が浮かび、ひたすら書き込みに徹するとフンでいたのだが、いざ解答になると、まったくアテが外れて参った。後半は頭が真っ白になり、ほとんど解答できなかった。

まず、解答を再掲する。

豊島将之、渡辺明、藤井聡太、永瀬拓矢、谷川浩司、森内俊之、羽生善治、木村一基、山崎隆之、藤井猛、稲葉陽、三浦弘行、青野照市、高橋道雄、島朗、藤井猛、佐藤康光、佐藤紳哉、神谷広志、泉●、畠山成幸、畠山鎮、斎藤慎太郎、福崎文吾、南芳一、伊藤匠、黒田堯之、折田祥吾、小林健二、桐山清澄、川上猛、中座真、藤倉勇樹、高田●、片上大輔、戸辺誠、黒沢怜生、石井健太郎、松尾歩、先崎学、塚田泰明、横山泰明、渡辺大夢、深浦康市、佐藤天彦、阿部隆、糸谷哲郎、藤原直哉、中田功、中田●、丸山忠久、行方尚史、郷田真隆、杉本昌隆、杉本和陽、佐藤●、森下卓、野月浩貴、山本真也、今泉健司、小林宏、小林裕士、佐々木大地、佐々木勇気、佐々木慎、阿部健治郎、出口●、島本亮、飯島栄治、有森浩三、伊藤真吾、浦野真彦、高見泰地、村山慈明、この前七段に昇段した関西の棋士、石川優太、瀬川晶司、コンピューターの棋士、中川大輔、井出隼平、大平●、渡辺●、広瀬章人、将棋ペンクラブにいつも来てくれる人、高野●、●亘

記述は86名。明らかに名前が出なかった棋士3名、下の名前が出てこなかった棋士8名、名字が出てこなかった棋士1名。ほかに、藤井猛九段を2回書いている。さらに折田翔吾四段は、翔の字の変換ミスに気付かず、間違えた。

以上14名を差し引いて、正解72名。173分の72で、正解率.416というひどさだった。解答前は、正解率7割以上を目論んでいたので、盛大な誤算だ。

では、解答時の心理状況を説明する。

当初はタイトルホルダーからA級、B級1組と順序良く解答していくつもりだったが、A級の10名でさっそくど忘れが生じた。

そこで、浮かんだ棋士を手あたり次第書いていくことにしたが、すぐに壁にぶつかった。

佐藤紳哉七段は出てきたが、漢字変換で「紳」が全然出てこないのに焦った。我がDELLは状況にもよるが基本的に学習機能がないので、以前使った漢字が候補に挙がらないのだ。

「佐藤一族」といえば、竜王戦1組の佐藤七段の顔が浮かんだが、名前が出てこない。

だけど「佐藤一族」の現役はこれだけだったろうか。もっといた気もしたが……。

「昭和55年組」が浮かんだが、泉八段の下の名前が出てこない。泉八段は「将棋世界」に連載を持ち、当ブログでも何度か記している。その名前が出てこない。NHKの泉浩司アナウンサーばかり脳裏に出てきて、参った。

「昭和55年組」は8名。依田有司六段は引退したから残り7名だが、全員書いただろうか。

しかし記憶をたどっている暇はない。高田……という新四段がこの4月にデビューのはずだが、下の名前は分からない。

さらにデビル中田八段の下の名前が出てこず、焦った。顔は浮かんでいるのに、まったく出てこない。ここでしばらく考えたのが時間のロスに繋がった。とりあえず、ここまでうろ覚えの棋士も含めて、名字だけでも記しておくことにした。

C級1組昇級を決めた出口五段の下の名前も出てこない。

このあたりからもう、堂々巡りを始めている。藤井猛竜王は竜王3期。その相手はそれぞれ違うが、谷川九段、羽生九段のほかのもうひとりが出てこない。

もう別の棋士を考える。名字が漢字3文字、関西で最近昇段した棋士の顔も思い出せているのに、やはり氏名が出てこない。

将棋ペンクラブのイベントにはいつも顔を見せてくれる、ちょっと気難しくもある七段の棋士は……なんで出てこないんだ!

さらにコンピューター命のB級1組七段も思い出せない。

高野氏、亘氏は読売新聞の観戦記者も務めているのに、フルネームが出てこない。……と、ここで1時間が経ってしまった。

いや早い早い。1時間がこんなに早いとは思わなかった。そして、こんなに疲れるとは思わなかった。

解答の不明12名は、すべて確認をした。上から順に、

泉正樹八段、高田明浩四段(4月1日から)、中田宏樹八段、佐藤和俊七段、出口若武五段、安用寺孝功七段、千田翔太七段、大平武洋六段、渡辺正和五段、窪田義行七段、高野秀行六段、上村亘五段

だった。将棋ペンクラブをひいきにしてくれている窪田七段を失念するとは、何たる不覚。

ほかにもいまとなっては、「あの棋士もあった、この棋士もいた」と悔やむばかりだが、絶対に忘れてはいけない棋士がいた。

「昭和55年組」の一人、中村修九段を忘れたのは痛恨。中村九段が分かれば、中村太地七段、中村亮介六段も出てきたかもしれない。

さらに「佐藤一族」は現役4名と認識していたが実は6名で、佐藤秀司八段と佐藤慎一五段を失念していた。

さらに、藤井竜王の挑戦者は、鈴木大介九段だった。鈴木九段が分かれば、新橋解説会繋がりで、富岡英作八段、梶浦宏孝六段、藤森哲也五段と出てきたかもしれない。

それにしても正解72名は低すぎた。田中寅彦九段、屋敷伸之九段、久保利明九段などのタイトル経験者を忘れたのも不覚。ほかにも北島忠雄七段、石田直裕五段など、私が指導対局を受けた棋士まで失念しているのだから、どうしようもない。

こうなったら棋士の名前をしっかり憶え、今度は現役棋士全員を書けるようにしたい。ただそれには、試験時間が3時間くらい要るだろう。

なお現役女流棋士のほうも、事前の勉強なしに書いてみたい。