こんにちは。今日は久々の雨予報・・・。今はまだ曇天です。

モハ7000形は再び床下に戻り、モーターの架装準備と床下機器の取り付けを行いました。

モーター支持金具はt0.5真鍮板からの自作で、基本的な構造は市販のモーターホルダーと一緒です。出力軸側は帯板をL字形に曲げたもの2枚で固定。精度よく作れないので市販品のような「コ」の字形にはしていません。

反対側は軸受の突起にはめ込むタイプで、φ6mmの穴をあけて曲げたものです。

床下機器取付板も紙から自作。t0.5を2枚重ねています。前後端にも貼ってカプラ-やジャンパ栓の取付台座としました。いつもならプラ板を使うところですが、今回はなぜか「紙」の比率が高いです(笑)。

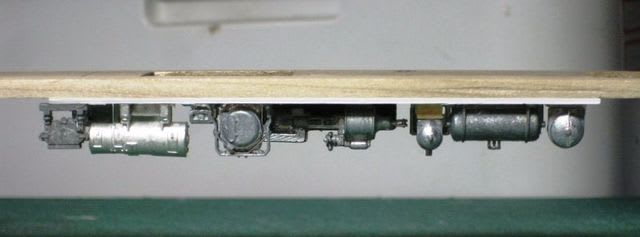

床下機器は手持ち品をかき集めたもの。なんとか1両分確保できました。中央の黒いものはCS5型コントローラーで、恐らく初代モハ7031が積んでいたと思われる小高製です。再び日の目を見ることになりました。旧型国電の床下は基本はあるとはいえ、製造当初からなのか後年の改造かわからない多数のバリエーションがあるので、モハ7031の実車写真をネット検索し極力近づけるようにしました。

電気側です。左端の3つの接触器箱は本当はもっと台車にかかっていると思われますが、16番と小半径運転の悲しさ、台車の回転に支障しないように主抵抗器側に寄せてあります。コントローラーから右側はMGの配置によって2つのパターンがあるようで、この車は反対側にMGを積んでいるので減流抵抗器→遮断器→何かの箱、の順番になっているようです。実は写真で見るとコントローラーと遮断器の間が真っ暗けでわからないのですが、セオリーどおりなら減流抵抗器のはずなのでそうしました。

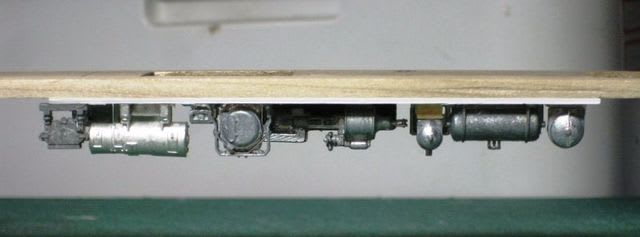

空気側です。空気側といいながらMGもこちらに装備されています。このMGも初代車が使っていた小高製パーツがあったのですが、いかんせん真鍮挽物ののっぺりとしたものなので、エコー製を新調して置き換えました。小さいエアタンクはかなり下側に付くようなので、ヒノキ材で台座を作り、ぐっと下がったスタイルを表現しました。

ところでこのクルマ、床下の塗装は黒だったのでしょうかグレーだったのでしょうか。歴代の富士急車を見ると旧型更新車の3600形も含め基本はグレーのようですが、この7000形に関しては転入当初の写真というのを見たことがなく、自分で撮影したものも含め黒っぽいものが多く、文字通り“グレーゾーン”です。鉄コレはグレーなんですがどこまで信じていいものやら・・・^^;

なにかご存知でしたらご教示ください。

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

にほんブログ村

モハ7000形は再び床下に戻り、モーターの架装準備と床下機器の取り付けを行いました。

モーター支持金具はt0.5真鍮板からの自作で、基本的な構造は市販のモーターホルダーと一緒です。出力軸側は帯板をL字形に曲げたもの2枚で固定。精度よく作れないので市販品のような「コ」の字形にはしていません。

反対側は軸受の突起にはめ込むタイプで、φ6mmの穴をあけて曲げたものです。

床下機器取付板も紙から自作。t0.5を2枚重ねています。前後端にも貼ってカプラ-やジャンパ栓の取付台座としました。いつもならプラ板を使うところですが、今回はなぜか「紙」の比率が高いです(笑)。

床下機器は手持ち品をかき集めたもの。なんとか1両分確保できました。中央の黒いものはCS5型コントローラーで、恐らく初代モハ7031が積んでいたと思われる小高製です。再び日の目を見ることになりました。旧型国電の床下は基本はあるとはいえ、製造当初からなのか後年の改造かわからない多数のバリエーションがあるので、モハ7031の実車写真をネット検索し極力近づけるようにしました。

電気側です。左端の3つの接触器箱は本当はもっと台車にかかっていると思われますが、16番と小半径運転の悲しさ、台車の回転に支障しないように主抵抗器側に寄せてあります。コントローラーから右側はMGの配置によって2つのパターンがあるようで、この車は反対側にMGを積んでいるので減流抵抗器→遮断器→何かの箱、の順番になっているようです。実は写真で見るとコントローラーと遮断器の間が真っ暗けでわからないのですが、セオリーどおりなら減流抵抗器のはずなのでそうしました。

空気側です。空気側といいながらMGもこちらに装備されています。このMGも初代車が使っていた小高製パーツがあったのですが、いかんせん真鍮挽物ののっぺりとしたものなので、エコー製を新調して置き換えました。小さいエアタンクはかなり下側に付くようなので、ヒノキ材で台座を作り、ぐっと下がったスタイルを表現しました。

ところでこのクルマ、床下の塗装は黒だったのでしょうかグレーだったのでしょうか。歴代の富士急車を見ると旧型更新車の3600形も含め基本はグレーのようですが、この7000形に関しては転入当初の写真というのを見たことがなく、自分で撮影したものも含め黒っぽいものが多く、文字通り“グレーゾーン”です。鉄コレはグレーなんですがどこまで信じていいものやら・・・^^;

なにかご存知でしたらご教示ください。

よろしければ1クリックお願いします。