お待たせしました。ついにカニ24の配電盤が光りました!

室内灯の光源についてはテープLEDの採用も考えましたが、光量を抑えるのがなかなか大変なので、パーツBOXの奥に眠っていた頂き物のKATO純正の室内灯セットを使うことにしました。

ただしこちら旧製品につき光源は電球です。基板だけ再利用してLED仕様に作り変えることにします。

なんとかコンパクトにできないか考えた結果、中央にブリッジダイオードを置き、その両サイドにチップLEDを配するこんな形に収めることができました。このLEDはノーブランドのテープLEDから剥がしてきたもので、素性不明ですが、恐らくポピュラーな3035チップではないかと思います。

裏側には430Ωの抵抗を各LEDごとに結線。つまり2個並列接続です。右に置いてあるカバーは使えなくなりますが、アクリル導光板をホールドするぐらいしか元々の役目はないので無問題です。

その導光板ですが、屋根に反射用のアルミテープを貼り、そこにセメダインスーパーXクリアで直接貼り付けてあります。光源ユニットを挟んで右側の導光板が斜めに貼ってありますが、これは乗務員(荷物車掌)室にも光が入るようにわざと曲げたものです。ちょっと見にくいですが、光量抑制用のアルミテープが所々に巻き付けてあります。

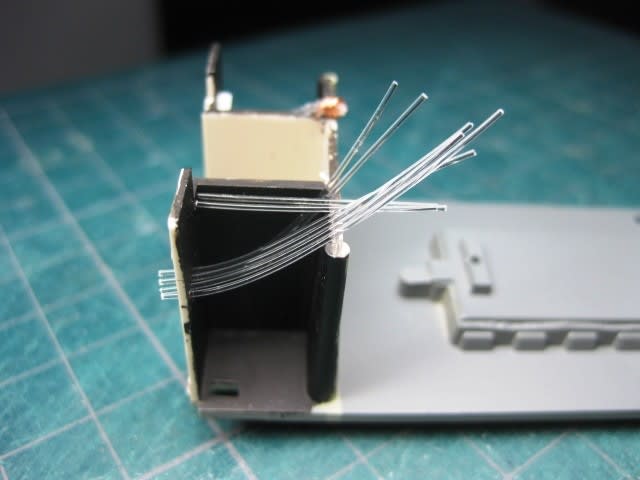

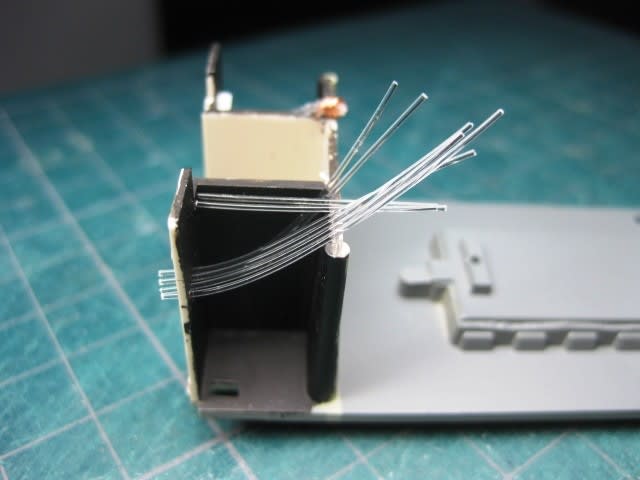

問題の配電盤用の採光は、導光板の途中にこのようなクサビ状の切り欠きを設け、ここに光ファイバーを突っ込んで導光することにしました。

配電盤に開けておいた穴にφ0.5mm光ファイバーを通します。この太さのものは初めて使いましたが、見た目、手触りともにテグスですね。。笑

複数のファイバーをポリウレタン線で縛って仕切り壁の上に瞬着で固定し、導光板の切り欠きに合うように先端をカットすれば採光部のできあがり。白く見えるのは、光ファイバーが配電盤表面に直角に出るように「押さえる」ためのプラ片です。

燃料タンクの中が空洞なので、ここにチラつき防止用のコンデンサーを入れました。チップコンデンサーを集積させた「コンデンサーアレー」と言われるもので、MAXの616μFの容量となるように配線してあります。無極性なのでブリッジダイオードの前に入れることができます。ちなみに値段は秋葉原のパーツ店A価格で税込280円とリーズナブル。

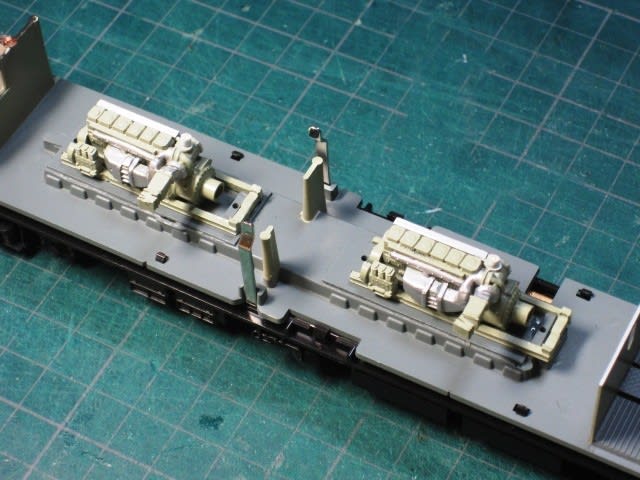

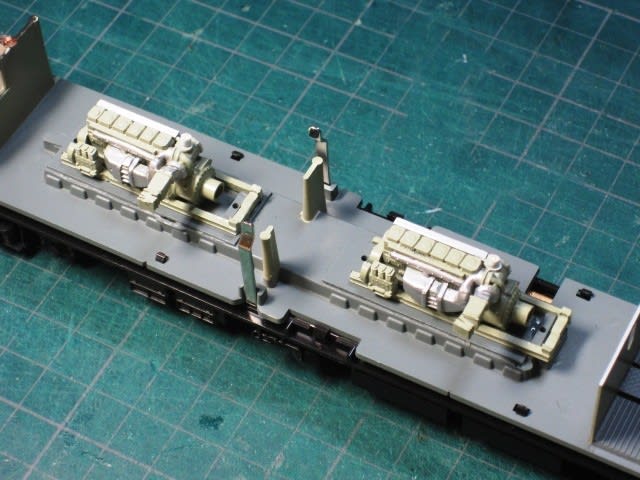

これでひと通りの電気配線は終わったので車体を組み戻します。まずはエンジン・発電機ユニットを搭載。室内灯を入れたおかげで導光板の厚さ分だけ排気管をさらに短くせざるを得なくなり、せっかく表現したフレキシブルジョイント部分を泣く泣くカットしました。

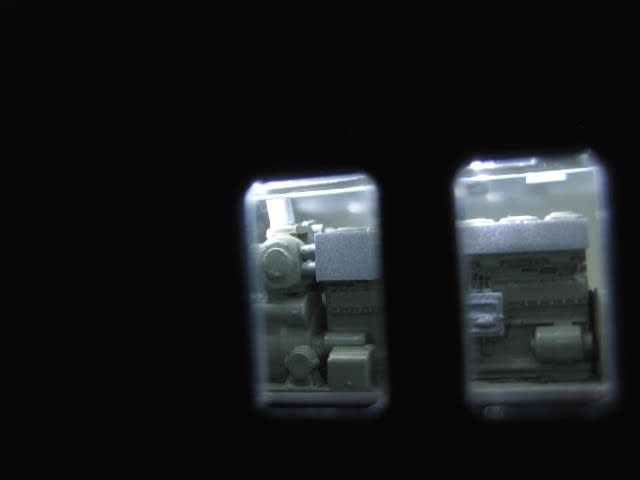

点灯試験は一発で合格。光量もだいぶ抑えたのでいい感じに光ってます。

導光板を斜めにしたおかげで乗務員(荷物車掌)室にも光が十分回りました。

エンジンのチラリズム。DMH17Cがよく化けたものだと我ながら感慨深く眺めてみたりして。

ターボチャージャー周辺。ムフフですなぁ。。

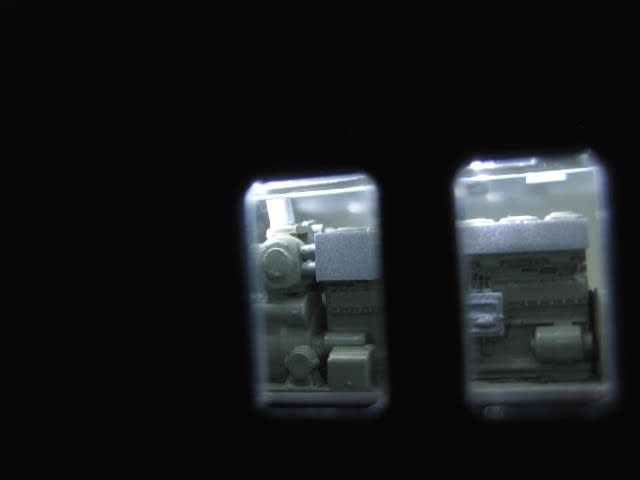

そして配電盤の光具合がこちら。どうですか?思いのほかいい感じに仕上がったのではないかと。サウンドシステムなくても高回転のエンジン音が聞こえてくるようです。ちなみに「光らない」ランプはほとんど真っ黒に見えるので、スイッチ類とともにガンダムマーカーの墨入れ用グレーで色差ししてあります。

ということで、エンジンや内装に凝り過ぎて肝心の配電盤がなんとなくやっつけになってしまった感は否めませんが、まあとにかく光ったのでひと安心です。

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

にほんブログ村

室内灯の光源についてはテープLEDの採用も考えましたが、光量を抑えるのがなかなか大変なので、パーツBOXの奥に眠っていた頂き物のKATO純正の室内灯セットを使うことにしました。

ただしこちら旧製品につき光源は電球です。基板だけ再利用してLED仕様に作り変えることにします。

なんとかコンパクトにできないか考えた結果、中央にブリッジダイオードを置き、その両サイドにチップLEDを配するこんな形に収めることができました。このLEDはノーブランドのテープLEDから剥がしてきたもので、素性不明ですが、恐らくポピュラーな3035チップではないかと思います。

裏側には430Ωの抵抗を各LEDごとに結線。つまり2個並列接続です。右に置いてあるカバーは使えなくなりますが、アクリル導光板をホールドするぐらいしか元々の役目はないので無問題です。

その導光板ですが、屋根に反射用のアルミテープを貼り、そこにセメダインスーパーXクリアで直接貼り付けてあります。光源ユニットを挟んで右側の導光板が斜めに貼ってありますが、これは乗務員(荷物車掌)室にも光が入るようにわざと曲げたものです。ちょっと見にくいですが、光量抑制用のアルミテープが所々に巻き付けてあります。

問題の配電盤用の採光は、導光板の途中にこのようなクサビ状の切り欠きを設け、ここに光ファイバーを突っ込んで導光することにしました。

配電盤に開けておいた穴にφ0.5mm光ファイバーを通します。この太さのものは初めて使いましたが、見た目、手触りともにテグスですね。。笑

複数のファイバーをポリウレタン線で縛って仕切り壁の上に瞬着で固定し、導光板の切り欠きに合うように先端をカットすれば採光部のできあがり。白く見えるのは、光ファイバーが配電盤表面に直角に出るように「押さえる」ためのプラ片です。

燃料タンクの中が空洞なので、ここにチラつき防止用のコンデンサーを入れました。チップコンデンサーを集積させた「コンデンサーアレー」と言われるもので、MAXの616μFの容量となるように配線してあります。無極性なのでブリッジダイオードの前に入れることができます。ちなみに値段は秋葉原のパーツ店A価格で税込280円とリーズナブル。

これでひと通りの電気配線は終わったので車体を組み戻します。まずはエンジン・発電機ユニットを搭載。室内灯を入れたおかげで導光板の厚さ分だけ排気管をさらに短くせざるを得なくなり、せっかく表現したフレキシブルジョイント部分を泣く泣くカットしました。

点灯試験は一発で合格。光量もだいぶ抑えたのでいい感じに光ってます。

導光板を斜めにしたおかげで乗務員(荷物車掌)室にも光が十分回りました。

エンジンのチラリズム。DMH17Cがよく化けたものだと我ながら感慨深く眺めてみたりして。

ターボチャージャー周辺。ムフフですなぁ。。

そして配電盤の光具合がこちら。どうですか?思いのほかいい感じに仕上がったのではないかと。サウンドシステムなくても高回転のエンジン音が聞こえてくるようです。ちなみに「光らない」ランプはほとんど真っ黒に見えるので、スイッチ類とともにガンダムマーカーの墨入れ用グレーで色差ししてあります。

ということで、エンジンや内装に凝り過ぎて肝心の配電盤がなんとなくやっつけになってしまった感は否めませんが、まあとにかく光ったのでひと安心です。

よろしければ1クリックお願いします。