A-trainの屋根の模型化方法を検討します。

「日立評論」2003年8月号に掲載された図によると、張り上げ屋根のごとくカーブした屋根肩の内側には、雨樋とランボードを兼ねたような溝があることがわかります。色の付いた丸印や矢印は私が書き込んだもので、ネット検索で出てきた実車写真と比べると、イマイチ構造が理解できなかった部分です。

<出典:「最近の鉄道車両“A-train”」(日立評論2003年8月,P.12図2 A-trainの構造)>

この疑問を解決すべく、池袋駅北側にある陸橋から東武50000系の屋根を見学・撮影してきました。

結果は次の通りです。

・赤丸の部分は丸くなく、エッジのきいた台形状に切り下げられている。

・青丸の部分は車側に向かって緩い勾配がついていて雨水が集まるようになっている。集まった雨水は車端部の縦樋(内蔵)から排出される。

・オレンジ色の矢印で指し示す端部は庇状に飛び出しているようにみえる。走行中の車両では直接確認できなかったが、写真の影のでき方からみてわずかに突出しているものと思われる(おそらく溢水防止のため)。

これらを理解したうえで、最初は作らない予定だったモックアップもどきを作って模型化方法を考えました。簡単に言えば「穴をくり抜いて裏打ちする」ということになります。詳細はのちほどご紹介しますが、屋根肩Rと溝が接近していて、先に穴をくり抜いてしまうと曲げた時に肩Rが立ち上がってしまい、綺麗に曲げることができなくなってしまうので、先に車体を箱に組んでから穴を開けることにします。

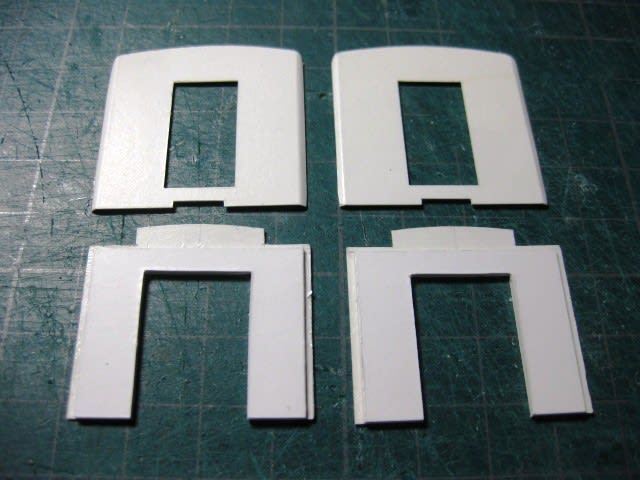

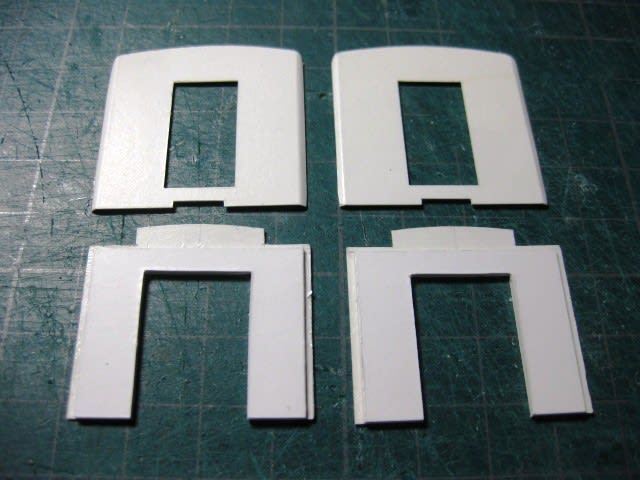

このA-trainの車体にはもうひとつ特徴があります。オフセット衝突時の安全性を高めるため、車体の四隅が45度に面取りされています。これを1枚板で作ると正確な車体幅が出しにくいため、幅決め用の裏板(下)と外皮(上)の2枚構成としました。実車さながらのダブルスキン構造です。(笑)

2枚の妻板を貼り合わせたところです。なおこの方法は実際に作業してみると非常に面倒でした。なので今後の量産車では、普通にイモ付けしてから面取りする方法に変えようと思います。

車体の補強はノーマルな3×3mmヒノキ材による方法です。なお国鉄形と比べてやや車高が低いので、腰部の補強材は、下端から3.5mmの位置に取り付けてあります。

屋根の裏側に#400スノーマット紙(t0.5mm相当)を貼ります。屋根の補強と、先ほどの赤丸で示した段差を表現するためのスペーサーを兼ねたものです。

ここで一気に箱組みします。これで終わりならかなりラクなんですが・・・。(笑)

妻板の結合のようす。さながら現代版キノコ妻の様相を呈しています。

屋根の全長にわたって「穴」を開けると一時的に強度が低下するため、屋根側の補強材の間に横梁を渡しておきます。

いよいよ「雨樋ランボード」(?)の溝を作ります。先に車体内側(赤丸側)を台形状にカットするため、定規がずれないように注意しながら、ケガキ線に沿ってカッターの刃を思いきり寝かせて(45度)引いていきます。間違って切り込むといけないので、何回にも分けて少しずつカットしていきます。なお外側については普通に垂直にカットします。

十分刃が入ったことを確認し溝部分を剥ぎ取ります。

裏打ち用の部材を#300スノーマット紙から幅5mmで切り出し、2.25mm:2.75mmの位置で軽く折り曲げておきます。2.25mmの部分がノリシロ、2.75mmの部分が溝の底になります。

出来上がった「雨樋ランボード」(?)です。片側だけで精魂尽きました。。もう少し効率化・簡略化しないと・・・。あ、縦樋の穴も開け忘れてるし・・・・・・。。

なんとか車体が“ひらき”のうちに「雨樋ランボード」を作る方法を考えたいですね。やはり箱に組んでからだと作業がしにくいので。。

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

にほんブログ村

「日立評論」2003年8月号に掲載された図によると、張り上げ屋根のごとくカーブした屋根肩の内側には、雨樋とランボードを兼ねたような溝があることがわかります。色の付いた丸印や矢印は私が書き込んだもので、ネット検索で出てきた実車写真と比べると、イマイチ構造が理解できなかった部分です。

<出典:「最近の鉄道車両“A-train”」(日立評論2003年8月,P.12図2 A-trainの構造)>

この疑問を解決すべく、池袋駅北側にある陸橋から東武50000系の屋根を見学・撮影してきました。

結果は次の通りです。

・赤丸の部分は丸くなく、エッジのきいた台形状に切り下げられている。

・青丸の部分は車側に向かって緩い勾配がついていて雨水が集まるようになっている。集まった雨水は車端部の縦樋(内蔵)から排出される。

・オレンジ色の矢印で指し示す端部は庇状に飛び出しているようにみえる。走行中の車両では直接確認できなかったが、写真の影のでき方からみてわずかに突出しているものと思われる(おそらく溢水防止のため)。

これらを理解したうえで、最初は作らない予定だったモックアップもどきを作って模型化方法を考えました。簡単に言えば「穴をくり抜いて裏打ちする」ということになります。詳細はのちほどご紹介しますが、屋根肩Rと溝が接近していて、先に穴をくり抜いてしまうと曲げた時に肩Rが立ち上がってしまい、綺麗に曲げることができなくなってしまうので、先に車体を箱に組んでから穴を開けることにします。

このA-trainの車体にはもうひとつ特徴があります。オフセット衝突時の安全性を高めるため、車体の四隅が45度に面取りされています。これを1枚板で作ると正確な車体幅が出しにくいため、幅決め用の裏板(下)と外皮(上)の2枚構成としました。実車さながらのダブルスキン構造です。(笑)

2枚の妻板を貼り合わせたところです。なおこの方法は実際に作業してみると非常に面倒でした。なので今後の量産車では、普通にイモ付けしてから面取りする方法に変えようと思います。

車体の補強はノーマルな3×3mmヒノキ材による方法です。なお国鉄形と比べてやや車高が低いので、腰部の補強材は、下端から3.5mmの位置に取り付けてあります。

屋根の裏側に#400スノーマット紙(t0.5mm相当)を貼ります。屋根の補強と、先ほどの赤丸で示した段差を表現するためのスペーサーを兼ねたものです。

ここで一気に箱組みします。これで終わりならかなりラクなんですが・・・。(笑)

妻板の結合のようす。さながら現代版キノコ妻の様相を呈しています。

屋根の全長にわたって「穴」を開けると一時的に強度が低下するため、屋根側の補強材の間に横梁を渡しておきます。

いよいよ「雨樋ランボード」(?)の溝を作ります。先に車体内側(赤丸側)を台形状にカットするため、定規がずれないように注意しながら、ケガキ線に沿ってカッターの刃を思いきり寝かせて(45度)引いていきます。間違って切り込むといけないので、何回にも分けて少しずつカットしていきます。なお外側については普通に垂直にカットします。

十分刃が入ったことを確認し溝部分を剥ぎ取ります。

裏打ち用の部材を#300スノーマット紙から幅5mmで切り出し、2.25mm:2.75mmの位置で軽く折り曲げておきます。2.25mmの部分がノリシロ、2.75mmの部分が溝の底になります。

出来上がった「雨樋ランボード」(?)です。片側だけで精魂尽きました。。もう少し効率化・簡略化しないと・・・。あ、縦樋の穴も開け忘れてるし・・・・・・。。

なんとか車体が“ひらき”のうちに「雨樋ランボード」を作る方法を考えたいですね。やはり箱に組んでからだと作業がしにくいので。。

よろしければ1クリックお願いします。

「Class800」シリーズは連結面がすぼまっていますが、これは近江鉄道の800系同様、カーブでのホーム等の接触を防ぐためのようで、オフセット衝突対策ではないようです。なんせ全長26m!あってかなりオーバーハングが長いですから。

イギリスでは「HITACHI」で通じるくらい有名だそうで、信頼性も高いと高評価だそうです。今後も「AーTrain」シリーズの発展を期待したいものです。

同じ「規格型」のJR東「サスティナ」は各車なんとなく似ていて顔を変えただけに見えますが、日立の方は各会社仕向けに個性があって面白いですね。

自分は、何となく木製屋根板を加工するしか無いかなぁと考えてましたが、、(作るとは言ってません(笑))。

イギリス向け車両を検索してみました。本当に長いですね。よく見ると車端部1mぐらいが緩く絞られているようです。ニューブルトレなど国鉄の21m超級車両の絞りをイメージしたら全然違っていました。(笑)

>日立の方は各会社仕向けに個性があって面白いですね。

従来の「骨と皮」ではなく、いわば「皮」だけで作るので、設計の自由度が高いのかも知れません。興味深いですね。

電動工具を使えば木製屋根板を削る方が楽かもしれませんが、ノミや彫刻刀だとしんどいと思います。両数にもよりますが・・・。

2両目からは少しだけ違った方法でやってみようと思います。

あと、A-trainでもこのように凹みがない車両(例:西武の最近の万系など)もあるようなので、いま一度ターゲットをご確認ください。