公益社団法人日本造園学会の北海道支部大会が北海道大学農学部を会場に開かれました。

朝から学生さんらによる研究の口頭発表会、ポスターセッション、デザインワークショップなどが繰り広げられ、質疑応答も熱心に行われる活気ある発表会となりました。

午後3時からはシンポジウムで、いろいろとインスピレーションの湧く時間でした。今回のテーマは「再考:都市の緑の活用 子供の遊び場の視点から」。

公園を遊び場の視点から語るなんて、「いまさら」と思うかもしれませんが、最近は外で遊ぶ子供が少なくなったり、遊具のメンテナンスやリニューアルが遅れたための破損による事故が発生したりして、公園が子供の遊び場であるという地位がどんどん低下しています。

しかしながら、人口減少の原因である少子化を反転させて子供を産み育てることに国を挙げて取り組もうとする今日、子供たちが幼い時代を豊かに過ごすインフラとしての公園をもう一度考えようという試みです。

まずはじめに三名のパネリストから話題提供がありました。

最初は札幌市みどりの管理課の新谷係長さんで、これまでの札幌市の公園整備の取り組みについて説明してくれました。

札幌市は昭和50年代に公園百カ所作戦として年間に児童公園を百カ所つくる事業を強力に展開しました。公園建設というハード整備だけではなく、冒険広場事業やなかよし子供館での公園利用、新一年生お母さんの集いなどの先進的な取り組みが行われました。

平成5年から古くなった施設を作り直す公園再整備事業をはじめましたが、今では20年以上経過した遊具が70%にもなり、予算も限界があり遊具の削減を検討しなくてはならない時代となったと嘆きます。

◆

次の話題提供は、大人たちの見守りの下でかなりワイルドで自由な遊びを行えるプレイパークについてで、発表者は札幌市公園緑化協会の金由貴子さん。

プレイパークは、世界で最初に1943年にデンマークで始まったものだそうで日本でも神奈川県や東京に様々な先進事例があります。

火も使えたり地面を掘って泥遊びをするなど子供たちのやりたい放題を年上の学生や大人たちが見守ったりサポートしたりします。

札幌市も平成23年に助成金を交付してプレーパーク推進事業でモデル的プレイパークを実施してきましたが、今年度から助成金を廃止して、中間支援組織の役割を緑化協会が担い始めたとのこと。

22年度まで自主的にプレイパークを行っていたのは4団体だったのが、いまでは12団体に上るのだそうです。

今はいつ行っても自由に遊べるような常設型のプレイパークはなくて、イベント的に公園を移動しながら行っているそうですが、関わる大人たちも、そのくらいなら付き合えるというような関係だそうです。

実際に運営してゆく上では、行政の支援と地域の応援が欠かせないと金さんは経験談を語ります。

◆

話題提供の最後は千葉大学の木下教授でテーマは『遊びと学びの自然・緑の環境を都市の中に』というもの。

子供たちの遊び場に自然を取り入れようと言うと、部外者からは「自然が足りないと子供が育たないという研究結果や証拠はあるのか?」と言われたそう。このことは世間の常識としてはまだまだ認知されていないようです。

リチャード・ルーブさんという方が「あなたの子供には自然が足りない」という自然欠乏症"nature deficit"の子供たちについての本を書かれて話題になっていても、です。

東北では今公園が仮設住宅の敷地になり子供たちの遊び場がなくなってしまっています。

そこで最初に気仙沼でプレイパークが始まり、今では40か所くらいのプレイパークができているとのこと。子供たちの成長を見守る地域の力がまだまだありますね。

ユニセフには「子供にやさしいまち」というプログラムがあるのだそうですが、ドイツでは子供にやさしいと掲げたら子供が増えた、ここへ来ると子供を産みたくなるというマチがあるそうです。

日本も少子化に手を打たなくてはならないというならば、子供に優しいまちづくりをすべきです。

【なんと柿泥棒ごっこ】

◆ ◆ ◆

シンポジウムでは、北海道科学大学の椎野先生のコーディネーター、札幌市公園緑化協会の浅川先生によるコメンテーターという形で、これらの話題提供を受けてさらに話を膨らませました。

(椎野)冒険広場事業はもう札幌市ではやらないのですか?

(新谷)この事業は昭和59年にはもうほとんど残っていませんでした。滝野公園では管理された遊具がありますが、ああいうものをみていると、管理する人がいるとうまくいくなと思います。

しかしお金はかかっても子供の喜びを見たいものです。大きな公園は指定管理者が入って管理していますが、そこでの実施事業でやっていただくとか、プレイパークをきっかけにして広がりが生み出されれば行政も動きやすくなるのではないかと期待します。

(椎野)金さん、プレイパークでは子供が遊具も場所から作る、子供が高校生になっても関わってくるということに驚きます。大人や若者、高齢者が加わると面白くなると思いました。

プレイパークは移動型というかイベントとして行われているようですが常設にするための条件は何でしょうか。

(金)常設を目指す団体も札幌にはあるのですが、地域の人だけが常設を目指している所もあります。西岡の公園ではお母さんたちも年に何度かやれば十分という人が多く、常設となるとお母さんたちだけではやれないし行政のサポートが必要だと思います。

(椎野)プレイパークではこれ以上はやめてくださいといった制限はあるのですか。

(金)公園によりますね。出張イベントだと一回だけなので、土木センターと打ち合わせると「火はダメ、泥はダメ、水はダメ」と言われてしまいます(笑)。でもそんな中でできることを見つけながらやってみています。

(椎野)世田谷などの先進事例がうまくいった理由は何でしょうか。

(木下)地域で運営の組織を立ち上げるというところは頼もしいですね。地域で責任を持って引き受けるということでしょうか。

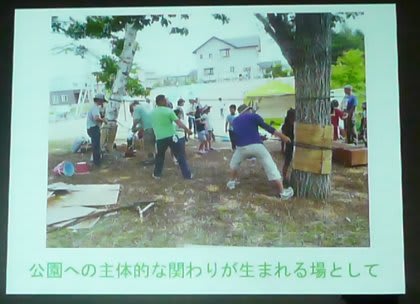

公園の管理者が役人的に言うと、「原則は原状復帰ですね」ということになり、手作りの遊具などできません。

話し合いの中で地域の組織が出来上がっていて、責任は引き受けるということならやれるのだと思います。

「自分の責任で遊ぶ」というモットーを、子供にも親にも理解してもらうのです。事故がないわけではありませんが、事故の情報を共有して次に備えるという信頼で成り立っているのです。

(椎野)信頼関係の構築に成功したからということですか。

(木下)実は密集市街地で行おうとしたら騒音などがあって町内会とぶつかってしまって結局は成功しませんでした。なので町内会の意向でブランコ、滑り台などのごく普通の遊具を作ったら全く活力のない公園になってしまいました(笑)

(椎野)管理する側から見ると現状を変えたくないということなのでしょうか。

(木下)公園は不特定多数の人が使うものなので常に安全が求められます。逆に行政が甘く考えると管理瑕疵が問われることもあります。

プレイパークを成功させようと思うと、地域は行政との信頼関係を作ることです。得体のしれない団体が火を使うということになれば、どんなことをされるかわからないので「お断り」ということになる。会との信頼関係ができればそれらはクリアされるでしょう。

(椎野)浅川先生はいかがですか? 特にこどもの冬あそびについて。

(浅川)夏と冬の真っ盛りはそれなりの遊びがあるのですが、北海道の場合はその中間のグレーシーズンの外遊びにハンデがあります。

外で遊んでいる子供たちを調査すると、彼らは「もっと遊びたい」と言うんです。しかし外に出ていなくて内にこもる子供たちが出てくるということは少ないのです。そしてそれは親の影響が大きいですね。親が子供を積極的に外で遊ばせたいと思うかどうかが鍵になるでしょう。

そして子供を外で遊ばせなくて平気な親は、子供時代にちゃんと冬に遊んでいない傾向があるんです。まずは大人が楽しく遊んで親になるというのが良いと思います。

(木下)昔は子供からアンケートを取るのも簡単でしたが、今はそんな子供がいません。子供たちが一番遊ぶ場所は室内ということで、文明が進化すると子供の遊び場は衰退するというのは皮肉なことですが実は先進国に共通しています。

◆

ずっとシンポジウムを聞いていて心に強く残ったのは、木下先生が言った一言。

「良い公園を作ろうと思ったら"子供代理人"を置くんです」

公園づくりにアンケートなどで子供の意見を聞くということはよくあるのですが、ともするとそれは生の声をそのまま記載して、あとは多くの声を総合したプランになりがち。

子供の声や意見を聞いて、それを理解し斟酌・解釈して大人たちや行政に対してある種の地域コーディネーターとして「子供たちはこういうことを言っている」という"子供代理人"という発想はとても考えさせられる単語でした。

そうして子供たちの声を単なる公園づくりにとどまらずソフトの充実やもっと広いまちづくりにまで提言して予算や事業として実現させるような地域の声の発信者、それが"子供代理人"というわけです。

それは行政マンでも良いのですが、公園のコンサルタントや学校の先生でも良いかもしれません。

子供の育成に主眼を置いた行政に転換してゆかなくては少子化を反転させることはできません。その具体的なシステムとして子供の声を行政に反映させるような地域コーディネーターとしての"子供代理人"という単語に強く惹かれました。

知恵も悩みも現場にあるものをいかに伝えるかというテーマへの一つの回答のように思います。

関係者の皆様、お疲れ様でした。