今年もヤマモリの御供をしているのかどうか拝見したくなって一年ぶりに再訪する。

昨年の平成28年12月10日は土曜日だった。

伺った時間帯は午後5時前だった。

辺りは暗がりであったが、山の神の前に供えた竹で作った御供台があった。

風で飛ばされたのか、それとも鳥獣が食い散らかしたのか、御供のお米が散在していた。

御供台も倒れて常緑樹の椿葉も散らかっていた。

御供をされていることは行事が続けられていることである。

子どもがいなくなって大人の氏子総代が継承してきた「ヤマモリ」行事。

始まる時間帯はまったくわからない。

朝早くでもないように思えるし、昼頃でもなさそうと思って、午後も3時ころ。

行事をしておれば残欠を拝見したい。

もし、その場に人と出会えるなら、現状を聞いてみたい。

そう思って車を走らせた。

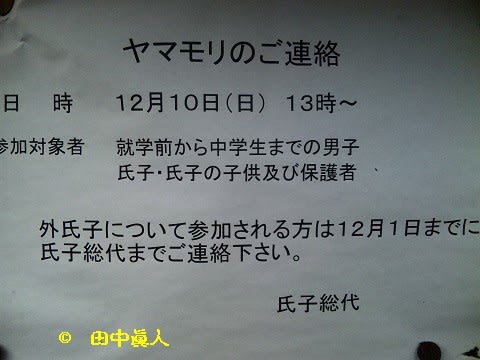

神社手前にあった地区の掲示板。

情報を掲示しているかもしれないと思って車を停めた。

そこにあった行事の通達は「ヤマモリのご連絡」であった。

ただ、時間帯は午後1時。

行事は2時間前に終わっている。

神社にはだれもいないだろうと、と思ったが、そうではなかった。

境内の一角に男性が3人。

話しを聞かせてほしいと願って声をかけたら新旧の氏子総代らであった。

10年どころか、もっと前。

当時子どもたちだった子たちは成長して立派な大人になったというから、20年も前のことであろう。

子どもが多かった時代は20人以上。

暗くなった地区を巡って各戸からお米をもらっていた。

そのお米でご飯を炊いた。

炊いたご飯は3カ所にあった山の神さんに供えた。

そのころの子どもたちは元気だった。

年長の子どもが下の子どもを引っ張っていた。

遊びでも一緒。

社務所内で火を起こしてご飯を炊いていた。

椀かなにかに盛って食べてともに過ごしていた。

成長は先輩の年長者がいたからだ。

ともに遊び、ともに地域で暮らしてきたコミュニテイがあった。

今ではゲームで個の世界。

ずいぶんと暮らし文化が替わったという。

残った御供飯はいただいた各家を巡ってお礼にさしあげた。

その際の囃子詞が「やまもりやでー・・・」だったそうだ。

何故に「ヤマモリ」であるのか、意味も分かっていなかった。

少子化の波を受けて、いつしか子供はいなくなった。

仕方なく、といえばではないが、村の大人たちで継承してきたが、それも中断することになった。

時代は移り変わって復活しようということになった。

それから子どもを呼ぶようになった。

神社行事でもない「ヤマモリ」は元々が12月10日の特定日にしていた山の神行事である。

来年はいつになるかわからないが、学校が休みの土曜、日曜になるであろうという。

行事日が決まれば1カ月前ぐらいに掲示するらしいから、そのころに伺って日程を掴むしかない。

掲示板にあった参加対象者は「就学前から中学生までの男子。

氏子・氏子の子どもおよび保護や」である。

参加人数を多くするに、外氏子にも声をかけて拡大する資格者も募っていた。

氏子総代がいうには、この日に集まった最年少者は2歳。

来年は3歳になることだろうが、御供のおにぎりを食べさせてくれる行事だと認識するだけだろう。

「ヤマモリ」=「おにぎり」のイメージが焼き付くのでは・・、と思った次第だ。

ちなみに今年の御供台は竹製でなく、一般的なお盆にしたそうだ。

そのような状況になっていた南大河原の「ヤマモリ」。

来年こそ、実態を拝見したいものだ。

それというのも、本日参加したと思われる5人のうちの3人の小学生の子どもたちは神社前にある児童公園で遊んでいたから、である。

(H29.12.10 SB932SH撮影)

(H29.12.10 EOS40D撮影)

昨年の平成28年12月10日は土曜日だった。

伺った時間帯は午後5時前だった。

辺りは暗がりであったが、山の神の前に供えた竹で作った御供台があった。

風で飛ばされたのか、それとも鳥獣が食い散らかしたのか、御供のお米が散在していた。

御供台も倒れて常緑樹の椿葉も散らかっていた。

御供をされていることは行事が続けられていることである。

子どもがいなくなって大人の氏子総代が継承してきた「ヤマモリ」行事。

始まる時間帯はまったくわからない。

朝早くでもないように思えるし、昼頃でもなさそうと思って、午後も3時ころ。

行事をしておれば残欠を拝見したい。

もし、その場に人と出会えるなら、現状を聞いてみたい。

そう思って車を走らせた。

神社手前にあった地区の掲示板。

情報を掲示しているかもしれないと思って車を停めた。

そこにあった行事の通達は「ヤマモリのご連絡」であった。

ただ、時間帯は午後1時。

行事は2時間前に終わっている。

神社にはだれもいないだろうと、と思ったが、そうではなかった。

境内の一角に男性が3人。

話しを聞かせてほしいと願って声をかけたら新旧の氏子総代らであった。

10年どころか、もっと前。

当時子どもたちだった子たちは成長して立派な大人になったというから、20年も前のことであろう。

子どもが多かった時代は20人以上。

暗くなった地区を巡って各戸からお米をもらっていた。

そのお米でご飯を炊いた。

炊いたご飯は3カ所にあった山の神さんに供えた。

そのころの子どもたちは元気だった。

年長の子どもが下の子どもを引っ張っていた。

遊びでも一緒。

社務所内で火を起こしてご飯を炊いていた。

椀かなにかに盛って食べてともに過ごしていた。

成長は先輩の年長者がいたからだ。

ともに遊び、ともに地域で暮らしてきたコミュニテイがあった。

今ではゲームで個の世界。

ずいぶんと暮らし文化が替わったという。

残った御供飯はいただいた各家を巡ってお礼にさしあげた。

その際の囃子詞が「やまもりやでー・・・」だったそうだ。

何故に「ヤマモリ」であるのか、意味も分かっていなかった。

少子化の波を受けて、いつしか子供はいなくなった。

仕方なく、といえばではないが、村の大人たちで継承してきたが、それも中断することになった。

時代は移り変わって復活しようということになった。

それから子どもを呼ぶようになった。

神社行事でもない「ヤマモリ」は元々が12月10日の特定日にしていた山の神行事である。

来年はいつになるかわからないが、学校が休みの土曜、日曜になるであろうという。

行事日が決まれば1カ月前ぐらいに掲示するらしいから、そのころに伺って日程を掴むしかない。

掲示板にあった参加対象者は「就学前から中学生までの男子。

氏子・氏子の子どもおよび保護や」である。

参加人数を多くするに、外氏子にも声をかけて拡大する資格者も募っていた。

氏子総代がいうには、この日に集まった最年少者は2歳。

来年は3歳になることだろうが、御供のおにぎりを食べさせてくれる行事だと認識するだけだろう。

「ヤマモリ」=「おにぎり」のイメージが焼き付くのでは・・、と思った次第だ。

ちなみに今年の御供台は竹製でなく、一般的なお盆にしたそうだ。

そのような状況になっていた南大河原の「ヤマモリ」。

来年こそ、実態を拝見したいものだ。

それというのも、本日参加したと思われる5人のうちの3人の小学生の子どもたちは神社前にある児童公園で遊んでいたから、である。

(H29.12.10 SB932SH撮影)

(H29.12.10 EOS40D撮影)