天理市・下山田にあった明けの明星、一番星に供える形態を拝見し、福住から苣原、滝本を経由し、山を下った次の行先はどこへ行く。

大和郡山市内に入って、ふと気になった旧村今国府集落。

そういえば、ずいぶん昔になるが、民家の玄関に簾型のしめ縄を飾っていたお家があっことを思い出した。

平成23年1月2日に出かけた簾型しめ縄の調査に見た民家はK家。

昭和10年生まれのKさんが話してくれた簾型のしめ縄。

その名を「シメナワ」と呼んでいた。

そのときに話してくださった今国府の民俗。

「K氏のご好意で組み立て式のお仮屋を拝見した。杵築神社祭礼の能面等については地域情報誌の『あかい奈良』に書かれている。そこにはトーヤの字が頭屋になっている。それは違うのだ。本当は当屋だったのだ」と話される。

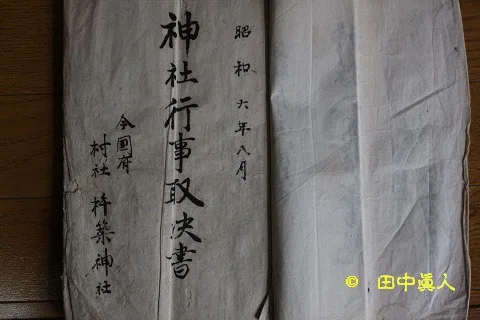

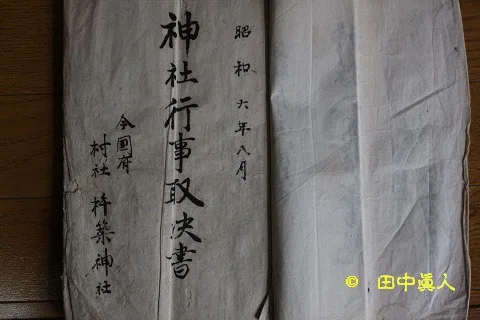

古文書(※『・・・八月吉日 神振入用覺書帳 今国府村 宮座中』を表紙に、『昭和六年八月 神社行事取決書 今国府村社杵築神社』)もあるというので拝見した。

それには当屋と書かれてあるのだという。

頁を繰ってみたら、神饌供物や渡り順などの細目表記は“當屋”であったが、追記したと思われる紀元二千六百年記念祭文では“頭屋”文字に代わっている。

記帳する際にどういうかげんか、充てる文字の考え方に変化があったようだ。

こういうことは多々ある話しだ。

川西町北吐田の古文書もそうだった。

K家の真ん前に大神宮がある。

ときおりこれを調べに来る人がいるそうだ。

その横が、布団太鼓の御輿を格納している倉庫。

祭り前の夜宮には青年たちがそれを守っている。

当時は青年会組織だったそうだ。

寝ずの番でそれを見張る。

酒も入りそれを存在する話し声が聞こえてくる。

その音が聞こえなくなった。

どうやら最終電車で近鉄筒井駅から郡山駅に向けていったらしい。

青年会は男衆。

色街に繰り出したという。

そのことはともかくも、かつての布団太鼓は遠くまで行ってたようだ。

何十キロメートルも離れた郡山城跡まで、と・・。

昔の男は力があったのだろう。

今では考えられないくらいの豪傑揃いだったのでは、と思うくらいの強健な男たち・・・。

色街で使い果たした。

借金の替わりに能面を預けたとの伝説がある能面。

それが杵築神社のお渡りに使われている。

近年には能楽関係者と思われる金春流の者が買い戻したい、と申し出たそうだ。

それはどうなったのかは知らないという。

ともかく現在の祭礼は4班で分かれており、それぞれにトーヤがある。

およそ12~15年ぐらいで廻りがくる。

かつて班体制ではなかった。

O家のトモであった、というからずいぶん昔。

江戸時代まで遡る話のようだ。

その時代に4人の頭屋をこさえた。

それは今国府集落を四方に分けた方角にある戌亥(北西)、辰巳(南東)、未申(南西)、丑寅(北東)だった。

祭礼のお渡りに被る翁の面はその日に隣町の小林町とで使われている。

小林町の神社も、同じく杵築神社と呼ぶ。

小林町も同じように簾型の注連縄を飾っている。

年末の28日、トーヤによって掛けられるようだ。

架ける箇所は2か所。

一の鳥居と本殿前の二の鳥居だった。

特に名称はないと、話してくださったKさん。

以上の文は、※平成23年1月2日に記録した取材メモを若干補正し、今回初公開とした。

この日にも確認に立ち寄ったが、Kさんが云っていた「シメナワ」の姿は今年もなく、一般的に売られているしめ飾りに。

昭和10年生まれのKさんはおじいさんと一緒に作っていた「シメナワ」。

代替わりに「シメナワ」を作ることもなく、市販製品に切り替えた、のであろう。

今国府の集落を南北に通る旧道を北から南下してきた。

K家のしめ縄は変位していたが、ここに来るまでの一角。

角地に建つ民家の簾型しめ縄も確認していた。

前年の平成31年の1月3日も今国府の簾型しめ縄を調査していた。

その年に初めて見たS家のしめ縄に驚いたものだ。

その年限りではないだろう、と思うが念のために通った旧道。

同家は、今年も変わりなく簾型のしめ縄を架けていた。

連続性がわかったところで、聞き取りと思ったが、今日は元日。

日をあらためて正月三日に再訪し、あらためて伺った玄関飾りのしめ縄。

代々、特に先代の親父さんとともにしていた簾型の注連縄を今年も架けた、というSさん。

令和の時代の今年。元日に拝見したSさんもまた、Kさんと同じく、「シメナワ」と呼ぶ。

かつて籾干しをしていた“カド”に、息子家族の家屋を建てた。

両家共用の玄関門屋に架けた「シメナワ」。

心棒の材竹は入手難しく、今では、心棒もモチ藁だけで作る「シメナワ」。

本来であれば葉付きの竹を心棒にする。

葉もある「シメナワ」であったが、今は竹も入手できない時代。

敢えてこの形にせざるを得ない。

そのモチ藁も栽培する人も多くない。

父親とともに作ってきた「シメナワ」。

現在は、矢田地区に居る知り合いのMさんから入手している。

陰干ししたモチ藁をもらって作っているが、これからも入手はさらに難しくなるだろうが、工夫を凝らしながらも継承している、という。

ちなみにS家の「シメナワ」は、小正月の1月15日まで掲げ。

15日以降の日曜に行われる杵築神社境内地のある一角でしているとんど焼きに燃やされる。

その情景は、平成23年1月16日にとらえていた。

(R2. 1. 1 SB805SH撮影)

(R2. 1. 3 聞き取り)

(H23. 1. 2 EOS40D撮影)

大和郡山市内に入って、ふと気になった旧村今国府集落。

そういえば、ずいぶん昔になるが、民家の玄関に簾型のしめ縄を飾っていたお家があっことを思い出した。

平成23年1月2日に出かけた簾型しめ縄の調査に見た民家はK家。

昭和10年生まれのKさんが話してくれた簾型のしめ縄。

その名を「シメナワ」と呼んでいた。

そのときに話してくださった今国府の民俗。

「K氏のご好意で組み立て式のお仮屋を拝見した。杵築神社祭礼の能面等については地域情報誌の『あかい奈良』に書かれている。そこにはトーヤの字が頭屋になっている。それは違うのだ。本当は当屋だったのだ」と話される。

古文書(※『・・・八月吉日 神振入用覺書帳 今国府村 宮座中』を表紙に、『昭和六年八月 神社行事取決書 今国府村社杵築神社』)もあるというので拝見した。

それには当屋と書かれてあるのだという。

頁を繰ってみたら、神饌供物や渡り順などの細目表記は“當屋”であったが、追記したと思われる紀元二千六百年記念祭文では“頭屋”文字に代わっている。

記帳する際にどういうかげんか、充てる文字の考え方に変化があったようだ。

こういうことは多々ある話しだ。

川西町北吐田の古文書もそうだった。

K家の真ん前に大神宮がある。

ときおりこれを調べに来る人がいるそうだ。

その横が、布団太鼓の御輿を格納している倉庫。

祭り前の夜宮には青年たちがそれを守っている。

当時は青年会組織だったそうだ。

寝ずの番でそれを見張る。

酒も入りそれを存在する話し声が聞こえてくる。

その音が聞こえなくなった。

どうやら最終電車で近鉄筒井駅から郡山駅に向けていったらしい。

青年会は男衆。

色街に繰り出したという。

そのことはともかくも、かつての布団太鼓は遠くまで行ってたようだ。

何十キロメートルも離れた郡山城跡まで、と・・。

昔の男は力があったのだろう。

今では考えられないくらいの豪傑揃いだったのでは、と思うくらいの強健な男たち・・・。

色街で使い果たした。

借金の替わりに能面を預けたとの伝説がある能面。

それが杵築神社のお渡りに使われている。

近年には能楽関係者と思われる金春流の者が買い戻したい、と申し出たそうだ。

それはどうなったのかは知らないという。

ともかく現在の祭礼は4班で分かれており、それぞれにトーヤがある。

およそ12~15年ぐらいで廻りがくる。

かつて班体制ではなかった。

O家のトモであった、というからずいぶん昔。

江戸時代まで遡る話のようだ。

その時代に4人の頭屋をこさえた。

それは今国府集落を四方に分けた方角にある戌亥(北西)、辰巳(南東)、未申(南西)、丑寅(北東)だった。

祭礼のお渡りに被る翁の面はその日に隣町の小林町とで使われている。

小林町の神社も、同じく杵築神社と呼ぶ。

小林町も同じように簾型の注連縄を飾っている。

年末の28日、トーヤによって掛けられるようだ。

架ける箇所は2か所。

一の鳥居と本殿前の二の鳥居だった。

特に名称はないと、話してくださったKさん。

以上の文は、※平成23年1月2日に記録した取材メモを若干補正し、今回初公開とした。

この日にも確認に立ち寄ったが、Kさんが云っていた「シメナワ」の姿は今年もなく、一般的に売られているしめ飾りに。

昭和10年生まれのKさんはおじいさんと一緒に作っていた「シメナワ」。

代替わりに「シメナワ」を作ることもなく、市販製品に切り替えた、のであろう。

今国府の集落を南北に通る旧道を北から南下してきた。

K家のしめ縄は変位していたが、ここに来るまでの一角。

角地に建つ民家の簾型しめ縄も確認していた。

前年の平成31年の1月3日も今国府の簾型しめ縄を調査していた。

その年に初めて見たS家のしめ縄に驚いたものだ。

その年限りではないだろう、と思うが念のために通った旧道。

同家は、今年も変わりなく簾型のしめ縄を架けていた。

連続性がわかったところで、聞き取りと思ったが、今日は元日。

日をあらためて正月三日に再訪し、あらためて伺った玄関飾りのしめ縄。

代々、特に先代の親父さんとともにしていた簾型の注連縄を今年も架けた、というSさん。

令和の時代の今年。元日に拝見したSさんもまた、Kさんと同じく、「シメナワ」と呼ぶ。

かつて籾干しをしていた“カド”に、息子家族の家屋を建てた。

両家共用の玄関門屋に架けた「シメナワ」。

心棒の材竹は入手難しく、今では、心棒もモチ藁だけで作る「シメナワ」。

本来であれば葉付きの竹を心棒にする。

葉もある「シメナワ」であったが、今は竹も入手できない時代。

敢えてこの形にせざるを得ない。

そのモチ藁も栽培する人も多くない。

父親とともに作ってきた「シメナワ」。

現在は、矢田地区に居る知り合いのMさんから入手している。

陰干ししたモチ藁をもらって作っているが、これからも入手はさらに難しくなるだろうが、工夫を凝らしながらも継承している、という。

ちなみにS家の「シメナワ」は、小正月の1月15日まで掲げ。

15日以降の日曜に行われる杵築神社境内地のある一角でしているとんど焼きに燃やされる。

その情景は、平成23年1月16日にとらえていた。

(R2. 1. 1 SB805SH撮影)

(R2. 1. 3 聞き取り)

(H23. 1. 2 EOS40D撮影)