1/10(土)、千葉劇場にて。監督は、ユーロス・リン。

以下は、千葉劇場の作品案内より・・

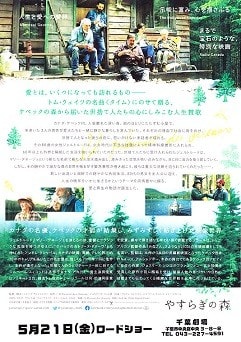

「イギリス・ウェールズを舞台に、片田舎の小さなコミュニティでで起きた実話をもとに描いたヒューマンドラマ。ウェールズの谷あいにある小さな村。無気力な夫と暮らすジャンは、パートと親の介護だけの単調な毎日に飽き飽きしていた。そんなある日、クラブで共同馬主の話を聞いた彼女は強く興味をもち、競走馬の飼育を決意。勝ったことはないが血統の良い牝馬を貯金をはたいて購入し、飼育資金を集めるため村の人々に馬主組合の結成を呼びかける。産まれた子馬は「ドリームアライアンス(夢の同盟)」と名付けられ、奇跡的にレースを勝ち進んで村の人々の人生にも変化をもたらしていく。主人公ジャンを「ヘレディタリー 継承」のトニ・コレット、夫をドラマ「HOMELAND」のダミアン・ルイスが演じた。」

日本では「イギリス」というが、正式には「United Kingdom of Great Britain and North Ireland」で「グレートブリテン及び北アイルランド連合王国」となる。長いので、英語圏ではUKと略されることが多いようだ。以前は、これにスコットランドとウェールズが加わっていたように思うが、省略されたのだろうか。とにかく、この映画の舞台となっているウェールズ地方は、ケルト色の強い独立気質を持ったところで、ウェールズ語という英語とはかなり離れた言語を持つ所だ。この作品を観て改めてそれを実感した。

そして案内の中にある「ウェールズの谷あいにある小さな村」は、セリフの中にあったが、貧しく「人にはそこに暮らしていることを話すのをためらう」様な地域。仕事も少なく、自堕落な生活を送る人も少なくない。そうした地域性を頭に入れて観ていると、英国の特殊性が見えてくる。映画としても楽しめる作品だが、複雑な歴史と混迷を抱えたイギリス社会の側面が見えてきて興味深かった。

以下は、千葉劇場の作品案内より・・

「イギリス・ウェールズを舞台に、片田舎の小さなコミュニティでで起きた実話をもとに描いたヒューマンドラマ。ウェールズの谷あいにある小さな村。無気力な夫と暮らすジャンは、パートと親の介護だけの単調な毎日に飽き飽きしていた。そんなある日、クラブで共同馬主の話を聞いた彼女は強く興味をもち、競走馬の飼育を決意。勝ったことはないが血統の良い牝馬を貯金をはたいて購入し、飼育資金を集めるため村の人々に馬主組合の結成を呼びかける。産まれた子馬は「ドリームアライアンス(夢の同盟)」と名付けられ、奇跡的にレースを勝ち進んで村の人々の人生にも変化をもたらしていく。主人公ジャンを「ヘレディタリー 継承」のトニ・コレット、夫をドラマ「HOMELAND」のダミアン・ルイスが演じた。」

日本では「イギリス」というが、正式には「United Kingdom of Great Britain and North Ireland」で「グレートブリテン及び北アイルランド連合王国」となる。長いので、英語圏ではUKと略されることが多いようだ。以前は、これにスコットランドとウェールズが加わっていたように思うが、省略されたのだろうか。とにかく、この映画の舞台となっているウェールズ地方は、ケルト色の強い独立気質を持ったところで、ウェールズ語という英語とはかなり離れた言語を持つ所だ。この作品を観て改めてそれを実感した。

そして案内の中にある「ウェールズの谷あいにある小さな村」は、セリフの中にあったが、貧しく「人にはそこに暮らしていることを話すのをためらう」様な地域。仕事も少なく、自堕落な生活を送る人も少なくない。そうした地域性を頭に入れて観ていると、英国の特殊性が見えてくる。映画としても楽しめる作品だが、複雑な歴史と混迷を抱えたイギリス社会の側面が見えてきて興味深かった。