「ミュージシャンズミュージシャン(musician's musician 音楽家の音楽家)」という言葉がある。一般的な音楽愛好家の間ではほとんど知られていないが、演奏者や作曲家の間ではよく聴かれ、参考にされ、尊敬されるミュージシャンという意味で使われる。ウィリー・ジョンソンも、そんなミュージシャンの一人と言えるかもしれない。ブルースファンの間では早くからその存在が知られていたが、以前はレコードを入手しにくい状態が続いていた。インターネットが普及する前に、わたしも都内のレコードショップを中心にけっこう探したものだが、結局オムニバス盤に収録された曲を聴けただけだった。その後、エリック・クラプトンやライ・クーダーといった有名ミュージシャンが高く評価したりして、下に紹介したYAZOOレーベルのCDが入手できるようになり、またコロンビア盤をソニーレコードが2枚組コンプリートCDとして発売し、国内でも入手しやすくなった。

一般受けしない理由の一つに、テーマが重いことがあるだろう。「死」や「不条理」といった、人が負う様々な重く暗い側面を取り上げて演奏することにより、共感と励ましを共有しようと試みるので、どうしても暗く重い音になる。なので、音楽を聞いて楽しみたい人や、癒し、安らぎを得たい人には、不向きなテーマだろう。それでも人がいつかは直面する事である以上、誰かがやらねばならず、たとえそれでお金を稼ぐことが出来なくても続けなければならない。まるで、修行僧のようだが、ゴスペルの演奏家は、少なからずそういった面がある。それによって何が得られるのだろうか。ヒット曲を作り有名になり、金持ちになり、それでも薬物依存に陥り、若くして不幸な死に方をするミュージシャンも多い。それに比して、ベーシックカルチャー(土台文化)を担った人達の多くが得るものは、「尊敬と安心」だろうか。しかし、それは死後になって結果的に得ることが出来た人も多い。ウィリー・ジョンソンも、妻が語ったところによると、火事で焼け出された後に湿った寝具で眠ったために肺炎を起こし、受け入れてくれる病院が見つからずそのまま息を引き取ったという。リサーチャーのサミュエル・チャータースがジョンソンを探してアメリカ南部をさまよい、妻アンジェリーン・ジョンソンに巡り合うことが出来たのは、死後10年ほどたった1953年だった。

さて、盲目(Blind)のゴスペルシンガー・ギターリスト、ウィリー・ジョンソンの生年は資料によってまちまちだ。20世紀前後に生まれたブルースマン達は、生まれた年がはっきりしない人が多い。その誤差の範囲は、多くても数年だ。しかし、ウィリー・ジョンソンの場合は、資料によっては10数年のひらきがありる。さらに、亡くなった年も資料により違いがある。これはジョンソンの「謎」のひとつと言える。

まず、生年に関して挙げていくと。P-VINEの4枚組CD『The Story Of Pre-War Blues』解説は1890年で、最もはやい。チャータースがジョンソンの妻アンジェリーン(Angeline)から聞いた話として「1902年か1903年」とし、他の資料でも同じ頃にしているものが多い。没年に関しては、1945年説、1947年、1949年、などなど。つまり、その生涯も、計算により42歳から59歳と、かなりな誤差が出てしまう。

比較的新しい資料と言えるジャス・オブレヒト著『9人のギタリスト(2016年リットーミュージック刊)』の中では、ジョンソンの死亡証明書の内容を書いている。それによると、1897年1月22日テキサス州インディペンデンスに生まれ、1945年9月21日同州ボーモントで死亡、とある。ただし、これとてもアンジェリーンの記憶により提出されたもので、チャータースが聞いた話とは内容が異なり、さらに証明書の署名はアンジェリーンではなくアンジリーナ(Angilina)となっているという。というわけで、各資料を参照して「1902頃テキサスで生まれ1947年頃同じテキサスで亡くなっている」と、わたしは推測している。ウィリー・ジョンソンは、40歳代半ばで、亡くなったのではないだろうか。

もうひとつ、ウィリー・ジョンソンに関して大きな謎がある。それは、彼の妻に関することだ。残された録音の中で、何曲かに女性ヴォーカルが入っている。1929年12月10日ニューオリンズでの3回目と、1930年4月20日のアトランタでの5回目最後のセッションでのヴォーカルは、妻だったウィリー・B・ハリスであろうと言われている。この人は、1926年頃に結婚したジョンソンの最初の妻で、翌1927年には前出のアンジェリーンと結婚したらしい。チャータースのインタヴューで、アンジェリーンは録音に参加したことは無い、と言っていたという。なので、録音時にウィリー・B・ハリスはすでに妻ではなかったのか、あるいは多重婚だったのか。さらに付け加えておくと、4回目の1929年12月11日のセッションでセカンドヴォーカルをつとめた女性は不明だ。

いずれにしろ、ジョンソンが残した1927年から1930年にかけての30曲の録音は、ジャンルを問わず「歴史的」なものであることは疑いない。前回のゲーリー・デイビスと歌詞が近い曲もあるが、メロディーやギター奏法は別のものである。伝えるべきことを演奏するわけだから、自分なりの音楽に変えてやりたいようにやればいいわけだ。

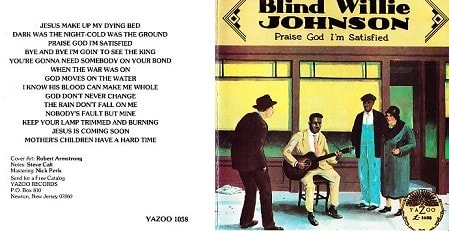

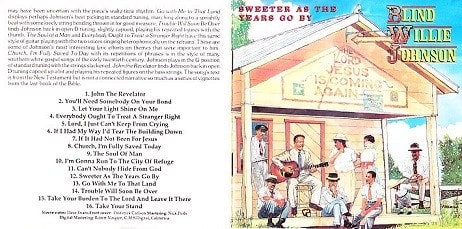

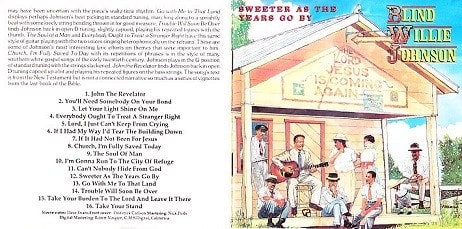

YAZOOのCD1058。こちらは、スライド奏法での曲を中心に編集されている。

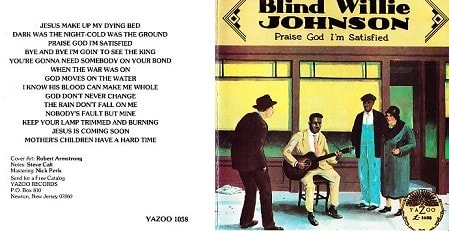

同じく1078。この2枚で、ジョンソンの残した録音全てが聴ける。

サミュエル・チャータースがコロンビアレコードが残した資料の中で発見した、唯一のジョンソンの肖像写真。

この人の音の深みは言葉に出来ない。特にオープンDチューニング(わたしは敬意をこめてウィリー・ジョンソン・チューニングと呼んでいる)でのスライドの曲はインパクトが強い。技術的にはさほど難しいものではないのでコピーしやすいのだが、いくらやっても音に深みがでない。恥ずかしながら、CD『原風景』の1曲目で「Dark was the night - Cold was the Ground」のフレーズを前奏部に少し借りたが、比較しないでね。

というわけで、ウィリー・ジョンソンはスライド奏法のブルースマンという印象が強く、ギター誌などでもスライド奏者として紹介されることが多い。しかし、彼の曲にはスライド奏法のものばかりではなく、ボトルネックを使わないでストロークに近い奏法で弾くものも多いし、その中には「If it had not been for Jesus」のようにワルツ(3拍子)でCの曲まである。また、だみ声で歌う印象も受けやすいが、声の出し方もよく聞くと曲によって発声を変えている。音楽は、先入観なしに聴きたいものである。

2022/4加筆改訂

一般受けしない理由の一つに、テーマが重いことがあるだろう。「死」や「不条理」といった、人が負う様々な重く暗い側面を取り上げて演奏することにより、共感と励ましを共有しようと試みるので、どうしても暗く重い音になる。なので、音楽を聞いて楽しみたい人や、癒し、安らぎを得たい人には、不向きなテーマだろう。それでも人がいつかは直面する事である以上、誰かがやらねばならず、たとえそれでお金を稼ぐことが出来なくても続けなければならない。まるで、修行僧のようだが、ゴスペルの演奏家は、少なからずそういった面がある。それによって何が得られるのだろうか。ヒット曲を作り有名になり、金持ちになり、それでも薬物依存に陥り、若くして不幸な死に方をするミュージシャンも多い。それに比して、ベーシックカルチャー(土台文化)を担った人達の多くが得るものは、「尊敬と安心」だろうか。しかし、それは死後になって結果的に得ることが出来た人も多い。ウィリー・ジョンソンも、妻が語ったところによると、火事で焼け出された後に湿った寝具で眠ったために肺炎を起こし、受け入れてくれる病院が見つからずそのまま息を引き取ったという。リサーチャーのサミュエル・チャータースがジョンソンを探してアメリカ南部をさまよい、妻アンジェリーン・ジョンソンに巡り合うことが出来たのは、死後10年ほどたった1953年だった。

さて、盲目(Blind)のゴスペルシンガー・ギターリスト、ウィリー・ジョンソンの生年は資料によってまちまちだ。20世紀前後に生まれたブルースマン達は、生まれた年がはっきりしない人が多い。その誤差の範囲は、多くても数年だ。しかし、ウィリー・ジョンソンの場合は、資料によっては10数年のひらきがありる。さらに、亡くなった年も資料により違いがある。これはジョンソンの「謎」のひとつと言える。

まず、生年に関して挙げていくと。P-VINEの4枚組CD『The Story Of Pre-War Blues』解説は1890年で、最もはやい。チャータースがジョンソンの妻アンジェリーン(Angeline)から聞いた話として「1902年か1903年」とし、他の資料でも同じ頃にしているものが多い。没年に関しては、1945年説、1947年、1949年、などなど。つまり、その生涯も、計算により42歳から59歳と、かなりな誤差が出てしまう。

比較的新しい資料と言えるジャス・オブレヒト著『9人のギタリスト(2016年リットーミュージック刊)』の中では、ジョンソンの死亡証明書の内容を書いている。それによると、1897年1月22日テキサス州インディペンデンスに生まれ、1945年9月21日同州ボーモントで死亡、とある。ただし、これとてもアンジェリーンの記憶により提出されたもので、チャータースが聞いた話とは内容が異なり、さらに証明書の署名はアンジェリーンではなくアンジリーナ(Angilina)となっているという。というわけで、各資料を参照して「1902頃テキサスで生まれ1947年頃同じテキサスで亡くなっている」と、わたしは推測している。ウィリー・ジョンソンは、40歳代半ばで、亡くなったのではないだろうか。

もうひとつ、ウィリー・ジョンソンに関して大きな謎がある。それは、彼の妻に関することだ。残された録音の中で、何曲かに女性ヴォーカルが入っている。1929年12月10日ニューオリンズでの3回目と、1930年4月20日のアトランタでの5回目最後のセッションでのヴォーカルは、妻だったウィリー・B・ハリスであろうと言われている。この人は、1926年頃に結婚したジョンソンの最初の妻で、翌1927年には前出のアンジェリーンと結婚したらしい。チャータースのインタヴューで、アンジェリーンは録音に参加したことは無い、と言っていたという。なので、録音時にウィリー・B・ハリスはすでに妻ではなかったのか、あるいは多重婚だったのか。さらに付け加えておくと、4回目の1929年12月11日のセッションでセカンドヴォーカルをつとめた女性は不明だ。

いずれにしろ、ジョンソンが残した1927年から1930年にかけての30曲の録音は、ジャンルを問わず「歴史的」なものであることは疑いない。前回のゲーリー・デイビスと歌詞が近い曲もあるが、メロディーやギター奏法は別のものである。伝えるべきことを演奏するわけだから、自分なりの音楽に変えてやりたいようにやればいいわけだ。

YAZOOのCD1058。こちらは、スライド奏法での曲を中心に編集されている。

同じく1078。この2枚で、ジョンソンの残した録音全てが聴ける。

サミュエル・チャータースがコロンビアレコードが残した資料の中で発見した、唯一のジョンソンの肖像写真。

この人の音の深みは言葉に出来ない。特にオープンDチューニング(わたしは敬意をこめてウィリー・ジョンソン・チューニングと呼んでいる)でのスライドの曲はインパクトが強い。技術的にはさほど難しいものではないのでコピーしやすいのだが、いくらやっても音に深みがでない。恥ずかしながら、CD『原風景』の1曲目で「Dark was the night - Cold was the Ground」のフレーズを前奏部に少し借りたが、比較しないでね。

というわけで、ウィリー・ジョンソンはスライド奏法のブルースマンという印象が強く、ギター誌などでもスライド奏者として紹介されることが多い。しかし、彼の曲にはスライド奏法のものばかりではなく、ボトルネックを使わないでストロークに近い奏法で弾くものも多いし、その中には「If it had not been for Jesus」のようにワルツ(3拍子)でCの曲まである。また、だみ声で歌う印象も受けやすいが、声の出し方もよく聞くと曲によって発声を変えている。音楽は、先入観なしに聴きたいものである。

2022/4加筆改訂