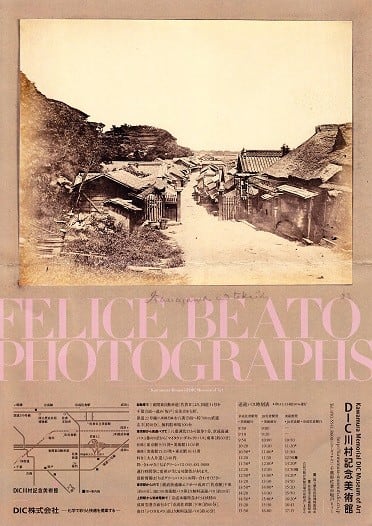

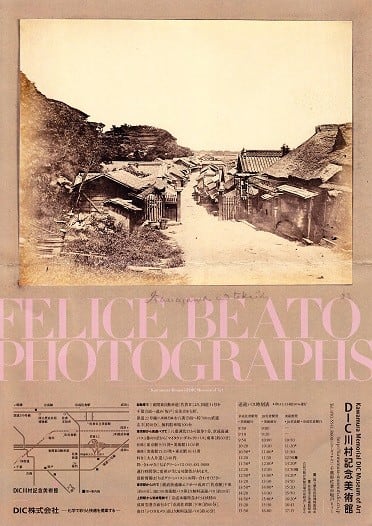

9/24(日)、友人夫妻の車に便乗して、川村記念美術館に行ってきた。常設の展示に加え、開催中の展覧会は「フェリーチェ・ベアトの写真」。

川村記念美術館は、千葉県佐倉市にある自然環境に恵まれた私設の美術館。我が家のある千葉市からは車を使うと30分程で着くが、電車だと、JRまたは京成の佐倉駅から無料送迎バスで20~25分くらい。交通の便は良いとは言えないが、広い敷地で館内の展示スペースにもゆとりがあり、贅沢な施設だ。

フェリーチェ・ベアト(1834-1909)という人は、わたしも知らなかったが、リーフレットの資料によると、幕末の1863年に来日し横浜を拠点に日本各地の風景や風俗を撮影し1884年に離日、とある。今回の展示は、同館が所蔵している作品180点などが中心。150年ほど前の写真がこれほど鮮明に残っていること自体が驚きだったが、露出やアングルの取り方に卓越したものを感じ、正直言って感動を禁じ得なかった。時間と手間をかけた作品だなあ、と感じいった次第。誘ってくれた、友人夫妻に感謝したい。

川村記念美術館は、千葉県佐倉市にある自然環境に恵まれた私設の美術館。我が家のある千葉市からは車を使うと30分程で着くが、電車だと、JRまたは京成の佐倉駅から無料送迎バスで20~25分くらい。交通の便は良いとは言えないが、広い敷地で館内の展示スペースにもゆとりがあり、贅沢な施設だ。

フェリーチェ・ベアト(1834-1909)という人は、わたしも知らなかったが、リーフレットの資料によると、幕末の1863年に来日し横浜を拠点に日本各地の風景や風俗を撮影し1884年に離日、とある。今回の展示は、同館が所蔵している作品180点などが中心。150年ほど前の写真がこれほど鮮明に残っていること自体が驚きだったが、露出やアングルの取り方に卓越したものを感じ、正直言って感動を禁じ得なかった。時間と手間をかけた作品だなあ、と感じいった次第。誘ってくれた、友人夫妻に感謝したい。