今年(2025年)の1月21日、ザ・バンド The Bandの最後の生存メンバー、ガース・ハドソンがニューヨーク州ウッドストックで死去した。87歳だった。ザ・バンドは、アメリカ南部出身のレヴォン・ヘルムを除く他のメンバーがカナダ人で、1967年から1976年まで主にアメリカで活動したロックバンド。 1976年 11月25日 、 サンフランシスコでの最後のコンサートを映画化した『ラストワルツ』が日本で公開されたころ、わたしは大学生だった。無駄がなく、洗練された音使いに感動したものだった。ライブ演奏にもかかわらず、あれだけの完成度の高い演奏が出来る各メンバーの演奏力にも感心した。ロックバンドとはいえ、ジャンルを超えた演奏力を持った人たちだったのだ。

ひとつの時代の終焉、とも言えるのかもしれない。以前はLPレコードも持っていたが、今、手元にあるのは下のCDだけだ。追悼の意味を込めて、取り上げておきたい。

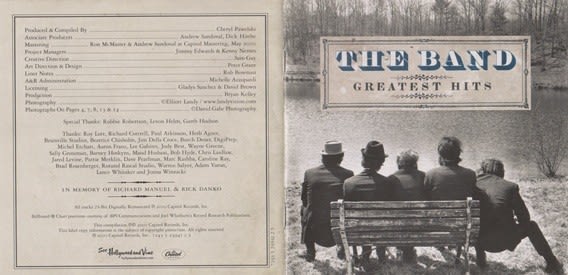

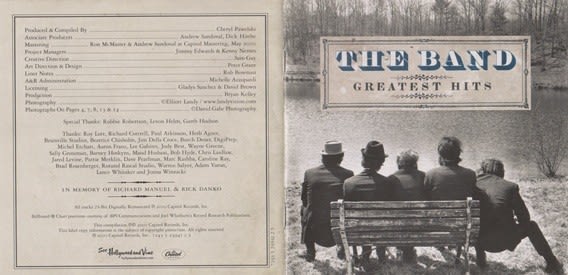

1968年から1977年までにリリースされた18曲を収録したCD『The Band GREATEST HITS』。Capitolレーベルから2000年に発売されている。

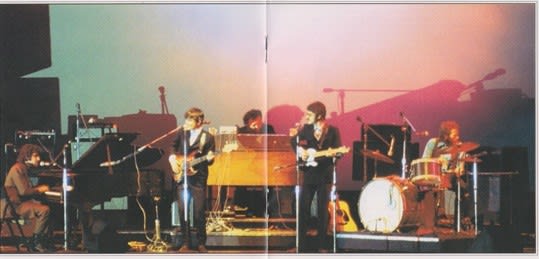

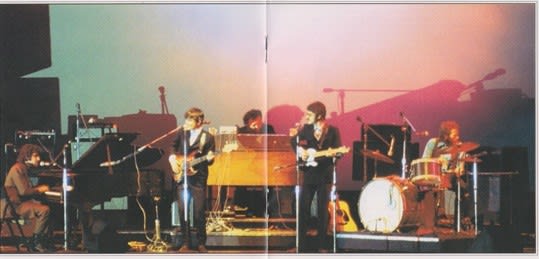

CD解説内の写真。左から、ピアノのリチャード・マニュエル(1943-1986)、ベースのリック・ダンコ(1942-1999)、オルガンのガース・ハドソン(1937-2025)、ギターのロビー・ロバートソン(1943-2023)、右端にドラムスのレヴォン・ヘルム(1940-2012)。オリジナル・メンバーの全員が様々な楽器を演奏でき、それぞれヴォーカルもとれる。なので、普通のバンドでは到底考えられないような、多彩な音作りが可能だった。

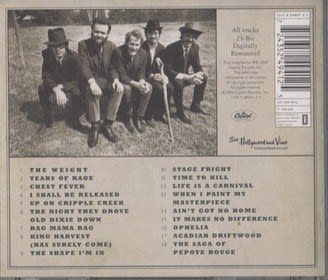

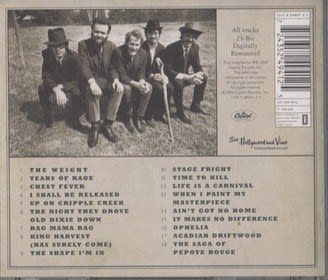

こちらは、裏面。

ひとつの時代の終焉、とも言えるのかもしれない。以前はLPレコードも持っていたが、今、手元にあるのは下のCDだけだ。追悼の意味を込めて、取り上げておきたい。

1968年から1977年までにリリースされた18曲を収録したCD『The Band GREATEST HITS』。Capitolレーベルから2000年に発売されている。

CD解説内の写真。左から、ピアノのリチャード・マニュエル(1943-1986)、ベースのリック・ダンコ(1942-1999)、オルガンのガース・ハドソン(1937-2025)、ギターのロビー・ロバートソン(1943-2023)、右端にドラムスのレヴォン・ヘルム(1940-2012)。オリジナル・メンバーの全員が様々な楽器を演奏でき、それぞれヴォーカルもとれる。なので、普通のバンドでは到底考えられないような、多彩な音作りが可能だった。

こちらは、裏面。