ちょっとショックなタイトルですが、知人のH氏から配信していただいた情報記事にありましたので、

受け売りですが以下にご紹介させていただきました。

これまでも、人口減少の問題は、種々論じられてきましたが、いよいよ差し迫ってきた切実感をもってこの問題を注視するようになって

来たようです。 そして、人口減少は、その国の産業・国力の弱体化とともに国が属する地域の位置づけが変化し、

それがまた影響する・・というところまで、やはり考えておかなければならないのですね。改めて考えさせられる問題です。

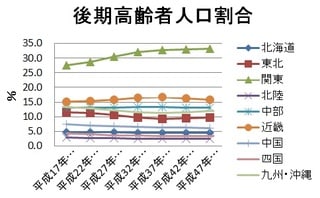

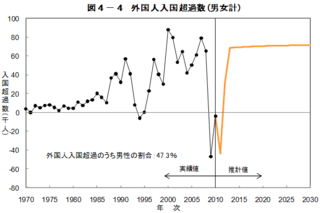

国立社会保障・人口問題研究所(HP)による将来人口推計結果からいくつかグラフを本文記事とは別に再掲させていただきました。

なお、文末の“コメント”は、H氏によるものです。

*********************

文藝春秋 2013年07月号 p94-111

「30年後の日本『人口激減時代』の衝撃」 藻谷 浩介(日本総研主席研究員)

【要旨】日本が「少子高齢化」という大きな問題を抱えていることは、全国民の共通認識といっていいだろう。

本記事は、それだけに留まらず、人口予測データをもとに、今後30年の間に全人口が激減すること、なかでも15~64歳の

「現役世代」が大きく減少し、一方で65歳以上の高齢者が増加することを指摘する。

さらに、過疎に悩む地方圏だけでなく、大都市圏においても高齢者の急増が懸念され、大都市全体が“老人ホーム化”するとまで表現。

詳細な予測数値と豊富な事例を挙げながら、経済の衰退と税収減、そして医療・福祉の需要急増などの“危機”に警鐘を鳴らしている。

筆者は、長らく日本社会を苦しめていたデフレを人口増減の観点から鋭く分析しベストセラーとなった『デフレの正体』(2010年、角川書店)の著者でもある。

------------------------------------------------------------

人口予測の示す30年後の日本を探ってみよう。準拠するのは、国立社会保障・人口問題研究所の発表した、最新の

都道府県別予測・市区町村別予測である(以下、「社人研予測」と呼ぶ)。

最新の出生と死亡・人口流出入のトレンドが今後も続くということを前提に計算されたもので、改訂されるたびに精度は高くなっている。

総人口で言えば、2010年の1億2800万人が、2040年には1億 700万人まで、16%以上減るものと見込まれる。高齢化率(65歳以上人口を総人口で割った比率)は、2010年の23%が、2040年には36%まで上昇する。

医療や福祉の需要は高齢化率ではなくて高齢者の絶対数に連動する。そこでより重要な絶対数の変化に話を移せば、

この間に全国では、15~64歳人口は8173万人から5787万人へと、2387万人・29%も減少し、65歳以上人口は2948万人から

3868万人へと、 919万人・31%も増加する。後期高齢者とも呼ばれる75歳以上人口となると、1419万人から2223万人へと、

804万人・57%の急増だ。俗に「少子高齢化」と言われる現象だが、「現役世代の減少と後期高齢者の急増」と表現する方が誤解がない。

この間の最大の問題は、働いて稼いで年金と税金を納めて旺盛に消費する現役世代の減少である。

急増を続ける後期高齢者への対応も問題だ。高齢者医療・福祉の需要は今後も爆発的に増えていくことになる。

そのような現役世代の減少と高齢者の急増は、主に日本のどこで起きるのか。

30年後の地方圏では、現役世代のみならず高齢者も減り始め、活力もないが医療福祉負担の絶対額も減る。

逆に首都圏など若者の集まる一部の大都市圏は、それでも現役世代の減少を止められず、他方で高齢者は急増を続けるので、

巨大な老人ホームのような状態になっていく。

首都圏での今後30年間の高齢者の増加ペースは53%と、全国を大幅に上回る。後期高齢者ともなれば89%とほぼ倍増のペースだ。

他方で、首都圏でも現役世代の減少は24%と、全国とさほど変わらないペースで進む。首都圏の出生率は地方圏に比べて大幅に低く、

せっかく集めた若者はあまり子供を生まないまま、どんどんと高齢者になって行くからだ。地価や人件費が高く、人と人との絆の弱い都会で、

急速な需要の増加にあわせた高齢者医療・福祉システムの充実は可能なのだろうか?

逆に過疎化の進んだ地方では、高齢者も後期高齢者も、早晩減少に転じる。現役世代の減少ペースは都会以上に深刻だが、

医療福祉負担の絶対額は伸びない。

社人研予測によれば、30年後の15~64歳人口が現在よりも多い市区町村は、全国に15ヵ所存在する。

これら15市区町村に共通するのは、住宅開発が遅かった分、住宅を購入した中心的な層が65歳を超える時期が、

2040年にはまだ到来していない、ということだ。

だが高齢者の激増と現役世代の減少という未来は避けられない。しかもその際には、相対的に高齢者が少なく自家用車への依存度が

高い地域であった分、他よりも医療福祉体制の未整備や公共交通の不在が問題化しやすいだろう。

これらの地域の将来がどうなるのかは、先んじて人口流入が止まり高齢化が進んでいる地域と比較することで見えてくる。

札幌市南区は、都心から地下鉄で20分弱だが自然は豊かで、かつては子持ち世帯の流入が進んだ。

しかし現在では若者の流出が目立つようになり、他方で過去に流れ込んだ住民の高齢化が深刻になっている。

首都圏をはじめとする大都市圏の郊外ベッドタウンに、同様の状況になっている市区町村は無数に存在する。

札幌市南区の現役世代は、今後30年で半分以下になるとの予測になっている。増え続ける家族向けの空き家を、

安価に若い世帯に提供するシステムができれば、ここまでは減少しないかもしれない。

しかし、人口増加時代を生きてきた高齢の所有者には、資産の値下がりを受け入れる意識がなく、たまに現れる買い手には

実勢を遠く上回る価格を提示し、結局売れないので放置する。

他方で、高齢者は今しばらく急増を続ける。この区の場合、医療福祉体制は札幌市全体で構築されているが、

独立した市町村の場合には、納税者の急減と後期高齢者の急増というダブルパンチが財政危機をもたらすことは間違いない。

都心部では空き家が増えるのではなく、高齢者のみの世帯が増えていく。地価や人件費が高く、新たな医療福祉サービスの拠点を

設ける余地が乏しい分、健康を損ねた場合の暮らしの困難は大きくなるかもしれない。

東京都台東区は23区の中では、突然変異のように後期高齢者があまり増えない。15~64歳の比率も全国有数の高さだ。

便利でスラム化もしにくい場所である割にはマンション開発が進んでこなかったなど、幾つかの特殊な要因が重なった結果である

と思われる。これに対しバブル崩壊以降に急速にマンションの増えた都心各区や山手地域では、後期高齢者の急増が避けられない。

筆者が現実的な手段としてお勧めするのは、自分の身の回りに、会話のできる相手、顔見知りの店、かかりつけ医など、

小さな絆をつなぐ相手を増やしていくことだ。高齢者介護などのボランティアなどに積極的に参加することで、自分の番がきたときに

お世話してくれる相手を増やしておくこともいいだろう。それができない、やりたくない人は、どのような地域に住んでいても、

年老いながら孤立していくことを免れないのではないだろうか。

また、これは日本だけの問題なのだろうか? 以下のA説とB説はどちらが正しいか。

A説:30年後には、人口が減る日本と、中韓など人口の減らない他の東アジア諸国との勢いの違いが今以上に明確になっており、

日本の国際的な地位は大きく凋落している。人口の増える日本以外の東アジア地域は、世界の経済の中心としての地位を高めていく。

B説:30年後には、東アジア諸国でも現役世代の減少と高齢者の激増が進み、急速な経済成長は過去の話となっている。

世界に先んじて高齢化が進み、もう高齢者も増えなくなった日本では、医療福祉負担が伸び止まるなど、むしろ再生の芽が出てくる。

国際連合人口部の世界各国の人口予測によればA説はまったくの勘違いだ。世界はB説の方向に向かっているのであり、

30年後には世界に先駆けて高齢化を潜り抜けてきた日本の、社会運営や企業経営のノウハウを世界中が学ぶ時代になっていることだろう。

日本は孤立を深めつつ衰えているのではなく、他に先駆けて問題に直面し、解決を模索しているだけだ。

しかしながら、金融緩和といった経済成長も人口成長も当たり前だった20世紀型の手法は、もう役には立たないだろう。

そもそもこの問題に関して、まだ人口が増えている米国に学ぶものはない。現場の実情に立った工夫を現場から進めることでしか、

解決はもたらされないのである。

コメント: 作家の五木寛之氏は、2011年12月に発表した『下山の思想』(幻冬舎新書)で、日本社会はゆるやかな「下山」の段階にあるとし、

下山することによって新たに「別の山」をめざすことができるという考えを示した。 本記事で指摘されている「人口激減」や

「現役世代の減少と後期高齢者の急増」などの現象も、五木氏のいう「下山」にあたるのかもしれない。

であるならば、下山し行き着いた「少ない人口」「超高齢化」という地点からもう一度新しい価値観による社会を築いていく、

という意識を、我々一人ひとりが持つべきなのだろう。それはたとえば、「経験知」により“若い”国々にヒントを与えるような国や社会のあり方だと思う。

Copyright:株式会社情報工場

国立日本社会保障・人口問題研究所からのグラフ(抜粋)

同研究所数値データを一部割愛してグラフ化しました。