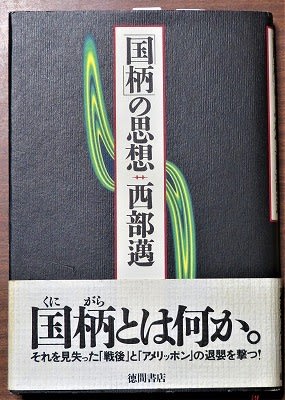

以前、やっとの思いで読んだのが、自死直前の書『保守の神髄』だった。横文字も多く難解でもう一度読み直すことにしていた。著書は死臭漂う遺書でもあった。もう少し肩の力を抜いて読めるものはと、『国柄の思想』(徳間書店、1997.1)を次に読んでみた。

あとがきで著者は、「私の思想の心身がこの溶けて流れていく世紀末日本の状況のなかでいかに戦慄したか、自分は自らの心身の祖国をどこに見出そうとしているか、についての記録である」と本書の源泉をとらえる。

東大闘争の闘士だった彼が保守派の論客となり、核武装・徴兵令・防衛力強化容認も打ち出していたし、原発には珍しく歯切れの悪い表明をしていた。しかしながら、彼がめざす保守主義とは、「真正の保守派ならばソビエティズムとアメリカニズムの双方にたいして明確に距離をおくほかないはずである」とし、「保守はある程度、反米愛国にならざるをえない」と明言する。

しかしその立場は、米国に追随する「自称保守派のアメリカニスト」から批判を受け、西部氏は保守派の中でも孤立していく。また、民主党政権が誕生したとき、いち早くその脆弱性を指摘してその崩壊をすばやく予告していた。極左にいた彼は左翼の論拠、市民主義の浅さを見抜きここでも絶望していく。そしてその牙は、「ありとあらゆる問題に口を出しながら、みずからは安全地帯に身を置く」知識人へと向いていく。かくして、知の巨人・西部氏の孤立は絶望へとひた走る。彼の文章のシャープさは同時に感受性の高い表現となって読者を揺るがす。オイラもその論拠だけではなくその修辞からも感銘を受ける。幅広い人脈の信奉者が多いのもうなずける。

保守派の真骨頂は、<「歴史的持続(慣習)のなかに含まれている歴史的英知(伝統)」を人間の活動の拠るべき大前提>とかまえる。そしてその伝統とは、<「理想と現実」を平衡させるための規制>であること、「現実に対してどういう形で理想の方向を指示すべきか、また理想に対していかなる形で現実の制限を付与すべきか、それを示唆するのが伝統である」とする。

これらの文章から、歌舞伎の伝統と革新とのせめぎ合いの精神が想起してくる。それが政治や行政にはなかなか反映されていない。それどころか、政治主導による行政の隠蔽体質が赤裸々になってきている現状にある。彼には知識人も大衆もマスコミもどこを見ても隠蔽と愚鈍と虚偽が見えてしまう。知の巨人の絶望は病気と共に自死の誘惑へと向かってしまった。

立場は対極にいる友人の評論家・佐高信氏は「アメリカべったりでありながら<保守>を自称する人たちのことは耐えられず、今回の自殺は覚悟の死でもあるだろうけど<憤死>でもあったと思う」(「週刊現代」から)とのコメントに納得がいく。つまり、国民ひとり一人の生き方への異議申し立てでもあると思う。