川本三郎が『キネマ旬報』に連載している「映画を見ればわかること」は、

私が愛読しているエッセイなのであるが、

2021年4月上旬号では、

……「燃ゆる女の肖像」と「アンモナイトの目覚め」の女たちのこと……

と題して、二つの映画を論じていた。

私は『燃ゆる女の肖像』(2020年12月4日公開)の方はすでに観賞していて、

……女性こそが美しく、貴く、尊いものだと思わされた……

とのサブタイトルを付けてレビューも書いている。

女性というだけで、

画家や小説家などの女性芸術家が差別を受け、匿名を強いられた時代、

そして同性愛への偏見もある時代を背景に、

誰かを深く愛するということ、

愛し愛される喜び、

そして、つらい別れを表現しており、

そういった感情は普遍的なものであり、

ジェンダーや時代に関係なく素晴らしいものであることを教えてくれる傑作『燃ゆる女の肖像』。

何度でも見たいと思わせる見事な作品であった。(全文はコチラから)

と絶賛したのだが、

『燃ゆる女の肖像』と同列に論じられている『アンモナイトの目覚め』にも興味を持った。

ケイト・ウィンスレットとシアーシャ・ローナンという当代きっての演技派女優が初共演し、

19世紀イギリスを舞台に、

異なる境遇の2人の女性が化石を通じて惹かれあう姿を描いたドラマだとか。

今年(2021年)の4月9日に公開された作品であるが、

佐賀では3ヶ月遅れの上映が普通なので、

〈7月頃まで待たなければならないか……〉

と思っていたら、

シアターシエマで、約1ヶ月遅れの5月7日から公開されることになった。

で、佐賀での公開初日に、映画館に駆けつけたのだった。

1840年代、

人間嫌いの古生物学者メアリー・アニング(ケイト・ウィンスレット)は、

イギリス南西部の海沿いの町ライム・レジスで、

母親(ジェマ・ジョーンズ)と二人で暮らしていた。

かつて彼女の発掘した化石が大発見として世間をにぎわせ、

大英博物館に展示されたが、

女性であるメアリーの名はすぐに世の中から忘れ去られていた。

今では生活のために観光客の土産物用アンモナイトを探して売っている。

そんなメアリーの店に、

ロンドンから化石収集家のロデリック・マーチソン(ジェームズ・マッカードル)が、

妻のシャーロット(シアーシャ・ローナン)を伴って訪れる。

裕福なロデリックは、

メアリーが磨き上げたアンモナイトを購入し、採集に同行させてほしいと頼み込む。

人付き合いが苦手で社交界にも全く興味のないメアリーは、露骨に迷惑そうな顔をするが、

謝礼を弾むと言われて渋々受けるのだった。

ロデリックが町を去る日、メアリーはさらに迷惑な頼みごとを押し付けられる。

流産のショックから立ち直れず、抜け殻のようになったシャーロットを、

この静かな地で療養させるので、数週間預かってほしいというのだ。

美しく可憐で、何もかもが正反対のシャーロットにいら立ち、冷たく突き放すメアリー。

しかし、自分とあまりにかけ離れたシャーロットに、

メアリーは次第に惹かれていくのだった……

結論から言うと、

『燃ゆる女の肖像』に勝るとも劣らない傑作であった。

そして、鑑賞後の感想も、同作と不思議なほど酷似しているのに自分でも驚かされた。

『燃ゆる女の肖像』の時代設定は1770年で、

本作『アンモナイトの目覚め』の時代設定は1840年代であるのだが、

女性というだけで、

女性芸術家や在野の女性研究者が差別を受け、

無視され、軽んじられた時代……というのは変わりがなく、

職人としての画家、在野の古生物学者という孤独な存在、

女性間の同性愛、

炎のゆらめき、(『アンモナイトの目覚め』の場合は蝋燭の炎)

絵画のような美しい映像、

自然の音を最大限に活かしたサウンド、(波の音の臨場感)

ピンポイントでのクラシック音楽の挿入……等、

なにもかもが恐ろしいほどによく似ているのだ。

違うのは、主人公の個の描き方。

特に、ケイト・ウィンスレットが演じた女性古生物学者メアリーは、

(肉体も精神も)弱々しくはなく、むしろ逞しく、

男のような(というのもおかしな表現ではあるが)強靭さがある。

男社会から差別はされているが、男と対等に渡り合い、

自分の意思はしっかり伝え、言いなりにはならない。

拒絶するべきときは拒絶する。

故に“孤独”が際立つ。

そんなメアリーを、ケイト・ウィンスレットは実に繊細に演じている。

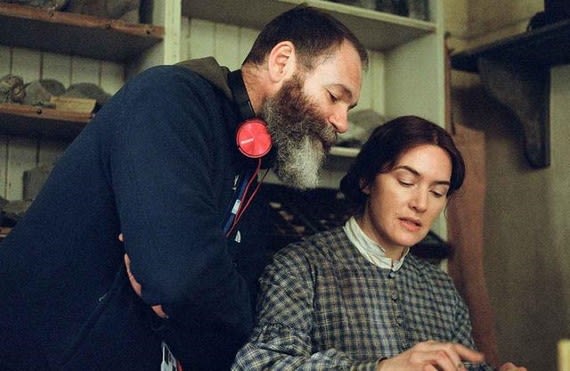

監督は、

初長編作『ゴッズ・オウン・カントリー』で、

惹かれ合う二人の青年の姿を繊細に描いて注目されたフランシス・リー。

フランシス・リー監督は、ゲイであることを公表しており、

『ゴッズ・オウン・カントリー』と同様に『アンモナイトの目覚め』も(男性間、女性間の違いはあれど)LGBT作品になったことは偶然ではなく、

彼にとっての通常は同性間の愛であったのだ。

本作はフランシス・リー監督のオリジナル脚本であるのだが、

『アンモナイトの目覚め』誕生のきっかけは、

フランシス・リー監督の恋人の彼氏が化石や鉱物好きだったことから、

誕生日プレゼントの化石を探しているときに、

何度もメアリー・アニングという名前に出会ったことに由る。

そう、『アンモナイトの目覚め』の主人公メアリー・アニングは実在の人物だったのである。

【メアリー・アニング】

1799年5月21日、イギリス南西部ドーセット州ライム・レジス生まれ。1847年没。

貧しい家に生まれ、両親は10人の子供を持つも、成人まで生き延びたのは兄ジョセフとメアリーだけ。家計のために観光客向けの化石採集をしていた家具職人の父に化石発掘を教わるが、1810年に父が急死。学校にも行けなくなったメアリーは、兄ジョセフと家計を支える。1811年、わずか13歳でイクチオサウルスの世界初の全身化石を発掘、化石は王立協会の手に渡り評判を集める。独学で地質学や解剖学を学び、さらに多くの化石を発見するが、女性で労働者階級のメアリーは論文発表も学会入会も認められなかった。しかし、彼女の研究はダーウィンの進化論の理論形成にも影響を与えたともいわれている。彼女の死の直前、ロンドン地質学会は彼女を名誉会員に認定。彼女の死後163年の時を経た2010年、王立協会はメアリーを「科学の歴史に最も影響を与えた英国女性10人」の1人に選んでいる。

フランシス・リー監督は、メアリー・アニングに強く興味を惹かれるが、

どれだけ資料を読み漁っても、同時代の人が彼女について書いた本は皆無に等しく、

フランシス・リー監督は、独自の解釈でメアリー・アニングという女性を描こうと思い立つ。

僕は自伝を作りたかったわけじゃない。メアリーを尊重しつつ、想像に基づいて彼女を探求したかった。女であれ男であれ、メアリーが誰かと関係を持ったという証拠は一つも残っていないが、彼女に相応しい関係を描きたいと思っていた。

男性との関係を描く気になれなかった。彼女に相応しい、敬意のある、平等な関係を与えたかった。メアリーが同性と恋愛関係を持っていたかもしれないと示唆するのは、自然な流れのように感じられたんだ。そのうえで社会的にも地理的にも孤立し完全に心を閉ざしてきた女性が、人を愛し、愛されるために心を開き、無防備になることがどれだけ大変かを描きたかった。

と、監督は語っていたが、

自身の体験に裏打ちされたストーリー、そして美しい映像は、

見る者の心を打つ。

フランシス・リー監督は、

スタントマンやボディダブル、ハンドダブルを使うことは好まず、

登場人物が物語の中で行うことはすべて、役者本人がやっているとか。

メアリーが放尿するシーンがあるのだが、

それもケイト・ウィンスレット本人のものであるらしい。(スゴイ!)

ケイト・ウィンスレットは、古生物学者を演じるにあたって、

ライム・レジスの海岸で何週間も化石を探し、発掘作業を行い、

長年化石を採掘してきたような古生物学者の手にしたとか。

一方、シャーロットを演じたシアーシャ・ローナンも、

ピアノを習い、美しい針編みレースの編み方を学んだという。

その手の指の美しさもさることながら、

私はシアーシャ・ローナンの足の指の美しさにも魅了された。

私は女性の体の中でもっともエロティックな部位は足の指だと思っているのだが、(コラコラ)

フランシス・リー監督はシアーシャ・ローナンの足の指を、

何度かクローズアップし、観客に見せつける。

この感覚は凄いと思った。

シアーシャ・ローナンと言えば、

昨年見た『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』(2020年6月12日日本公開)をすぐに思い出すが、

そのレビューで、私は次のように書いている。

ジョーを演じたアーシャ・ローナン。

彼女を初めて見たのは、

キーラ・ナイトレイを目当てに見に行った『つぐない』(2007年)という作品であったが、

セシーリア(キーラ・ナイトレイ)の妹・ブライオニーの13歳の頃を演じていて、

私に鮮烈な印象を残した。

小説家を夢見る多感な少女という役柄で、

『ストーリー・オブ・マイライフ わたしの若草物語』の役柄とも少しダブるところがある。

ここ数年では、

『ブルックリン』(2015年)(日本公開2016年)

『レディ・バード』(2017年)(日本公開2018年)

などで、様々な賞を総なめし、「賞レースの常連」と化しているが、

本作『ストーリー・オブ・マイライフ わたしの若草物語』でも、

活発で信念を曲げない次女・ジョーを見事に演じ切り、

アカデミー主演女優賞にノミネートされただけではなく、

英国アカデミー賞・主演女優賞ノミネート、

ゴールデングローブ賞・映画部門 主演女優賞 (ドラマ部門)ノミネート、

オーストラリア映画テレビ芸術アカデミー賞・オーストラリア国外部門 主演女優賞受賞、

ボストン映画批評家協会賞・主演女優賞受賞

など、多くの映画賞を受賞している。

『アンモナイトの目覚め』でのシャーロットという役は、

『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』のときとは真逆とも言える役柄で、

夫に従うしかない従順で病弱な女性であるのだが、

メアリーと出逢ったことで、固く閉じていた心の奥のものが開放され、

喜びが解き放たれていく。

それは、あたかも、

石を割って、その中に埋まっている化石を空気に触れさせる作業にも似て、

メアリーの古生物学者としての仕事が、

シャーロットの心の中の化石までもを目覚めさせるのである。

川本三郎は、シャーロットを演じたシアーシャ・ローナンのことを、

ろうそくの光にかすかに照らされてベッドに横たわるシアーシャ・ローナンは、この時代に活躍した画家ジョン・エヴァリット・ミレーのオフィーリアを思い出させる。

と書いているが、「なるほど」と思った。

私はミレイ(私はミレーではなくミレイと表記)の「オフィーリア」を、

2008年08月に北九州市立美術館で実物を見ていて、

そのときの感想を、このブログに次のように記している。

若い頃、私は絵の中の女性に恋をした。

ジョン・エヴァレット・ミレイの「オフィーリア」にである。

この絵を最初に見たとき(もちろん本物の絵ではなく画集であったが)、私は絵の中のオフィーリアに一目惚れしてしまった。

こんなにも美しい女性がいるのか……

画集を開いては、溜息をつくような日々を送った。

いつの日か、このオフィーリアに、逢いに行きたい!

若き日の私はそう決意した。

でも、この絵が収蔵されているのは、イギリスのテイト・ギャラリー。

逢いに行けるのは、定年後になるだろう……私は漠然とそう思っていた。

……それから数十年が経った今年の夏のある日、某図書館で本を借り、外に出ようとしたとき、あのオフィーリアが私の視界をよぎった。

私は、振り向き、そのオフィーリアに歩み寄った。

それは、壁に貼られた、一枚のポスターだった。

ジョン・エヴァレット・ミレイ展

6月7日(土)~8月17日(日)

北九州市立美術館

えっ、あのオフィーリアが、九州に来てるの?

私は仰天した。

定年後の夢が、今、向こうから私の近くにやってきたのだ。

これは逢いに行かねばなるまい。

ということで、オフィーリアに逢いに行ってきた。

北九州市立美術館は、奇妙な、というか奇抜な形の建物だった。

いよいよ逢えるのかと思うと、ドキドキした。

入場券を買って入り、順路は無視し、「オフィーリア」の前に一直線。

やっと、本物に逢えましたぁ~!

食い入るように見つめる。

もっと大きな絵だと思っていたのだが、案外小さい。

す、す、素晴らしい!

他の絵は、息がかかるほどの位置で、間近で見ることができるのだが、「オフィーリア」だけは1.5mほど距離をとってある。

それに、この絵の傍にだけは、警備員がいる。

近づけないので、身を乗り出して、凝視する。

美しい!

美しすぎる!

「オフィーリア」を私ばかりが独占しては申し訳ないので、そこを離れ、他の作品も見て回る。

実は、ジョン・エヴァレット・ミレイの作品は、「オフィーリア」だけではなく、素晴らしい作品がたくさんある。

「マリアナ」「エフィー・ラスキン」「ああ、かようにも甘く、長く楽しい夢は、無残に破られるべきもの」「きらきらした瞳」「わすれなぐさ」などなど。

ひとつひとつじっくり味わいながら鑑賞する。

画集では味わったことのない感動が身を包む。

一通り見て回り、再び「オフィーリア」の前へ。

そこでまた絵に穴が開くほど見つめる。

そして、体が震えるほどの感動を頂く。

場内を四回ほど回り、四回「オフィーリア」の前に立った。

警備員のおじさんも、さぞ「変な男だぁ~」と思ったことだろう。

この「オフィーリア」の絵のモデルは、エリザベス・シダルという女性である。

よって、この「オフィーリア」の美しさは、エリザベス・シダルの美しさと言えるかもしれない。

このエリザベス・シダルについて、以前ちょっと調べてみたことがある。

当時、帽子屋の店員をしていた彼女は、ラファエル前派の画家達に愛されたモデルであった。

シダルは、ミレイよりも、同じラファエル前派のロセッティとの方が繋がりが深い。

か弱く神秘的なシダルは、ロセッティにとって理想の女性であった。

彼はシダルと婚約し一緒に暮らし始める。

うっとりと夢見るような眼差しと透けるような肌を持ったシダル。

彼女は、ロセッティにとって、絵の女神そのものだった。

だが、ロセッティは、もう一人の運命の女と出逢う。

ジェイン・バーデンである。

ロセッティの心はシダルを離れ、ジェインばかりをモデルに描く。

ジェインが画商のモリスと結婚したことで、ジェインを諦め、シダルと正式に結婚するが、ロセッティは結婚後も他の女性たちと派手に関係を持つ。

病弱だったシダルは、心労を重ねた末に流産してしまう。

そして、常用していた阿片を大量に服用し、1862年、32歳でその生涯を終えている。

まさにオフィーリアのような最期だったといえる。

罪悪感と後悔に打ちのめされたロセッティは、ひとつの作品に取り掛かる。

それが、シダルをモデルにした「ベアタ・ベアトリクス」である。

詩人ダンテの作品『新生』のベアトリーチェの死の場面に重ね合わせて描いた作品で、この中のシダルも、神々しいまでに美しい。

私が恋していたのは、「オフィーリア」というより、エリザベス・シダルその人であったと言えるだろう。

このレビューにも書いている通り、

ミレイの「オフィーリア」のモデルは、エリザベス・シダルという実在した女性で、

「オフィーリア」の美しさは、エリザベス・シダルの美しさであり、

それをふまえて言うならば、

川本三郎の言うジョン・エヴァリット・ミレーの「オフィーリア」ではなく、

私はむしろ、『アンモナイトの目覚め』のシャーロット(シアーシャ・ローナン)は、

ロセッティの「ベアタ・ベアトリクス」に似ているのではないかと思った。

話が大きく脱線してしまったが、

シアーシャ・ローナンの方も、ケイト・ウィンスレットに負けず劣らず素晴らしい演技をしていたということだ。

観賞し終わって感じるのは、

この映画は、極端にセリフが少なかったということ。

無言劇というのは大袈裟だが、

言葉を削りに削った作品であったということ。

そして、

もしセリフが無かったとしても、鑑賞者がすべてを理解できるほどの、

両女優の演技だったということだ。

言葉は発さなくても、

目で語り、眉で語り、腕で語り、指で語り、口角の動きで語り、横顔で語り、後ろ姿で語る。

風景は登場人物の心象風景と重なり、

自然の音は登場人物の心の声として見る者に響いてくる。

そういう意味では、発せられる言葉は少なくとも、

「饒舌な作品であった」と言えるのかもしれない。