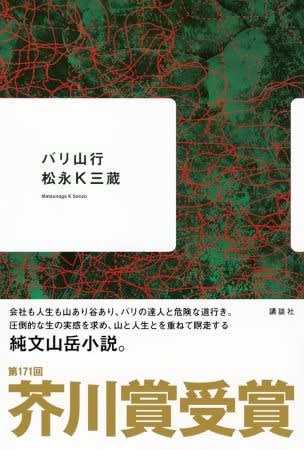

『バリ山行』(松永K三蔵)は、第171回芥川賞受賞作である。

もうひとつの受賞作『サンショウウオの四十九日』(朝比奈秋)の方には興味なかったが、

『バリ山行』は「バリエーション山行」のことだと知り、こちらには興味を持った。

私自身、「バリ山行」という言葉は使ったことはないし、馴染みがなかったのだが、

同じような意味の「バリエーションハイキング」という言葉はしばしば使っており、

近くの山(天山、作礼山、八幡岳、鬼ノ鼻山など)で、

一般登山道では得られない山の楽しみ「バリエーションハイキング」を楽しんできた。

『バリ山行』の舞台は六甲山系で、

かつて“六甲全山縦走”や“魚屋道を歩いて登る六甲山”などを実施していた私は、

六甲山系の山々には親しみと興味があったということもあって、

『バリ山行』をぜひ読んでみたいと思った。

『バリ山行』は単行本も刊行されているが、

(選評や受賞者インタビューも掲載されている)『文藝春秋』(2024年9月号)を購入し、

読んでみたのだった。

古くなった建物の改修、屋上の防水や外壁塗装、

そんな建物の外装の修繕を専門とする新田テック建装に、

内装リフォームの会社から転職して2年。

会社の付き合いを極力避けてきた波多(はた)は、

同僚に誘われるまま、

山ガールだという事務の多聞(たもん)、

同じく山ガールの谷口、

定年後も嘱託として勤めている(登山歴20年の)松浦、

営業課の(登山初心者)の栗城、

経理の難波、

総務の河野、

(登山が趣味の)設計の槇などと、

六甲山登山に参加する。

その後、会社からも僅かながら活動費が出るようになり、

社内登山グループは、

松浦を部長、槇を副部長、藤木常務を顧問として正式な登山部となり、

波多も親睦を図る目的の気楽な活動をするようになる。

ある日、そんな登山部の山行に、

営業二課主任の妻鹿(めが)が参加する。

妻鹿は、職人気質で、職場で変人扱いされ孤立しているベテラン社員なのだが、

あえて登山路を外れる難易度の高い登山「バリ山行」をしているという。

単独行ばかりしている妻鹿がなぜ山岳部の山行に参加するのか……

その日は、妻鹿と唯一親しい藤木常務(山岳部顧問)が今年一杯で勇退するということで、

山行の後で(有馬温泉で)送別会があるからだった。

最初は妻鹿と距離を置いていた波多であったが、

会社で窮地に陥った波多を妻鹿が助けてくれたことをきっかけに、

波多は妻鹿に興味を抱くようになる。

そして、妻鹿に、

「バリ山行に連れて行ってくれませんか?」

と、お願いをする。

「ダメ、ダメ、危ないよ」

と、呆気なく断られる。

そして、言い訳のように、妻鹿は、

「ひとりだからいいんだよ、山は」

と付け加えた。

ところが仕事の帰り、どういう心境の変化があったのか、

「じゃあ、一回行ってみる?」

と妻鹿がバリ山行に誘ってくれたので、

波多は、

「お、お願いします」

と、ほとんど飛びつくような勢いで返答したのだった。

そして、妻鹿の振替休日である翌週の木曜日に、波多は有給休暇を取り、

バリ山行へ同行するのだった。

だが、そのバリ山行は、波多にとって、

歓びと苦しみが入り混じった想像を絶する世界への入り口であった……

原稿用紙に換算して252枚もある(短編とは言えない)中編『バリ山行』であったが、

あっという間に読了してしまった。

私自身が普段から山歩きをしていることもあって、楽しかったし、

私自身もバリ山行をしているような気分になり、ワクワク、ドキドキさせられた。

地名が出てくると、六甲全山縦走のときに買った地図を広げ、

場所をひとつひとつ確かめながら読み、楽しんだ。

市街地(しかも大都会)に近い低山に、これほど奥深い自然があるのか……という驚き。

六甲全山縦走したとき、多くの登山者に出会ったが、

〈その中にもバリ山行をしている人がいたのではないか……〉

と、想像が膨らんだ。

【松永K三蔵】(マツナガケーサンゾウ)

1980年、茨城県生まれ。

関西学院大学文学部卒業。

2021年、第64回群像新人文学賞優秀作「カメオ」でデビュー。

2024年、「バリ山行」で第171回芥川龍之介賞受賞。

兵庫県西宮市在住。

受賞者インタビューを読むと、

作者の松永K三蔵氏も、現在、西宮市に住み、

建築関係の会社で働きながら、登山を趣味とし、執筆活動をしているとか。

私はたいてい一人で登山に行きます。内省的になれるからです。登山はどこか文学的な行為で、淡々と一人で山道を歩いていると、おのずと長い時間、考えることになります。

と語っていたが、そういう意味では、

〈小説の主人公の波多よりも、妻鹿に近い気質の人ではないか……〉

と思った。

登山をしている人なら気づくことであるが、

この小説の登場人物の苗字は、

そのほとんどが山や冒険に纏わる有名な人々の苗字であることが判る。

山ガールの谷口、(谷口けい)

定年後も嘱託として勤めている松浦、(松浦輝夫)

営業課の栗城、(栗城史多)

経理の難波、(難波康子)

総務の河野、(河野兵市)

設計の槇、(槇有恒)

営業課の小西、(小西政継・小西浩文)

藤木常務、(藤木九三)

植村部長、(植村直己)

服部課長、(服部文祥)

竹内課長、(竹内洋岳)

営業二課の花谷、(花谷泰広)

工事課の佐藤、(佐藤裕介)

その他、

森田、(森田勝)

田辺、(田辺治)

という人物も出てくるし、

新田テック建装という社名も新田次郎の苗字からきているかもしれない。

山好きな人なら、そういう部分でも(想像しながら)楽しめる。

選考委員の選評も読んだが、

平野啓一郎の選評が(私の思う)すべてを語っていると思ったので、掲載する。

私が推したのは、『バリ山行』だった。抜群にリーダブルで、物語の足場となる文体が安定しており、人物造形も風景描写も精彩を放っている。非日常の「リアル」な舞台が、遠い彼方ではなく、六甲山という日常に隣接する場所に設定されている点では、登場人物の妻鹿と共に作者の手柄である。自然との一体感を崇高化する英雄的冒険がパロディ化され、「バリ山行」という、到達点のない、誰からも尊敬されない“愚行”が、却って魅力的に描かれている点に好感を持った。

建設業界の内情も今日的だったが、ただ、ゼネコンか小さな取引先か、という会社の方針を巡る混乱と、正規ルートかバリかという登山のあり方との重ね方はやや直接的で、そこに面白さがあるものの、「言わずもがな」の観はあった。

文学的な実験性という点では、物足りなさもあるが、この完成度は立派であり、多くの読者に愛される作品であろう。

松永K三蔵氏が目指しているのは、「オモロイ純文運動」とのことなので、

これからもきっと面白い小説で我々を楽しませてくれるに違いない。

楽しみに待ちたいと思う。