佐賀県でいちばん標高が高い山は、経ヶ岳(1075.7m)であるが、

いちばん低い山はどこかと訊かれたら、即答できる人はそう多くはないのではないだろうか?

そもそも何をして「山」と称するのか分からないし、山か丘か判断のつかない無名の出っぱりは無数にある。

そこで、ネット検索してみると、小城市にある「桜ヶ岡」(41m)が、どうやら佐賀県最低峰らしいということが分かった。

名前は「岡」がついているが、分類的には「山」であるとのこと。

国土地理院の地形図に、「山」を表す“しょう肩体文字”で「桜ヶ岡」と書かれてあるので、間違いないようだ。

世の中には低山趣味の人は案外多く、この桜ヶ岡にも遠くから駆けつける登山者が少なからずいることに驚く。

小城市といえば、私の住む町の隣りである。

車で20分ほどだ。

知ったからには、行かねばならないだろう。

標高41mの山だから、すぐに登頂できてしまうので、この山だけだったら物足りない。

久しぶりに土器山(429.9m)にでも登りに行こう。

今日は晴天なので、展望が楽しめる筈だ。

まずは、「桜ヶ岡」へ。

小城公園に到着。

案内板で位置を確認。

桜ヶ岡は、この小城公園の中にある。

公園内でいちばん高い場所が、「桜ヶ岡」山頂になる。

右側中央の色が薄く塗られた辺りだろう。

小城公園はけっこう広い。

池水庭園の彼方に見える山は、両子山。

ここから見る天山も美しい。

公園内を歩いていると、桜ヶ岡について詳しく書かれた案内板があった。

そこには、こう書かれていた。

【桜岡公園】

はじめ、鯖岡(沙婆岡)と称する小丘であったが、小城藩初代藩主鍋島元茂はここに桜樹を植え、茶屋を設けた。

明暦2年(1656)二代藩主直能が鯖岡を桜岡と改称し、更に多くの桜樹を移し植えた。

万治元年(1658)に木下順庵が直能の依嘱により「桜岡記」をつくり、また弘文学院士林春斉、同鳳岡父子をはじめ当時の儒者が「桜岡十景」「桜岡二十景」の詩をつくり、桜岡の名勝を讃え、自楽園と称した。

元茂、直能父子によって岡山に桜樹が植えられ、岡山西南部の池水庭園は直能の造園によるものである。

明治8年、明治政府に「公園法」が設けられると、県下に先んじて岡山を「桜岡公園」とした。

その後、昭和26年に鍋島家から小城町が譲り受け、現在は「小城公園」と称している。

案内板の横には、題字が中林梧竹の書である「桜岡公園碑」(明治8年建立)があった。

ここから登り始める。

階段の途中に巨木があった。

公園内で、いちばん高い場所に着く。

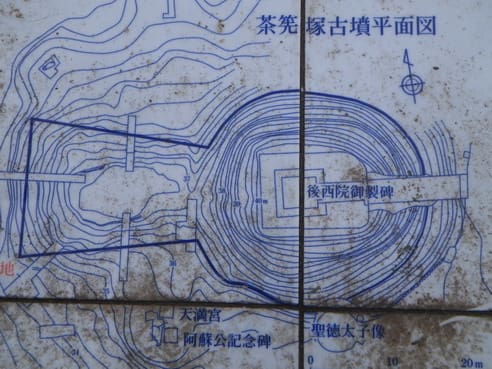

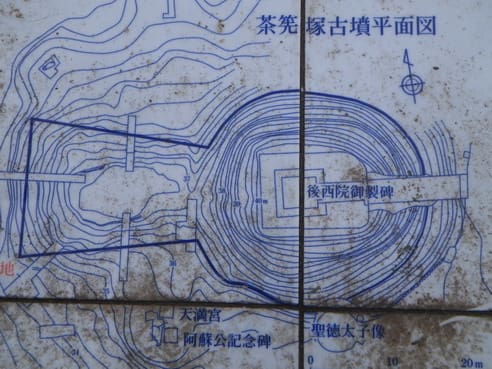

「後西院御製碑」と書かれてある。

ここは古墳の一部でもあるようで、古墳平面図には等高線があり、この場所辺りが標高40mになっているようなので、「桜ヶ岡」(41m)山頂で間違いないだろう。

山頂周辺には、「桜ヶ岡」の名の通り、桜の木がたくさんあった。

今度は、桜の咲く頃に来ることにしよう。

車で土器山に向かう。

土器山(かわらけやま)は、八天山(はってんさん)ともいう。

麓に八天神社があり、ここが登山口である。

神社の境内を通り抜け、急坂を登って行く。

花崗岩などの岩盤を掘削した道で、狭く、歩きにくいが、なんだか楽しい。

しばらく登ると露岩が目立つようになり、

展望が得られる。

中宮菩提寺を通過。

この辺りからちらほら残雪が見られるようになった。

相変わらず岩盤を削った細い道が続く。

メタボ検診登山道と呼びたい。(笑)

登山口から45分ほどで親不孝岩に到着。

ここでしばらく休憩。

遠望を楽しむ。

両側にシダ植物が生い茂る細い道をさらに登って行く。

四阿のある展望所に到着。

ここでも展望を満喫。

登山口から約1時間で、上宮に到着。

以前は社殿があったが、現在は御神体の巨石の下に小さい祠が祀られているだけである。

ここから少し登ったところに山頂がある。

三角点もあり、

四等三角点だ。

山頂からは、雪の残る背振山が見えた。

上宮に戻り、折り重なる花崗岩の巨岩の上に立つ。

文句なしの大展望。

体が空に吸い込まれていくようであった。

いちばん低い山はどこかと訊かれたら、即答できる人はそう多くはないのではないだろうか?

そもそも何をして「山」と称するのか分からないし、山か丘か判断のつかない無名の出っぱりは無数にある。

そこで、ネット検索してみると、小城市にある「桜ヶ岡」(41m)が、どうやら佐賀県最低峰らしいということが分かった。

名前は「岡」がついているが、分類的には「山」であるとのこと。

国土地理院の地形図に、「山」を表す“しょう肩体文字”で「桜ヶ岡」と書かれてあるので、間違いないようだ。

世の中には低山趣味の人は案外多く、この桜ヶ岡にも遠くから駆けつける登山者が少なからずいることに驚く。

小城市といえば、私の住む町の隣りである。

車で20分ほどだ。

知ったからには、行かねばならないだろう。

標高41mの山だから、すぐに登頂できてしまうので、この山だけだったら物足りない。

久しぶりに土器山(429.9m)にでも登りに行こう。

今日は晴天なので、展望が楽しめる筈だ。

まずは、「桜ヶ岡」へ。

小城公園に到着。

案内板で位置を確認。

桜ヶ岡は、この小城公園の中にある。

公園内でいちばん高い場所が、「桜ヶ岡」山頂になる。

右側中央の色が薄く塗られた辺りだろう。

小城公園はけっこう広い。

池水庭園の彼方に見える山は、両子山。

ここから見る天山も美しい。

公園内を歩いていると、桜ヶ岡について詳しく書かれた案内板があった。

そこには、こう書かれていた。

【桜岡公園】

はじめ、鯖岡(沙婆岡)と称する小丘であったが、小城藩初代藩主鍋島元茂はここに桜樹を植え、茶屋を設けた。

明暦2年(1656)二代藩主直能が鯖岡を桜岡と改称し、更に多くの桜樹を移し植えた。

万治元年(1658)に木下順庵が直能の依嘱により「桜岡記」をつくり、また弘文学院士林春斉、同鳳岡父子をはじめ当時の儒者が「桜岡十景」「桜岡二十景」の詩をつくり、桜岡の名勝を讃え、自楽園と称した。

元茂、直能父子によって岡山に桜樹が植えられ、岡山西南部の池水庭園は直能の造園によるものである。

明治8年、明治政府に「公園法」が設けられると、県下に先んじて岡山を「桜岡公園」とした。

その後、昭和26年に鍋島家から小城町が譲り受け、現在は「小城公園」と称している。

案内板の横には、題字が中林梧竹の書である「桜岡公園碑」(明治8年建立)があった。

ここから登り始める。

階段の途中に巨木があった。

公園内で、いちばん高い場所に着く。

「後西院御製碑」と書かれてある。

ここは古墳の一部でもあるようで、古墳平面図には等高線があり、この場所辺りが標高40mになっているようなので、「桜ヶ岡」(41m)山頂で間違いないだろう。

山頂周辺には、「桜ヶ岡」の名の通り、桜の木がたくさんあった。

今度は、桜の咲く頃に来ることにしよう。

車で土器山に向かう。

土器山(かわらけやま)は、八天山(はってんさん)ともいう。

麓に八天神社があり、ここが登山口である。

神社の境内を通り抜け、急坂を登って行く。

花崗岩などの岩盤を掘削した道で、狭く、歩きにくいが、なんだか楽しい。

しばらく登ると露岩が目立つようになり、

展望が得られる。

中宮菩提寺を通過。

この辺りからちらほら残雪が見られるようになった。

相変わらず岩盤を削った細い道が続く。

メタボ検診登山道と呼びたい。(笑)

登山口から45分ほどで親不孝岩に到着。

ここでしばらく休憩。

遠望を楽しむ。

両側にシダ植物が生い茂る細い道をさらに登って行く。

四阿のある展望所に到着。

ここでも展望を満喫。

登山口から約1時間で、上宮に到着。

以前は社殿があったが、現在は御神体の巨石の下に小さい祠が祀られているだけである。

ここから少し登ったところに山頂がある。

三角点もあり、

四等三角点だ。

山頂からは、雪の残る背振山が見えた。

上宮に戻り、折り重なる花崗岩の巨岩の上に立つ。

文句なしの大展望。

体が空に吸い込まれていくようであった。