私は長年「モンベルクラブ」の会員なのだが、

昔はモンベル商品をよく買っていたものの、

近年はそうでもなく、

会員特典の総合カタログや会報誌『OUTWARD』を目当てに会員を継続していたと言える。

会報誌『OUTWARD』では、

カヌーイストで作家の野田知佑さんの連載エッセイ「本日、川日和」を毎回楽しみにしていた。

野田知佑(のだ・ともすけ)

1938年1月2日生まれ。熊本県出身。

早稲田大学第一文学部英文学科卒業。大学では漕艇部に所属。

1982年『日本の川を旅する』で日本ノンフィクション賞新人賞を受賞。

1998年、毎日スポーツ人賞文化賞を受賞。

著書は『北極海へ』『のんびり行こうぜ』『ゆらゆらとユーコン』『川からの眺め』『カヌー犬・ガク』『ユーコン漂流』『世界の川を旅する』『笹舟のカヌー』『川の学校 吉野川・川ガキ養成講座』『ユーコン川を筏で下る』『ナイル川を下ってみないか』ほか多数。

そのほか、映画『ガクの冒険』やテレビ番組、ラジを番組にも多数出演。

日清食品「チキンラーメン」のCMではカヌー犬のガクとともに出演。

モンベルブックスから、

『ナイル川を下ってみないか』、『ユーコン漂流』、『日本の川を旅する』を出版。

野田知佑さんの著書は『日本の川を旅する』を読んで以降、愛読してきたが、

会報誌『OUTWARD』では野田知佑さんの新しい文章が読めるということで、

それを一番の楽しみにしていた。

野田知佑さんのエッセイには、必ず「ドキッ」とするような一文があり、

例えば、『OUTWARD』誌の「Winter 2021 No.93」では、

劇作家バーナード・ショーが言うように、年を取ったから遊ばなくなるのではない。遊ばなくなるから年を取るのだ。

という一文に「ドキッ」とさせられた。

そんな、私の敬愛する野田知佑さんが、

今年(2022年)の3月27日に亡くなった。享年84歳。

『OUTWARD』誌の「Summer 2022 No.95」では、

最終回のエッセイが掲載されたのだが、

「至高の川旅とは」というタイトルの、自分の川旅人生を振り返ったもので、

最終回にふさわしい文章であった。

モンベルでは定期的に会員のみが参加できる「フレンドフェア」を開催しているのだが、

コロナ禍の今はオンライン開催となっていて、

最近では7月28日から8月4日まで催された。

その「フレンドフェア」では、「書籍販売」というコーナーがあり、

サイン本が売られていたのだが、

そこには野田知佑さんのサイン本もあった。

〈野田知佑さんのサイン本が欲しい!〉

と思ったものの、

断捨離を終え、物を増やしたくない私は、ずっと我慢してきた。

だが、野田知佑さんが亡くなった今、

〈買っておけば良かった……〉

と後悔した。

そんな私だったので、今回の「フレンドフェア」が始まると同時に、

「書籍販売」コーナーを真っ先に閲覧した。

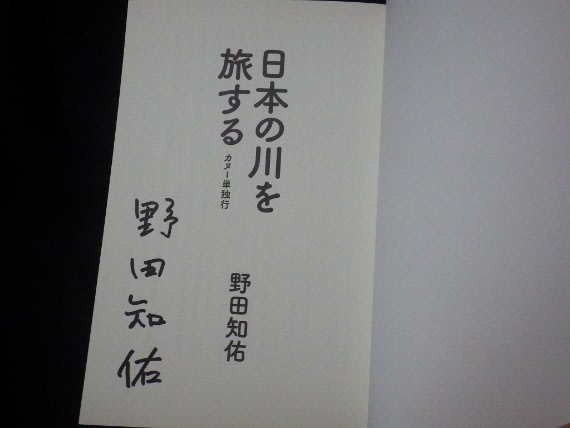

すると、野田知佑さんのサイン本があったのだ。

野田知佑さんがサインされた本の在庫がまだあったからなのだろうが、

私は迷うことなく3冊の本をすぐさま購入した。

しばらく経って「書籍販売」コーナーを覗くと、(私と同じ考えの人が多かったのか)

野田知佑さんのサイン本は完売しており、目録から消えていた。

こうして、私は、野田知佑さんのサイン本、

『日本の川を旅する』(1985年発行の新潮文庫版に加筆し復刻出版したもの)

『ユーコン漂流』(2001年発行の文春文庫版に加筆して復刻出版したもの)

『ナイル川を下ってみないか』(『OUTWARD』誌の連載エッセイに修正・加筆したもの)

の3冊を手に入れたのだった。

ここでは、『ナイル川を下ってみないか』の中から、

私のお気に入り文章をいくつか紹介したい。

誰かナイル川を下ってみないか。

多分、君は死ぬだろうが、それは青年にとって悪い死に方ではない、とぼくは考える。(33頁)

青年よ、群れるな。いつも誰かとつるんで同じことをやり、同じことを考えるのは幼稚な人間のすることだ。青年は孤高であるべし。そして、荒野を一人で歩かなければならない。(85頁)

……それでも、日本の管理社会から抜け出して何かを証明したい青年がいて、ユーコンに来る。日本のやさしく美しい自然に比べると、ここはすべてが荒々しく苛酷だ。その荒野の中に入って日本の青年たちは初めて手に入れた自由に呆然となる。何をやってもいいといわれて、途方に暮れるのだ。自由というのは実力のない人間には辛く重い。(86頁)

別れ際、パイロットがいった。

「遭難したら文明社会には帰れないからな。気をつけていってくれ。このあたりのクマは死んでいる人を見つけると、頭だけ持っていく。クマは丸いものが好きだからね。一日中、君の頭を転がして遊ぶんだ。では、Good luck!」

ヘッドレス・バレー(首なし谷)という名の谷があったのを思い出した。

こういう死に方も悪くない。(100頁)

後世の日本人は、海山川を壊す官僚の暴挙を止められなかった昭和、平成の日本人を責め、軽蔑するに違いない。軍部の暴走を止められず、太平洋戦争を起こした大人たちを軽蔑した戦後の日本の青年たちのように。

国を亡ぼすもの。昔陸軍、今国交省。この言葉は現在でも変わっていない。(137頁)

出発して岸を離れると、それで俗世間との縁が切れる。その時の解放感、杜絶感がいい。それで娑婆とは連絡が取れなくなるからね。もっとも最近は、カヌーの上まで携帯を持ってきている奴がいるけど。(152頁)

左右に蛇行した川をゆっくり漕ぎ続けた。みんな顔が輝き、次第にパドリング・ハイになっていく。こんな非日常的な小さな冒険ほど、われわれの人生を活気づけ、癒すものはない。(161頁)

広い山野に子供を放流すると、道具がなくても遊びを自然に作る。山野で自由な遊びを覚えた子供たちは全員いうのである。

「ゲームやディズニーランドは少しも面白くない。ぼくは遊ばされるのではなく、自分で遊びたい」(164頁)

子供にはたくさんの魚を殺せと教える。一日中魚を追いかけて、苦労の末、一匹の小さな魚を突く。その時、子供のなにかが変わるようだ。(190頁)

こうして、一文だけを採り上げると、ショッキングだったりするが、

前後の文章を読むと、納得させられる。

若者や読者を挑発し、これほどズバッと言い切ってくれる大人は、

もうほとんどいなくなってしまった。

野田知佑さんが最後かもしれない。

そういう意味でも、野田知佑さんの著書を読み継いでいく必要がある。

私の子供たちや孫たちにも読ませたいと思っている。