都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

今日は昨夜からの雨 が降り通し・・・。

が降り通し・・・。

さくら 、サクラ

、サクラ

、桜

、桜

はどこじゃ・・・。

はどこじゃ・・・。

今日が桜の開花予想日。大ハズレ。週間予報は平年以下の気温 。

。

どこのブログもお花見は終わったのに・・・。

桜が咲かねば花見 にゃならぬ。

にゃならぬ。

ならぬ花見をしてた人 。連休中にいっぱいいました

。連休中にいっぱいいました 。

。

会社の行事じゃ仕方がねえ。ってことでしょうか。

したっけ。

昔は、この時期になると、どこの家でも、男の子のいるところは鯉幟を上げていたものでした。まるで大きさを競うように、皐月の空に悠々と泳いでいたものでした。丁度そのころ、桜が咲き始めます。鯉幟と桜といえば、日本人なら誰しも、何故かグッとくるものがあるのではないでしょうか。

鯉幟は「登竜門の故事」から来ています。鯉がその滝を登ると龍に変身するという故事です。それにあやかって、自分の息子も龍にならないかと・・・。親の欲目ってヤツです。

桜は、稲作の神様「サの神」が宿る木として、稲作が日本に伝わったはるか昔から崇められてきた木なのです。ですから「サ座」と書いて「さくら 」なのです。日本人には、桜を見ると血が騒ぐって言う自分じゃどうしようもないDNAが流れているんです。

」なのです。日本人には、桜を見ると血が騒ぐって言う自分じゃどうしようもないDNAが流れているんです。 桜吹雪きと聞けば血が騒ぐってもんです。

桜吹雪きと聞けば血が騒ぐってもんです。

今年は、桜はまだのようです。最近じゃ鯉幟もお酔いじゃいない 。あ、間違い、泳いじゃいない。ついつい花見のことを考えてしまって・・・。

。あ、間違い、泳いじゃいない。ついつい花見のことを考えてしまって・・・。

したっけ。

今日は昨夜からの雪が降っています。季節はずれの雪は5㎝ほど積もっています。そのうち雨に変わるのでしょうが、今年は、冷夏なのかもしれません。今朝の自宅庭の写真です。

国民の祝日で、4月29日。「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす」ことを趣旨に制定された。もとは昭和天皇誕生日で、昭和天皇崩御後は、植物に造詣(ぞうけい)の深かった天皇にちなみ、1989年(平成1)より「みどりの日」となっていた。2005年の「国民の祝日に関する法律」改正により、07年から昭和の日となった。なお、みどりの日は5月4日に変更となった。

昭和天皇(しょうわてんのう)

(1901―1989年)

皇統譜にいう124代天皇(在位1926~1989年)。大正天皇の第1皇子で、その在位が昭和の年号で表示される。明治34年4月29日生まれ。母は皇后九条節子(さだこ)、名は裕仁(ひろひと)、幼名は迪宮(みちのみや)。1916年(大正5)立太子のあと、大正天皇の病状悪化のなかで、21年ヨーロッパ各国を訪問、帰国後の同年11月摂政(せっしょう)に就任した。24年久邇宮良子(くにのみやながこ)女王(香淳(こうじゅん)皇后)と結婚。26年12月、大正天皇の死去により皇位を継承して昭和と改元し、28年(昭和3)11月即位礼を行う。こののち第二次世界大戦期まで、とくに軍事・外交政策に対してはしばしば独自の判断を示し、戦争指導方針を含む国策決定に関与した。二・二六事件のとき、反乱軍鎮圧を強く主張したことは有名。敗戦時には、内大臣木戸幸一らの進言に沿って、ポツダム宣言受諾を決定した。46年(昭和21)元日の詔書で天皇の神格性を否定し(人間宣言)、アメリカの方針によって戦犯訴追を免れる。47年施行の日本国憲法に基づき、その地位は日本国と日本国民統合の象徴に変わったが、占領期にはマッカーサーとの会見などを通じて、独自の政治的影響力を保持した。戦後は生物学研究者として知られるようになり、編・著書に『相模湾後鰓類図譜』『那須の植物』などがある。71年ヨーロッパ、75年にアメリカを訪問した。86年在位60年記念式典が挙行され、日本史上最長の在位を記録。1989年(昭和64)1月7日死去。追号は昭和天皇。

[ 日本大百科全書(小学館) ]

我々、団塊の世代の人の中には、天皇裕仁(ひろひと)の「裕」の字がついた名前が非常に多いのです。神から人間となられた当時の世相なのでしょうか。

我々は、戦後に生まれ激動の時代を生きてきました。生まれてから現時点まで、このように生活が激変したのには驚きです。

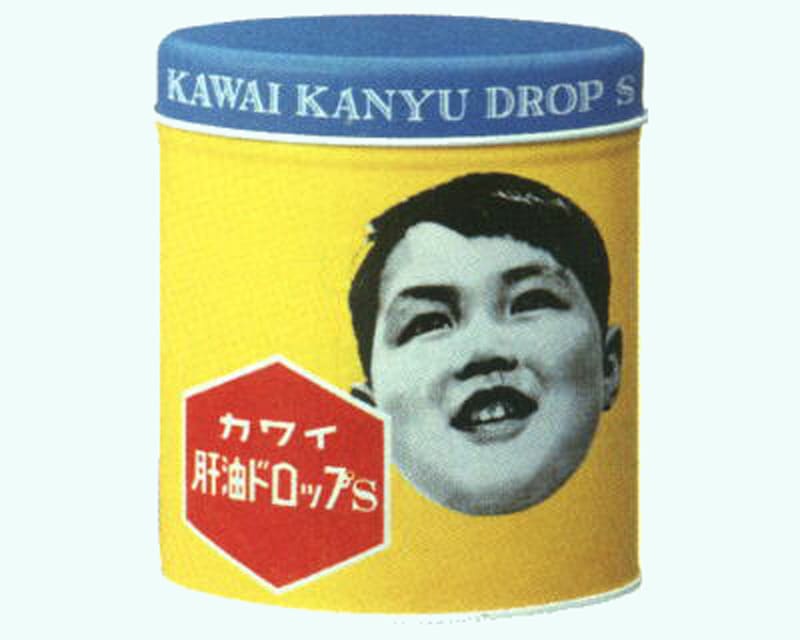

小学校入学時には、シラミ、ノミ対策で頭からDDT(殺虫剤)を振りかけられ、虫下しを飲まされ、目の前が「まっ黄色」になった覚えがあります。コッペパンと脱脂粉乳、肝油などというものもありました。とにかく栄養不足からおでき等ができ、皮膚がかさかさな子もいました。

小学校入学時には、シラミ、ノミ対策で頭からDDT(殺虫剤)を振りかけられ、虫下しを飲まされ、目の前が「まっ黄色」になった覚えがあります。コッペパンと脱脂粉乳、肝油などというものもありました。とにかく栄養不足からおでき等ができ、皮膚がかさかさな子もいました。

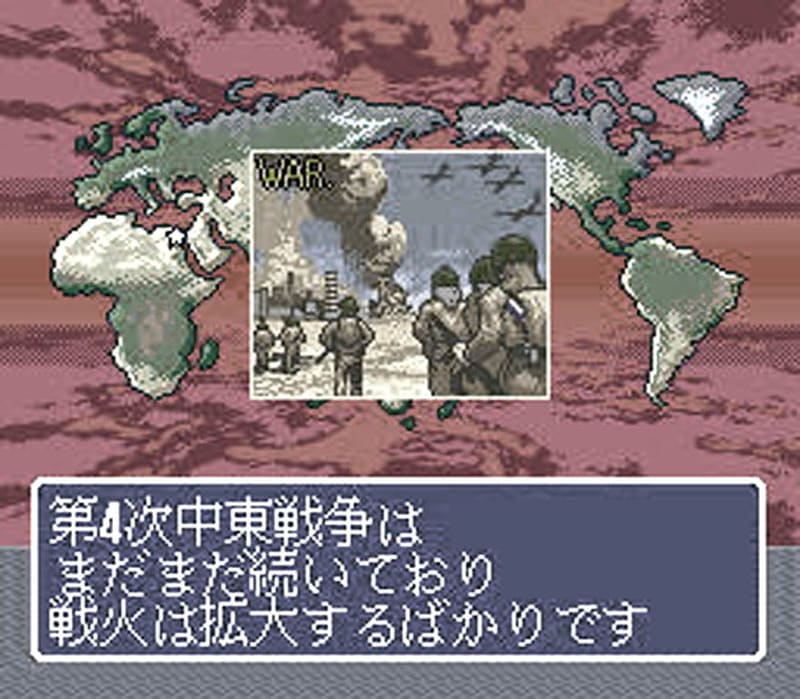

1973年(昭和48年)10月6日に第四次中東戦争が勃発。第1次オイルショックが起きました。トイレットペーパーや洗剤など、原油価格と直接関係のない物資の買占め騒動(トイレットペーパー騒動)、デパートのエスカレータの運転中止などの社会現象も発生しました。

1973年(昭和48年)10月6日に第四次中東戦争が勃発。第1次オイルショックが起きました。トイレットペーパーや洗剤など、原油価格と直接関係のない物資の買占め騒動(トイレットペーパー騒動)、デパートのエスカレータの運転中止などの社会現象も発生しました。

1979年(昭和54年)のイラン革命により、イランでの石油生産が中断したため、第2次オイルショックが起きました。深夜のテレビ番組放送の自粛や、第一次同様のガソリンスタンドの日曜祝日休業などが行われたのです。

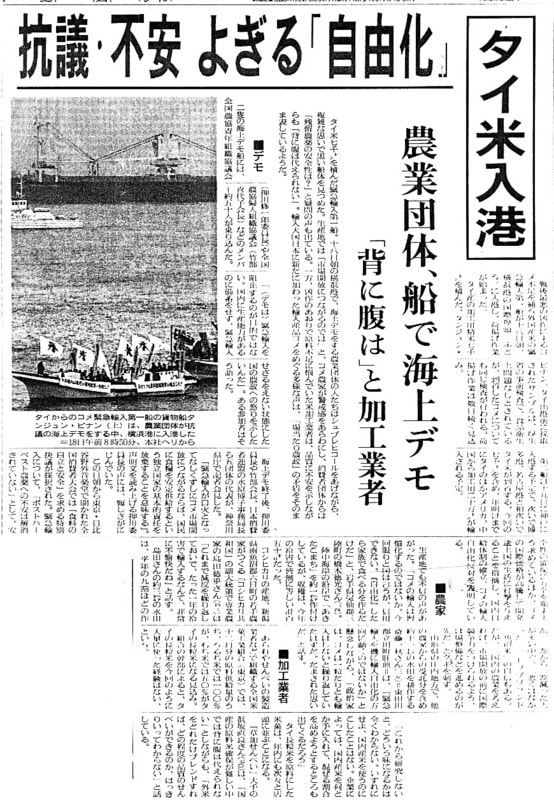

今は、飽食の時代。それでも、これだけ食料が溢れているのに食料の自給率が問題になっています。このままだと、また、あの時代に戻るかもしれません。食糧生産者を大切にする政治が期待されます。外国に頼ってばかりではあのタイ米騒動の再現になるかもしれません。

今は、飽食の時代。それでも、これだけ食料が溢れているのに食料の自給率が問題になっています。このままだと、また、あの時代に戻るかもしれません。食糧生産者を大切にする政治が期待されます。外国に頼ってばかりではあのタイ米騒動の再現になるかもしれません。

1993年(平成5年)に記録的な冷夏になり、例年に比べて米の作柄が7割(場所によっては5割)程度にまで激減し、それまで減反一方で供給過剰と言われていたはずが、緊急事態に不足分を補いきるだけの十分な政府備蓄米がなかったこともあり、市場に米不足現象が起きたのです。そのため、急遽タイ米を輸入し、我々はそれを食べることを強いられたのです。

飲食店では、お持ち帰りようのパックが配られ、残ったものはそれに入れて持ち帰りました。それは、わずか17年前の出来事です。

あの教訓を忘れないようにしましょう。

今また、2004年(平成16年)ごろから第3次オイルショックというべく、原油価格が高騰しています。これは余剰マネーとしての投機的資金が原油の「現物」や「先物」を買い占めていることで発生しているのです。

昭和のオイルショックの経験からか、極端な物価の高騰などの社会現象には至っていませんが、庶民の生活を圧迫していることには違いありません。

いつの日か振り返ったときに、平成はどのように語られるのでしょうか・・・。

したっけ。

午前中、タイヤ交換をしました。北海道に暮らすものにとって、クルマ は欠かせません。冬の間はスタッドレスタイヤで走行します。

は欠かせません。冬の間はスタッドレスタイヤで走行します。

スタッドレスタイヤとは、自動車が積雪路や凍結路などを走行するために開発されたスノータイヤの一種である。積雪路や凍結路の摩擦係数が低い路面で、普通のタイヤに比して駆動力や制動力をより大きく路面に伝える工夫がされている。従来のスパイクタイヤとの対比で、スタッド(スパイク)の無いタイヤである事から、このように呼ばれている。

このスタッドレスタイヤから夏用のタイヤに交換しました。去年は4月10日に行いましたが、今年は寒い日が続き、延び延びになっていました。

秋にまた、スタッドレスタイヤに交換します。クルマも北海道使用になっていて、割高です。

秋にまた、スタッドレスタイヤに交換します。クルマも北海道使用になっていて、割高です。

とにかく、クルマ

は夏用になりました。後は、桜

は夏用になりました。後は、桜 が咲くのを待つだけです。

が咲くのを待つだけです。

したっけ。

私の爺さんは、胃潰瘍の手術のあと腕を骨折したが、このときも、麻酔が効かぬまま手術が行われた。生身のまま腕を切り裂かれ、骨にドリルで穴を開け、金属で接合された。

山の仕事をしていた爺さんは、現役引退後も十勝の山を知り尽くすものとして、会社に残った。他社からも新しく入る山について聞きにくるものが後を絶たなかったという。

あるとき、爺さんは道に倒れているところを発見され、家に運び込まれた。意識がない。医者は手の打ちようがないと匙を投げた・・・。当時自動車の往来は少ない。事故にあったのか、転 倒したのかさえわからない。爺さんは家で寝たきり、家族はただ見守るだけであった。

倒したのかさえわからない。爺さんは家で寝たきり、家族はただ見守るだけであった。

爺さんは、1週間ほど眠り続けて目を覚ました。

「腹が減った。」とお粥を食べた。何があったのか爺さんには記憶がない。

医者は、とにかく良かったと言うだけであった。

昭和30年代半ばの話である。

爺さんが70歳ごろであろうか、咽下障害のために、誤咽性肺炎を発症した。病院で検査の結果、動脈瘤も発見された

爺さんが70歳ごろであろうか、咽下障害のために、誤咽性肺炎を発症した。病院で検査の結果、動脈瘤も発見された 。医者は、動脈瘤は非常に危険な状態だが高齢のため手術は出来ない。このまま死を待つしかないと、息子たちに伝えた。

。医者は、動脈瘤は非常に危険な状態だが高齢のため手術は出来ない。このまま死を待つしかないと、息子たちに伝えた。

息子たちは交代で病院に泊まり、その時を待った。

しかし、数ヶ月の入院生活の後、爺さんの咽 下障害は奇跡的に回復した。

下障害は奇跡的に回復した。

老齢のため、もう歩行は困難であろうと医者は言った。

だが、爺さんの山で鍛えた脚力はそんなやわなものではなかった。自立歩行が出来るようになり退院した。まさに、不死身であった。

昭和40年代初頭の話である。

その後、私は結婚し、4代で同居を始めた。爺さんは曾孫と遊ぶためにトランプを覚え、いつも遊んでくれた。

ある日の朝、爺さんが起きてこない。オヤジが見に行くと布団の中で死んでいた。前夜、曾孫と遊んでいて元気だったのに・・・。

看護婦たちの声が聞こえる。

「え、その人って、血をバケツに一杯はいたっていう人・・・。」

「麻酔なしで、胃を切ったっていう、あのオジイチャン・・・。」

爺さんの伝説はこのときまで語り継がれていたらしい。

爺さんの葬式は、それは、それは盛大なものであった。大雪のあとにも関わらず、爺さんを

爺さんの葬式は、それは、それは盛大なものであった。大雪のあとにも関わらず、爺さんを 知る大勢の人たちが訪れた。お寺始まって以来というほどの生花は本堂を溢れ駐車場にまで並べられた。

知る大勢の人たちが訪れた。お寺始まって以来というほどの生花は本堂を溢れ駐車場にまで並べられた。

爺さん自慢の「羆の手の煙草入れ」は、御棺に納められ、爺さんとともに旅立っていった。

昭和55年3月5日行年83歳であった。

したっけ。

昔、死の恐怖から逃れようと、懸命に修行を積んだ修験者がいたそうです。

ある時、その修験者がお釈迦様にお会いになったそうです。

修験者はお釈迦様に言ったそうです。

「私は25年間修行を積んでまいりました。」

お釈迦様は、その修験者にお尋ねになったそうです。

「それで・・・、何が出来るようになりましたか。」

修験者は得意そうに言ったそうです。

お釈迦様は修験者におっしゃいました。

「随分無駄な25年間を過ごされましたね。舟賃を払えば向こう岸に行かれるものを・・・。」

死を怖れるあまり、死の恐怖に打ち勝とうなどと考えてはなりません。死は誰にも平等に訪れます。怯えればよいのです。怯えて暮らせばよいのです。生きるということは、そういうことなのです。

しかし、生きるための努力を怠ってはなりません。死を怖れ一所懸命に生きなくてはなりません。生きることを諦めてはなりません。

仏教の(お釈迦様)の教えとは、そういうものだそうです。

そのようなことを書いてあるのを読みました。

したっけ。

雪の降り積もったあと、雪を投げ合う遊び。敵味方に分かれて雪の玉をぶっつけ合うだけであるが、玉つくりをする者と投げて戦う者など受け持ちを分けたり、雪の玉を固めやすくするために一晩凍らせておいて使うなどのくふうもされている。

鎌倉時代末ごろにすでにみられる遊びで、江戸時代以降には、「雪打ち」「雪ぶち」「雪つぶて」などといって、俳諧(はいかい)などに盛んに詠まれ、降雪後の代表的景物となった。

雪国の子供達を中心に遊びとして行われることが多い。

雪を握り固めて雪玉を作るには、雪に適度の水分が含まれている必要がある。北海道のように雪が含む水分が少ない地域では、握り締めても適当な雪球を作ることが困難なため、適度に水分を含ませる必要がある。

※一晩凍らせておいて使うという記述がありますが、これは実際に「雪合戦」をしたことのない人の考えだと思います。凍らせた雪玉(氷塊)は石のようで非常に危険です。

私たちの子供の頃はルールーとして禁止事項でした。

※「水分を含ませる必要がある」、これも、バケツに水を入れておくと凍るので不可能です。日中でも氷点下なのです。

それでも、私たち北海道十勝の子供たちは「雪合戦」をして遊びました。「雪合戦」は、春先の遊びなのです。日差しが温かくなり、雪に湿り気が生じます。雪玉を作るのに最適です。これも、固く結ぶのは禁止でした。氷同様危険だからです。

それでも、私たち北海道十勝の子供たちは「雪合戦」をして遊びました。「雪合戦」は、春先の遊びなのです。日差しが温かくなり、雪に湿り気が生じます。雪玉を作るのに最適です。これも、固く結ぶのは禁止でした。氷同様危険だからです。

空き地にZ型の壁を作り、この壁を挟んで対戦します。この 頃の雪は固まっているので、ブロック状に積み上げて壁を作ります。幼い子はたいていの場合大将です。ですから、じっと隠れています。この子に雪玉を当てられたら負けです。こうして年上の子が幼い子を参加させて、みんなで遊んでいたのです。

頃の雪は固まっているので、ブロック状に積み上げて壁を作ります。幼い子はたいていの場合大将です。ですから、じっと隠れています。この子に雪玉を当てられたら負けです。こうして年上の子が幼い子を参加させて、みんなで遊んでいたのです。

したっけ。

先日の新聞に「猫のブログ」が大人気であると記載されていました。時々「猫のブログ」が話題になるが、何故、猫がそんなに人気があるのだろう。

《猫が熱い食べ物を嫌うところから》熱い食べ物を口にできないこと。また、その人。

首をやや前に出し、背を丸めた姿勢。また、そのようなからだつき。

猫(ねこ)に鰹節(かつおぶし)

猫のそばに、その好物の鰹節を置くこと。油断できないこと、危険であることのたとえ。

[名](スル)《猫が、糞(ふん)をしたあとを、砂をかけて隠すところから》悪いことを隠して素知らぬ顔をすること。また、拾得物などをこっそり自分のものとすること。「拾った物を―する」

ねこなで‐ごえ【猫撫で声】

猫が人になでられたときに発するような、きげんを取るためのやさしくこびる声。「―で頼み込む」

ねこ‐の‐ひたい【猫の額】

《猫の額が狭いところから》場所の狭いことのたとえ。ねこびたい。「―ほどの庭」

猫(ねこ)の手も借りたい

非常に忙しく手不足で、どんな手伝いでもほしいことのたとえ。[類語] 忙しい

どろぼう‐ねこ【泥棒猫】

他家の食べ物を盗む猫。

魔力をもっていて、人などにばける猫。猫の妖怪。

ざっと調べただけでも、猫に行為を持ったと思われる言葉は出てこない。好意的なのは置物である「招き猫」くらいである。あの「サザエさん」でさえ追いかけるくらいだ。

座って右または左の前足を上げ、人を招く格好をした猫の置物。顧客や財宝を招くという縁起から客商売の家で飾る。

彼らは、猫の額ほどの我が家の庭で猫糞し、勝手に日当たりの良い玄関で居眠りし猫撫で声で擦り寄る。クルマの横を通ればよいものを、わざわざクルマの屋根に足跡をつけ る。そして、人が行けば、慌てて逃げると思いきや、チョットだけ移動し、人を小馬鹿にしたような眼で見る。腹の立つことばかりだ。そんな猫好きが全国に一体何人いるのだろう。私には理解できない。

彼らは、猫の額ほどの我が家の庭で猫糞し、勝手に日当たりの良い玄関で居眠りし猫撫で声で擦り寄る。クルマの横を通ればよいものを、わざわざクルマの屋根に足跡をつけ る。そして、人が行けば、慌てて逃げると思いきや、チョットだけ移動し、人を小馬鹿にしたような眼で見る。腹の立つことばかりだ。そんな猫好きが全国に一体何人いるのだろう。私には理解できない。

おまけに、私は猫アレルギーだ。

したっけ。