都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

師匠は「鏡餅」を描いてきました。

師匠は、「鏡餅は昔の鏡の形なのか?」「月と太陽を表しているのか?」と言っています。

師匠は8日に図書館に行き、駅の近くで新成人らしい若者を見かけたそうで。

師匠! 成人式の人数も少なくなりましたね。若者が少ないということは、日本の未来が寂しいですね。

|

●鏡餅とは? しめ縄や門松の正月飾りは、お正月に家々を訪れる年神様をお迎えするための目印となり、鏡餅は神様に滞在していただくための「依り代(よりしろ)」です。 鏡餅は、大小2つの丸い餅を重ねたものを指し、上に橙が載っているものを見たことがある人も多いでしょう。古くは源氏物語にも鏡餅と考えられる表現があることから、平安時代にはすでに存在していたと言われています。

■餅なのに「鏡」なのはどうして? 鏡餅の名前は、昔の鏡の形に似ていることからそう呼ばれています。昔の鏡は青銅製の丸形で、神様との関わりも深いものでした。この世のあの世の境界とも考えられ神事で用いられたり、光を反射して太陽のように光るために、日本神話で太陽の神様とされる天照大神に見立て御神体として祀られたり、神聖なものとして考えられていたのです。 また、鏡餅は日本書紀に出てくる三種の神器を表している説があります。餅は八咫鏡(やたかがみ)、橙は八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)、串柿は草薙剣(くさなぎのつるぎ)を表しているという見方も。このほか、鏡餅の形の由来には諸説あり、人の魂がこもる「心臓」を模している、稲作に欠かせない「太陽」の形を意味する、などの説もあります。

■鏡餅が2段に重なっている理由 鏡餅は、大小の2つのお餅を重ねることで、月(陰)と日(陽)を表しているとも言われます。幸福と財産(福徳)が重なって縁起がよいと考えられているほか、円満に歳を重ねるという意味も込められているのです。 鏡餅は2段のものをよく目にしますが、地域や置く場所によっては3段のものもあるようです。

■お年玉の原点は鏡餅だった!? 現在では、お年玉と言えばポチ袋に入った現金のことを言いますが、鏡餅(丸餅)がお年玉の役割を担っていました。 年末にお供えする鏡餅は、1月11日に鏡開きをしてお雑煮やおしるこにして食べます。年神様が宿る鏡餅を食べて運気や力を体に取り入れることで、その一年の健康と豊作にあやかれると考えられていたためです。鏡餅は、年神様の代理人とされる家長が家族に分け与え、この餅を「歳魂(としだま)」と呼んでいたことから、お年玉の由来は鏡餅だとされています。 なお、お年玉がお金になったのは江戸時代からはじまり、昭和の高度経済成長期に広く浸透したと言われています。明治時代には、家庭によって丸餅が渡されたり、お金が渡されたりしていたのですね。 |

↑師匠が私にくれた絵手紙

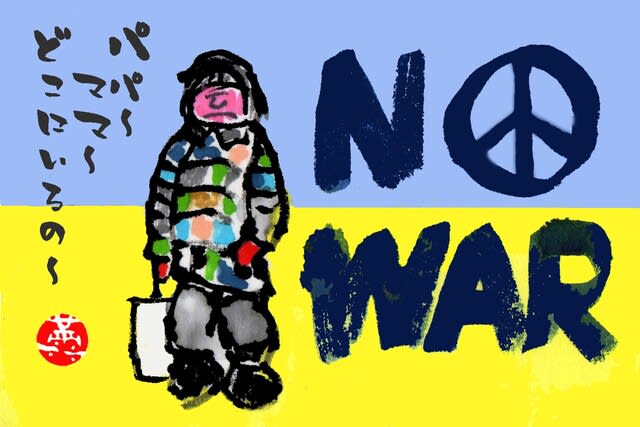

私が師匠に送った絵手紙↓

郵便局の配達が遅くなったせいで、題材のタイミングがずれてしまいます。

#StandWithUkraine