最近、旅をしていない。

と、言いつつ、私はもうすぐ旅に出るのだが・・・。

夫婦揃って出かけるのが難しい家庭環境。

いつも旅先で水を汲んでくるのだが、それも底をついた。

近い所でどこか・・・?

室生の大師水、R168十津川手前の水、ごろごろ水・・・。

思いつくのはそれぐらいしかない。

ずぼらっちさんに聞いていた「ごろごろ水」を汲みに行く事に。

新しい水汲み場になってから来るのは初めて。

日曜日とあって汲みに来る人がいっぱい。

駐車待ちの車が何台か停まっていて、その後続につく。

1時間以内の駐車で300円の駐車場料金を支払えば、水はいくらでも汲める。

車の駐車スペースの背後に水が出る蛇口があり、車まで運ぶ必要がなくとても便利。

その蛇口前の駐車スペースが空くのを車内で待ち、空けば係員が誘導してくれる。

上の写真は、車とは離れた汲み場だが、順番待ちをしなくても汲める場所。

ポリタンクを運ぶ台車も用意され、私はここで汲み始めるが、

すぐに蛇口前のスペースが空いた。

車とは離れた汲み場で、ポリタンクがずらりと並ぶ。

車1台につき蛇口は1箇所の使用との約束事。

塩ビの蛇口から冷たい水がどんどこと・・・。

2Lのペットボトルはすぐに満杯。

ペットボトル78本に水を頂く。

来た道を戻らず、ずぼらっちさんに教えて頂いた林道経由で吉野へ向かう。

杉木立が美しい道を走る。

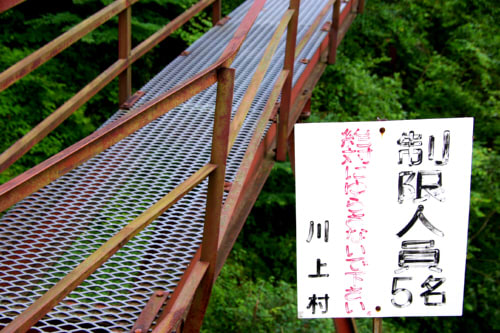

何?この鉄橋は・・・?

走り過ぎて振り返ると滝が見えた。

大天井滝はこれだな。

一度に5人以上は通れない。

高くはないが、結構揺れる。

3段になって流れ落ちる大天井滝。

陽に照らされた上部はきらきら輝く。

高原洞川林道から吉野大峰林道へ入り、眺めも良いが運転手は路面から目が離せない。

いたる所で落石が見られる。

林道は全面舗装だが、ところどころ、砂利道のように思えるぐらい大小の落石があり、

大きくえぐられた路肩もあった。

通行止めのカラーコーンが道の半分に置かれているが、

完全に道路をふさいではいない。

通行止めの看板も何箇所かで見た。

走るなら自己責任で・・・と、いうところかな。

吉野~大峰、修験者達が修行する奥駈道というのがあるが、

この林道は、さながら車の奥駈道。

緊張を強いられる道だった。

吉野の水分神社あたりへ出た時は、ほっとしたが吉野も細い道が続く。

桜の頃のあの混雑がうそのような静かな吉野。

R169下市にある、ずぼらっちさんお勧めの「よしなや」で遅い昼食。

ねぎたまうどん定食を注文。

これが出てくるのがめちゃくちゃ早い。

待たされるのが嫌いな大阪人でも驚く早さ。

自家製の柿の葉寿司が3つとデザートバナナがついている。

こしがあり、ふっくら柔らかいもちもちうどん。

四国のうどんのような硬さはなく、私には初めての食感のうどん。

昔、一度だけ食べた事のある水沢うどんは、こんなだったかなぁ・・・?

汲んできた水がなくなれば、又、「ごろごろ水」と「よしなや」のセットで行こう。