角田光代さんのエッセーは、「なんでわざわざ中年体育」を皮切りに何冊か読んできた。

今回読んだのは、旅に関するエッセー集である。

旅に特化した彼女のエッセー本は、読んではいなかった。

だが、今から思えば、単行本や文庫ではなくても彼女の書いたエッセーは、実はよく見かけていたのだ。

たとえば、新幹線に乗ったときに、「トランヴェベール」というJR東日本が発行する社内サービス誌が置いてあるものだったが、旅に関する雑誌といってもよいものだった。

それをめくってみると、よくこの角田さんの書いたコラムが載っていたものだった。

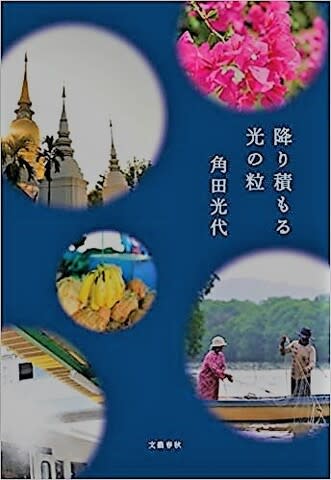

この「降り積もる光の粒」は、そのトランヴェベール誌や他の雑誌等に掲載された、旅に関するエッセーを集めた本である。

内容のまとまりでいうと、4章からなっている。

◆第1章「旅先で何か食べるのが、私はよほど好きなのだ」

ここでは、自分なりの旅の楽しみ方、感じ方が書かれている。

特に、不便さを楽しむということが書かれてあり、いろいろな面からそのよさや面白さが披露されている。

また、彼女は、運転免許証を持っていないので、車を使わないで旅をするのが普通なのだそうで、それゆえにいろいろな不便さを味わい、困ることもあるのだろう。

だが、だからこそ面白いらしい。

「困っていると、必ず神様が現れる」なんていうのは、多くの旅をして困った経験がなければかけないことだろう。

◆第2章「旅には親役と子役がいる。年齢や関係じゃなく質だ」

◆第3章「旅と本に関しては、私には一点の曇りもなく幸福な記憶しかない」

ここまで、それぞれ2,3ページでしかないエッセーが次々と展開され、彼女独特の旅に関する経験や思いが綴られている。

どこからどう読んでも、のほほんとした雰囲気で楽しく読めた。

ところが、この本は、最終章の第4章でその雰囲気は一変した。

◆第4章「彼女たちは、母親の世代からずっと、ひどい仕打ちを受けているという意識はあった」

NGOの団体である「プランジャパン」の依頼を受けて、世界各地で女性ゆえの被害を受けている人たちを取材する旅に出たときのことを書いている。

この章は、アフリカのマリ、インド、パキスタンなどに行ったときのことを綴っているので、文章は2,3ページではなく、何ページにもわたっている。

マリでは女性器切除の習慣廃止の活動、インドでは人身売買や性的搾取の被害にあっている女性たちを保護するシェルターの活動について、それぞれ現地で女性たちを取材し、その置かれている状況やNGO団体の活動について書かれてある。

日本に住んでいると、そんな状況におかれている女性たちがいることなど信じられない。

だが、本書を読んでその現実を知り、本当に驚いた。

行ってみないとわからないのが、旅。

行ってみて初めてわかることが多いのが、旅。

そうやって、旅に出て旅を終えたときに、気がつくと自分の中にキラキラと光を発しながら降り積もっている光の粒を見つけるのだという。

第1~3章の、とるに足らないような旅に関する小さな事柄の豊かさ。

第4章の、今なお残る女性の人権の厳しさ。

いずれも、旅したからこそ書けたことだ。

読む人にも、キラキラと光の粒が降りてくるような気がした。