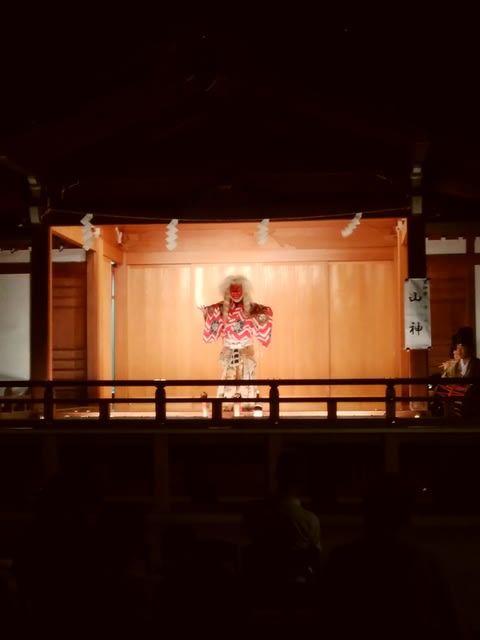

横須賀線の保土ケ谷駅より、慶長以前の古東海道を北に行くこと約七分、保土ケ谷神明神社にて、武州里神楽“石山社中”のお神楽を観る。

武州の名の通り、埼玉県新座市に本拠地をおく社中で、江戸初期より十代目といふ当代家元は観世流猿楽師にも師事してゐるとあって、

初めの「天孫降臨(てんそんかうりん)」における演者の動きや台詞など、なるほど猿楽掛りだ。

ただ、こちらは土師流里神楽の同曲のやうに、猿田彦と農夫の喧嘩や進行に合わせた解説はなく、昔ながらの黙劇で演じられる。

次の「相櫻の舞」は「木花佐久夜毘売(このさなさくやひめ)」といふ曲から派生した稀曲のやうで、邇邇芸命(ににぎのみこと)と木花佐久夜毘売の夫婦が桜の枝などを手に、相舞を見せる。

二人が上下で見つめ合ふなど、やや水っぽい型はあるが、美しい笛の調べが、観る者を夢見心地へと誘ふ。

そして、最後に舞台袖から片腕だけを出して鈴を振る珍しい型の「山神」で舞台を清めて、お開き。

帰り道、参道の両側に灯された提灯に、

幽界と現世との結び道を見出したとき、

「この心地をいかに表現してみせるか──」

己も演者の端くれとして、

“生きる”といふ道に、

道標(みちしるべ)が灯されたやうに映った。

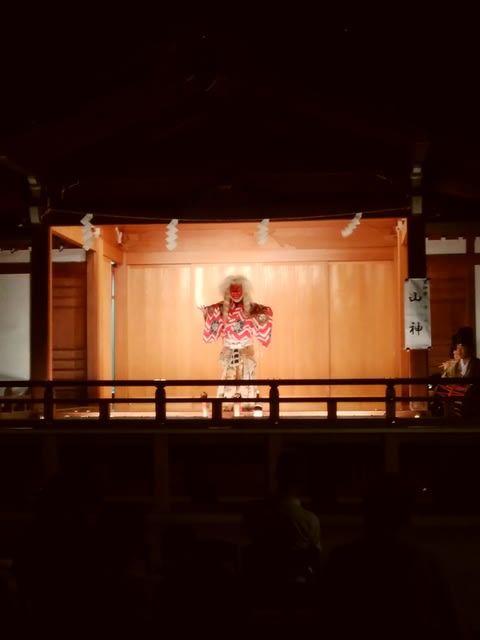

武州の名の通り、埼玉県新座市に本拠地をおく社中で、江戸初期より十代目といふ当代家元は観世流猿楽師にも師事してゐるとあって、

初めの「天孫降臨(てんそんかうりん)」における演者の動きや台詞など、なるほど猿楽掛りだ。

ただ、こちらは土師流里神楽の同曲のやうに、猿田彦と農夫の喧嘩や進行に合わせた解説はなく、昔ながらの黙劇で演じられる。

次の「相櫻の舞」は「木花佐久夜毘売(このさなさくやひめ)」といふ曲から派生した稀曲のやうで、邇邇芸命(ににぎのみこと)と木花佐久夜毘売の夫婦が桜の枝などを手に、相舞を見せる。

二人が上下で見つめ合ふなど、やや水っぽい型はあるが、美しい笛の調べが、観る者を夢見心地へと誘ふ。

そして、最後に舞台袖から片腕だけを出して鈴を振る珍しい型の「山神」で舞台を清めて、お開き。

帰り道、参道の両側に灯された提灯に、

幽界と現世との結び道を見出したとき、

「この心地をいかに表現してみせるか──」

己も演者の端くれとして、

“生きる”といふ道に、

道標(みちしるべ)が灯されたやうに映った。